理化学研究所 革新知能統合研究センター 認知行動支援技術チーム/NPO法人ほのぼの研究所のプレスリリース

厚生労働省研究班は、認知症の患者数は2030年に523万人にのぼり、高齢者の14%にあたる7人に1人が認知症患者となる見通しを発表しました(2024年5月8日)。認知症対策の重要性が一層高まる中、本イベントは、脳の仕組みに基づいて考案した、認知症予防のための「共想法」を初夏の軽井沢で楽しみながら実践し、日常生活に活かすヒントもお伝えします。

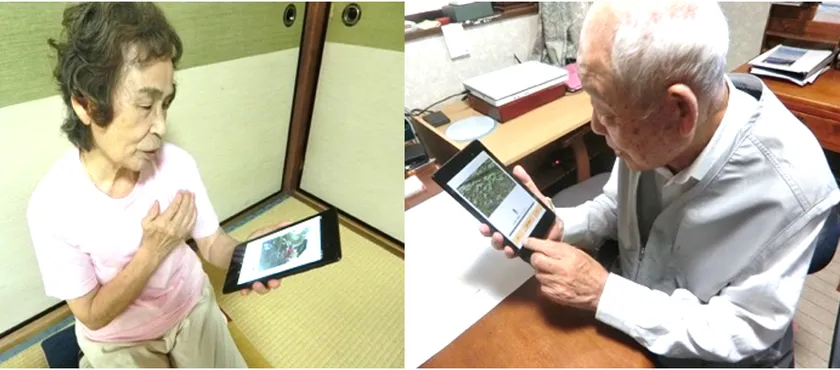

各自で写真を撮りながら街歩き

■認知症を予防する「街歩き共想法」とは?

共想法とは、テーマに沿った写真や話題を持ち寄り、時間を決めて話し手と聞き手が交互に会話をして、想いを共有する手法です。認知症予防に有効とされ、現在も研究が進んでいます。「街歩き共想法」のポイントは、今日体験したことを今日話すということ。加齢と共に、記憶の中でも新たに「覚える」機能が低下しやすいことから、機能を保つためには、昔のことではなく、最近のことを話すことが重要になってきます。街歩きと共想法を組み合わせ、街歩きで体験したことを共想法で会話するのが街歩き共想法です。これまでに、東京・千葉・埼玉・茨城・愛知にて、15回実施してきました。

今回、開催のきっかけを作ってくださったのが、東京から軽井沢に移住された竹田さんご夫妻です。移住されてからも、スマートフォンを用いて実施する遠隔共想法へ継続参加されています。街歩き共想法を軽井沢でとご提案いただき、開催となりました。

写真を使った認知症予防の会話法を実践

【イベント内容】

■タイトル:「街歩き共想法@軽井沢~認知症を楽しく予防しよう~」

●日時 :2024年7月3日(水)9:50~15:00

●会場 :<街歩き>軽井沢本通り(or駅前)散策

<街歩き・共想法の実践>

軽井沢レイクガーデン内

●プログラム(予定):

<9:50>

軽井沢にて集合。街歩き散策へ。※お申し込み後、集合場所の詳細をご連絡いたします。

テーマ「新しい発見」に沿った写真をスマートフォンで撮影。

様子をみて、軽井沢レイクガーデンへ移動。軽井沢レイクガーデンにて散策、撮影、昼食。

<13:00頃から>

「今日から始める認知症予防―今日あったことを今日話そう」<講演者:大武 美保子>

<13:20頃から>

各自撮影した写真をもとに共想法*を実施

*4~5人でグループを作り、自分が撮った写真をもとに、定められた時間内でその写真を説明し、質問に答えながら会話をする。「話す」「見る」「聴く」「考える」を行う、脳の仕組みに基づいた手法。

<15:00頃>

軽井沢レイクガーデン出発 解散

※時間はあくまでも目安です。参加者様のご様子を見ながら変更する場合がございます。

●参加者 :30名程度

●参加費 :無料(ご自身の交通費、保険代、飲食費など実費はご負担ください)

●持ち物 :共想法で使用するスマートフォン、

動きやすい服装、タオル、昼食、飲み物

●参加方法:理化学研究所 認知行動支援技術チームへご連絡ください

(月~水 10:00~16:00)

電話 080-9213-9536

E-mail

■大武(おおたけ)美保子プロフィール

理化学研究所 革新知能統合研究センター 認知行動支援技術チーム チームリーダー

NPO法人ほのぼの研究所 代表理事・所長

東京大学工学部卒業、東京大学大学院工学研究科修了、博士(工学)。東京大学准教授、千葉大学准教授を経て、2017年4月より現職。2006年、認知症をもつ祖母との会話をヒントに、「共想法」を考案。高齢者を支援する実用的な技術を高齢者と共に創るため、「ほのぼの研究所」を設立。自治体、福祉・介護・医療機関との協働事業を展開。

著書に『介護に役立つ共想法』(中央法規出版)などがある。

【専門】ロボット工学、人工知能、認知症予防

認知症予防に取り組む大武 美保子

■ロボットの力を認知症予防に!祖母の認知症経験から

ロボット工学博士の大武は、ゲルロボットという柔らかいロボットの研究時に、祖母が認知症となり、要介護になっていく姿を目の当たりにすることになりました。このような経験を経て「認知症をなんとかしたい!」という思いを強くし、関連する人ロボット共生学、こころの時間学、思春期主体価値、共創言語進化、対話知能学の研究領域に参加し研究を進め、人間の認知機能を育む人工知能技術の基盤要素技術を開発しました。それが、認知症予防支援ロボットを使った共想法です。

ほのぼの研究所の市民研究員と研究を進めている(右:大武)

■NPO法人ほのぼの研究所について

ほのぼの研究所の市民研究員たち。コロナ禍には、在宅で共想法支援システムに参加できる手順を確立した。

超高齢社会の課題である「認知症」を、高齢者を中心に全世代と共に考え、解決方法を提案する新しい学問を創り、「防ぎうる認知症にならない社会」を実現することを目的として2008年に千葉県柏市で発足し、2024年で設立17年を迎えた。認知症予防のための会話支援ロボット「ぼのちゃん」を使った共想法を実践し、認知機能を向上するなどの効果をあげている。「共想法」実践研究の運営の中心は、平均年齢70代の市民研究員で、20代から90代の賛助会員が参加している。

在宅で「共想法」の実践

Instagramでも認知症予防の情報を発信中

●Instagram: https://www.instagram.com/brain.robot/

●HP: https://aip.riken.jp/labs/goalorient_tech/cogn_behav_assist_tech/?lang=ja