大正製薬株式会社のプレスリリース

『メタボリックシンドローム』とは、動脈硬化を生じやすく心筋梗塞を起こしやすい病態で、その原因は、内臓脂肪蓄積と高血圧、高血糖、脂質異常の複数の代謝異常の集積です。 1990年代には「死の四重奏」や「シンドロームX」などと呼ばれていましたが、それらの概念や名称が整理され『メタボリックシンドローム』と命名され、診断基準が決められました。日本人に欧米人の基準をあてはめることはできないので、日本内科学会や日本肥満学会など8学会が集まり、2005年に日本での基準が決定され、今年2025年でちょうど20年を迎えます。

2008年にはこの基準を活用し、心筋梗塞や脳梗塞の予防、健康維持・増進のための特定健診・特定保険制度、いわゆる「メタボ健診」が始まりました。

メタボリックシンドロームは複数の生活習慣病リスク因子が重なった状態であり、内臓脂肪の蓄積により高血糖、高血圧、脂質異常を引き起こします。その結果、血管に負担がかかり、動脈硬化、心筋梗塞、脳梗塞、糖尿病などの重篤な病気のリスクが高まります。食事療法や運動、生活習慣の見直しなどを通じた総合的な内臓脂肪対策は健康寿命の延伸という観点でも非常に重要です。

メタボリックシンドローム診断基準

●ウエスト周囲長:男性85cm以上、女性90cm以上。

これに加え、以下3項目のうち2項目以上を満たす場合にメタボリックシンドロームと診断します。

●高血圧:収縮期血圧130mmHg以上または拡張期血圧85mmHg以上

●高血糖: 空腹時血糖値110mg/dL以上

●脂質異常:トリグリセリド(中性脂肪)値 150mg/dL以上、またはHDLコレステロール値40mg/dL未満

内臓脂肪を減らすためにはどんな対策が考えられるのでしょうか。大正製薬が2025年1月、全国の20代以上の男女1000人を対象に、余分な脂肪をつけないためにどのような対策をしているかを調査したところ、「何も対策していない」という人が261人で最多、次いで、脂質の多い食品を控える(226人)、運動を習慣にする、間食を控える(ともに200人)、糖質の多い食品を控える(185人)、食べる時間に気を付ける(180人)という結果になりました。

内臓脂肪を減らし、メタボリックシンドロームを防ぐために効果的な対策とは?

肥満対策に詳しい医師の宮崎滋先生に伺いました。

【監修】医師 宮崎滋先生

日本肥満学会 名誉会員、結核予防会 総合健診推進センター所長。日本内科学会認定医・指導医、日本糖尿病学会指導医・専門医、日本肥満学会指導医・専門医。1971年 東京科学大学(旧 東京医科歯科大学)卒業、第一内科勤務。都立墨東病院内科、東京逓信病院 内科部長、副院長を歴任。東京医科歯科大学で臨床教授を務め、後進の教育にも注力。専門は糖尿病、肥満症、内分泌学で、食事療法や運動療法などを軸にした治療法を展開。

日本人の食生活の問題点は、動物性脂肪の過多と運動量の減少

戦後の日本の栄養調査によると、1950年の日本人は食事から平均2095キロカロリー摂取していましたが、2000年代に入ってからは2000キロカロリーを切るのが現状です。(※)炭水化物の摂取は減った一方で、脂質特に動物性脂肪の摂取がこの70年間で約5倍になるほど大きく増加したことに加え、モータリゼーションによる車の使用や電化、コンピューター化により運動量が減少し、摂取エネルギー以上に運動による消費エネルギーが減ったため、相対的にはエネルギー過剰になったと考えられます。

※出典:厚生労働省 全国健康・栄養調査

厚生労働省の「健康日本21」では、脂肪エネルギー比率の増加が動脈硬化性心疾患の発症率や乳がん、大腸がんによる死亡率の上昇を招いていると指摘されています。「日本人の食事摂取基準(2025年版)」では、20~30%程度という目標値を定めていて、特に20~40歳代では脂肪エネルギー比率を25%以下にすることが望ましいとされています。

女性の脂肪のエネルギー比率はどの年齢層においても男性を上回り、20~59歳の年代ではほぼ半数かそれ以上の人が30%を超えています。

20~30代の若い男性では、リモートワークやIT化による運動不足が原因で、内臓脂肪型肥満が増加傾向にあります。このまま放置すれば、40代以降に心臓病や脳梗塞などの深刻な疾病の発症リスクが上がることになるので、若い世代からの対策も講じる必要があります。

一方、20~30代の女性はダイエットトレンドの影響で痩せ志向が強く、糖質制限を行う一方、カロリーの多くを脂質から摂取しているようです。低体重の瘦せ型女性でも脂肪肝と診断されることがあるのは、食生活での脂質の過剰摂取が原因かもしれません。また、痩せすぎも妊娠中の低栄養状態による新生児の栄養不良などの負の影響が懸念されます。これは、次世代(子ども世代)の代謝能力の健全な成長のリスクになることが懸念され、間接的に次世代の肥満や糖尿病のリスクを高めることにもなりかねません。

低カロリーな食事でも生活習慣病になる・・・原因は動物性脂肪過多

カロリー摂取は減少傾向にあるにも関わらず糖尿病をはじめとする生活習慣病患者が増加していることの原因のひとつとして、内臓脂肪が大量に蓄積されると、複数の代謝阻害因子が分泌されてしまうことがあげられます。例えば、血圧上昇を招くアンジオテンシノーゲン、炎症を促進し、インスリンの作用を低下させて血糖値を上げる TNF-α、血栓をつくり動脈硬化を促進してしまうPAI-1が増加してしまいます。反対に、抗炎症作用を持ち、インスリン感受性を改善して血圧・血糖を下げるアディポネクチン、食欲を抑制するレプチンは減少してしまうことがわかっています。

食生活のコントロールのために知っておきたいこと

●脂肪がつくメカズム

人間は何もせず安静にしていても、脳や内臓、筋肉等はカロリーを消費しており、これを基礎代謝と言います。摂取カロリーが、基礎代謝に身体活動で消費するエネルギーを加えた消費エネルギーを上回ると太り、下回ると痩せます。まずこの原理が鉄則で、カロリーが過剰でも食べるものの種類に気を付ければ太らない、ということはありません。同じカロリーの中でも腹持ちがいいもの、同じ体積でもカロリーが低いものなどを選択して、摂取カロリーが消費エネルギーを上回らないように調整しましょう。

摂取する栄養素の持つカロリーは決まっています。エネルギー源になるブドウ糖は1g=4kcal、身体を作り、エネルギーの材料になるたんぱく質は1g=4kcal、エネルギー源のほか細胞膜やホルモンの材料になる脂肪は1g=9kcal、腸を整える食物繊維は吸収されないので摂取カロリー換算はされません。これらをバランスよく組合せ、満足度の高い食事を構成します。摂取カロリーにおける理想的なバランスは、炭水化物が約45~65%、脂肪が約20~35%、たんぱく質が約10~25%とされています。ちなみに糖質もたんぱく質も余ると脂肪となるので、エネルギーの過剰摂取があれば太ります。

食生活の目標は、無理なく続けられるものからスタートし、慣れてきたらその強度をあげていくのがコツです。例えば「一切間食しない」といった極端なものではなく、まずは「週に1回は間食しない日を設ける」と決め、行動が習慣化してきたら、取り組む日を週2回に増やしてみるという進め方が良いでしょう。また、取り組むと決めたことが守れなかった場合に、必要以上に落ち込まないことも重要。食べるという人間の本能に過大な負荷をかけ続けるのはストレスなので、時には食べたいものを食べたいだけ食べましょう。

運動量の増減で消費カロリー量も増減しますが、よほどハードな運動をしない限り、カロリー消費を大きく増やすのは難しいといえます。運動をたくさんして食べる量を増やそう、という発想が奏功することは少ないはずです。軽い運動や家事を習慣化するといった小さな目標を立て、時間をかけ、食生活の改善とあわせて行動を変容させていくことを意識しましょう。椅子に座っている時間を短くして、動くことを心がけるだけでもエネルギー消費量が増え、生活習慣病になるリスクを下げると言われます。

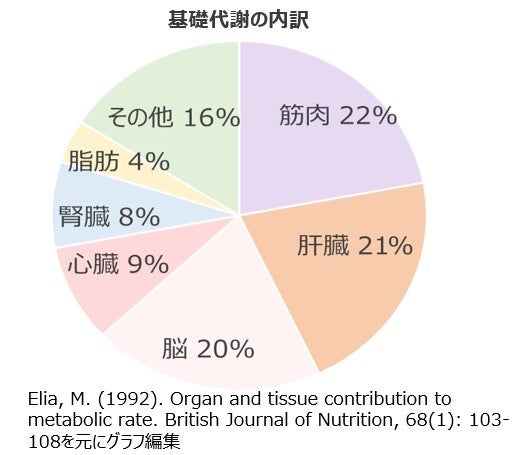

また、筋力トレーニングなどで筋肉量を増やすことは基礎代謝を上げることに有効です。筋肉が消費するカロリーは基礎代謝の中でも約22%と比率が高く、筋肉が消費するカロリーを増やすとダイエットの効率が良くなるのは事実です。ただ、運動が苦手な方や、これまで運動を行っていない方は強度の高い運動は関節障害などを招く恐れもあるので無理をしないようにしましょう。

●年齢とともに痩せにくくなる理由

中年期になると筋力が低下するなど、基礎代謝の量が少なくなるほか、中年期には男性ホルモン(テストステロン)のレベルが徐々に低下し、代わりに女性ホルモン(エストロゲン)の影響が増します。これにより、脂肪が特に腹部に蓄積しやすくなることがあります。女性は更年期に入ると女性ホルモンが減少、加齢による基礎代謝の低下や筋肉量の低下などが複合的な要因で、内臓脂肪が徐々に増えてくる年代です。

ストレスや疲労が増える世代でもあるため、コルチゾールというストレスホルモンが増加することで、脂肪燃焼のスピードが落ちるとも言われます。

また、脂肪には白色脂肪細胞と褐色脂肪細胞の2種があり、褐色脂肪細胞は、余剰エネルギーを熱に変換して放散する重要な役割を果たします。大人になるに連れて褐色脂肪細胞の働きが低下することも、太りやすく、痩せにくくなる要因の一つです。しかし、運動や寒冷被曝(冷たい環境に入ること)により一部の白色脂肪細胞が“ベージュ脂肪細胞”として褐色脂肪細胞化することでエネルギー消費量が増えることもあると言われています。

●食欲がコントロールできなくなる理由

“甘いものは別腹”、“ストレスでドカ食い”は科学的に実証されている

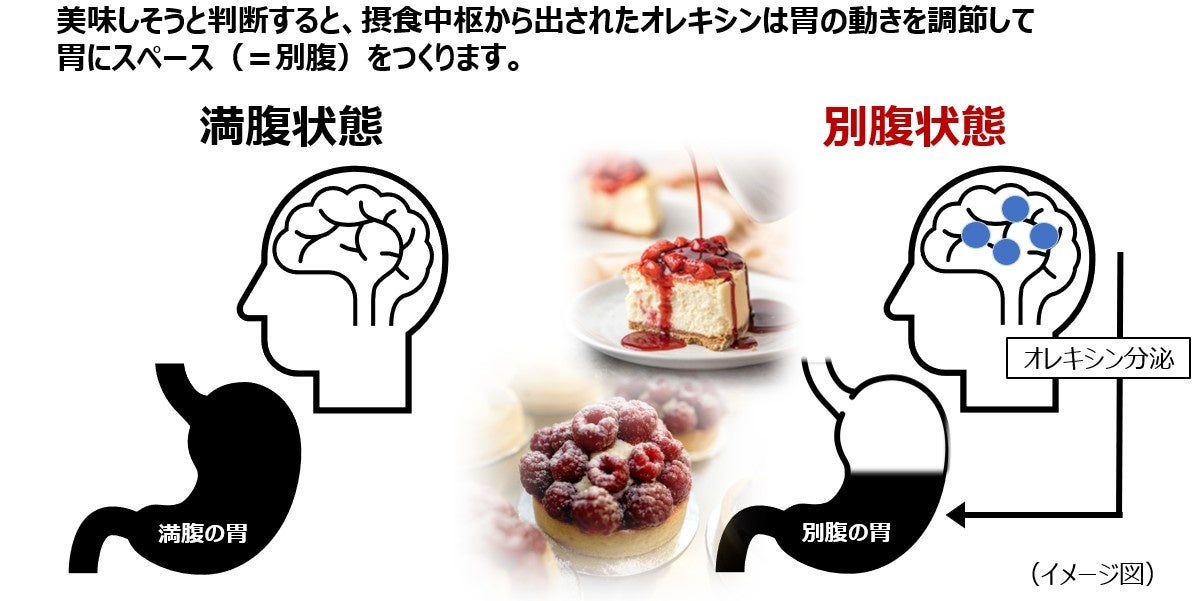

“美味しそう”と判断すると摂食中枢からオレキシンというホルモンが分泌されますが、このホルモンは胃の動きを調節して実際に胃に新たなスペースをつくるはたらきがあります。物理的に”別腹“ができるのです。

また、ラーメンやジャンクフード、スナック菓子などの味が濃く、病みつきになってしまうような味のものも、一度“美味しい(心地よい)”と感じる快感を脳が記憶し、何度も繰り返したくなる“報酬系”というメカニズムが起こるようになります。お酒を飲んだ後のラーメンが美味しい、なども報酬系によるものです。特に動物性の脂肪は、麻薬などを凌駕する報酬系を刺激する快感をもたらすとも言われています。動物性脂肪は脳の働きを攪乱して満腹感を感じにくくし、更なる動物性脂肪への欲求や運動欲求の低下などにつながることがわかっています。

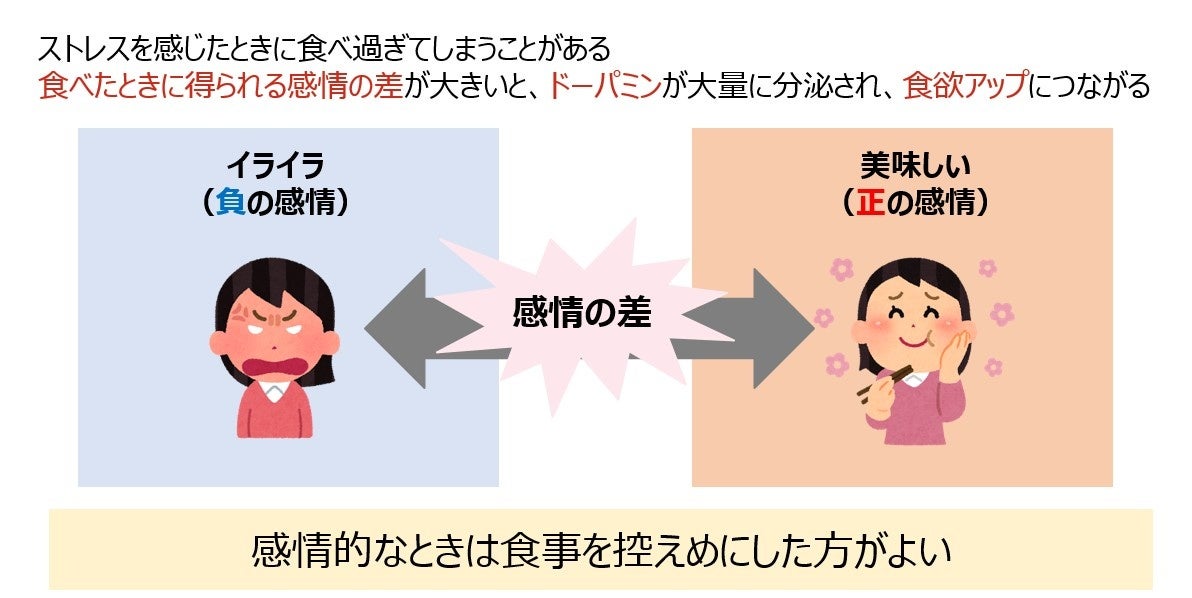

また、ストレスのかかった心理状態の時に美味しいラーメンを食べて幸せな気持ちになる、という、感情のマイナスとプラスの振れ幅が大きいと、ドーパミンが大量に分泌されてドカ食いをしてしまいがちになることもわかっています。イライラしている時や不快な気分の時に食事や間食をするのは避けるのが賢明です。イライラしている時にラーメン屋さんの前を通らないなど、感情の起伏と食べ物との距離感を意識することはダイエットに有効です。

太りやすい身体にしてしまうNGな食べ方

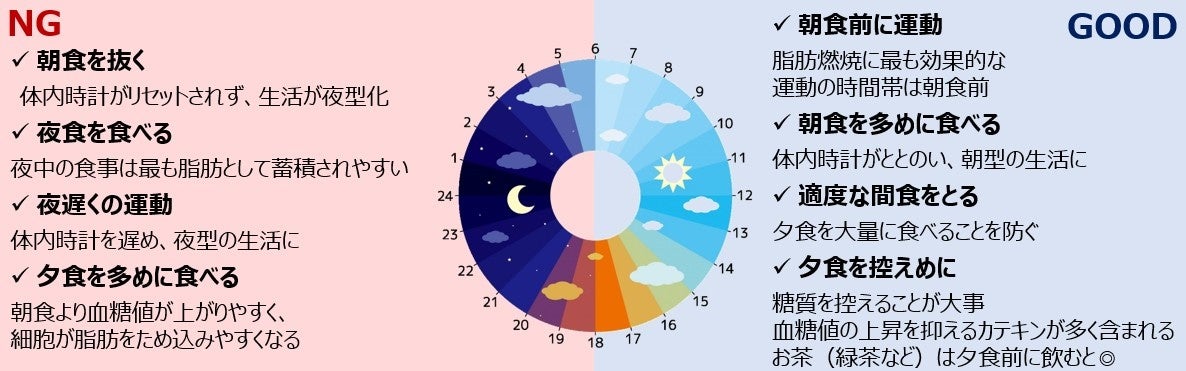

・時計遺伝子を意識した“食べる時間”はやはり重要

体内時計を司る“時計遺伝子”の1つである「BMAL1」は脂肪の合成を促す遺伝子で、22時から深夜2時にそのはたらきが最も高まるため、夜に摂取したエネルギーが脂肪に変わりやすく、脂肪細胞が脂肪をため込みやすくなってしまいます。

朝たっぷりと食事をとり、夜は軽めに済ませるのがやはり望ましい食生活です。

運動も朝の時間帯に行ったほうが脂肪燃焼に効果的で、夜に運動をしてしまうと交感神経が優位になることで体内時計が狂ってしまうので、控えるのが望ましいです。

また、夕食前に軽い間食をとる、血糖値の上昇を抑えるカテキンを多く含む緑茶などを夕食前に飲むのも、夜間の血糖値を安定させるためにおすすめです。

夜の睡眠時間が短い人は食欲を増加させるホルモンであるグレリンが増え、食欲を押さえるホルモンであるレプチンが減少して太りやすくなります。質のよい睡眠を7時間は取るのが理想です。睡眠の質の点でも、夕食を満腹になるまで食べてしまうことや遅い時間に食べることは推奨できません。

・プチ断食はおすすめできない

プチ断食は、短期間の断食を行うことで、内臓を休ませ、代謝アップや脂肪燃焼を狙うことを目的とした手段ですが、健康的なダイエットとしては推奨できない面もあります。

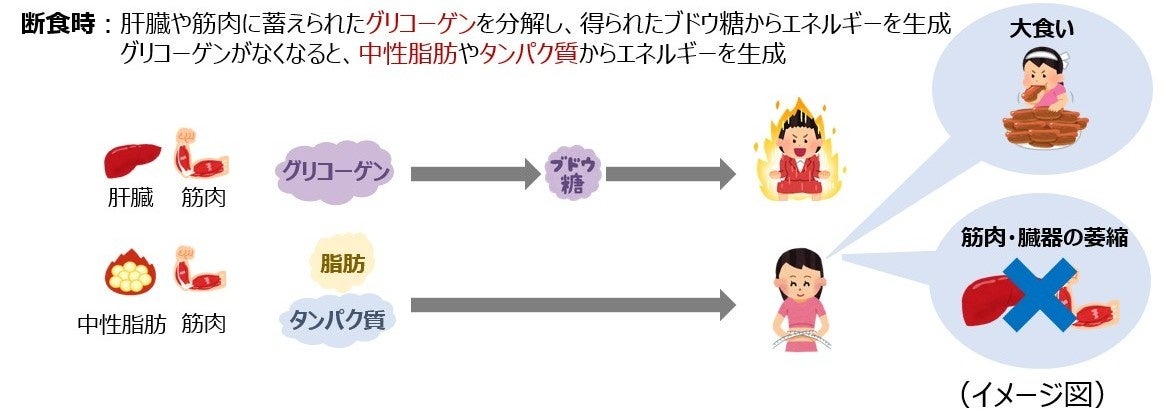

通常時には食事から摂取したブドウ糖から即エネルギーが生成されますが、断食時にはブドウ糖が不足することから肝臓や筋肉に蓄えられたグリコーゲンを分解してブドウ糖をつくり、そこからエネルギーを生成します。さらに断食中にグリコーゲンが不足してくると、まず脂肪細胞の中性脂肪がエネルギーとして使われ、次に臓器や筋肉を作っている中性脂肪やタンパク質からエネルギーを生成し始めるため、筋肉や臓器自体の萎縮を招きます。この状態を身体が危機と認識して、一気食いなどのリバウンドを招くリスクにつながります。

肥満、メタボリックシンドロームの解消には、正しい知識に基づいた食事や運動などの生活習慣改善が不可欠です。市販薬や処方箋医薬品や外科的処置などによる治療を選択肢に入れながらも必ず食事や運動などの生活習慣改善を実践していきましょう。