「太りにくい体質」の意外な真実。ヤセ菌が増えすぎると逆効果!?

SheepMedical株式会社のプレスリリース

SheepMedical株式会社が運営する[菌ドック]は、自宅で手軽に腸内フローラの検査ができる腸内DNA検査キットです。

菌ドックは「次世代シークエンサー」という機械で腸内細菌の種別まで検査・分析できるのですが、約2万人の腸内細菌を検査したデータを解析した結果、意外な調査結果が出ました。

これから夏を迎えるにあたり、プールや海水浴といったレジャーに伴いボディラインが気になる季節になりましたが、意外な事実が明らかになりました。

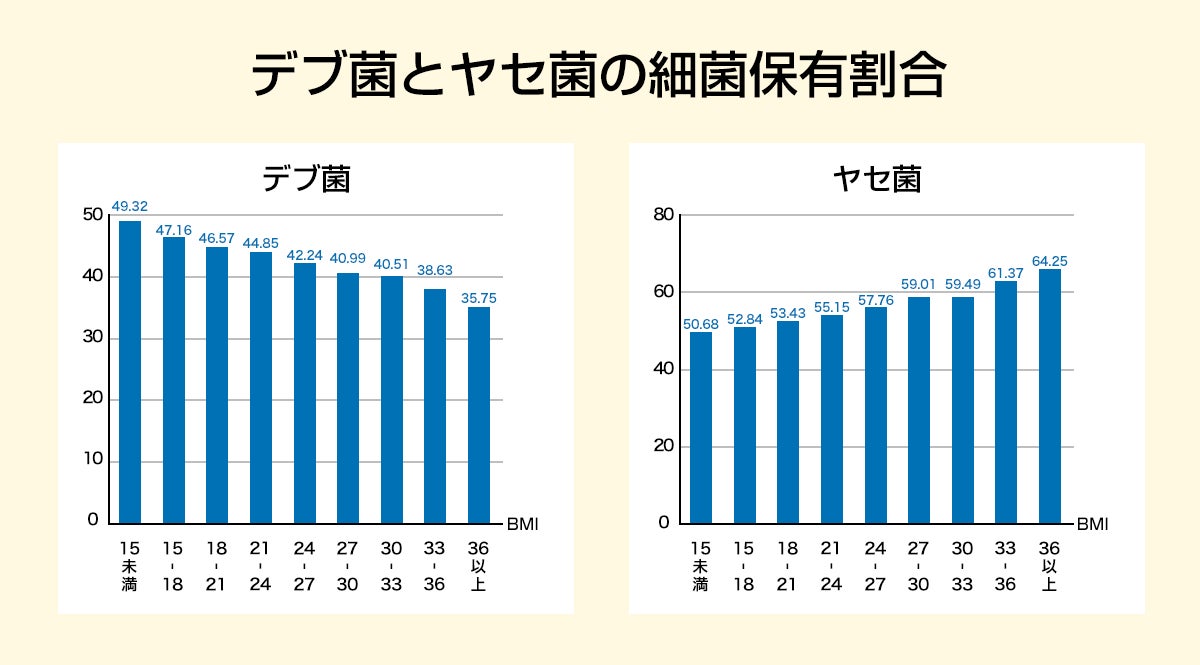

菌ドックで検査を受けられた約2万人の腸内細菌検査データをもとに「デブ菌&ヤセ菌」と「BMI」との関連を調査。その結果、BMIが低い人ほどデブ菌が多く、BMIが高い人ほどヤセ菌が多いことが判明しました。

つまり通説とは真逆の結果になったわけです。

調査は、菌ドックを利用して過去に腸内細菌検査を受けた約2万人の受検者の内、データ欠損者を除外した19,252名を対象に実施しました。

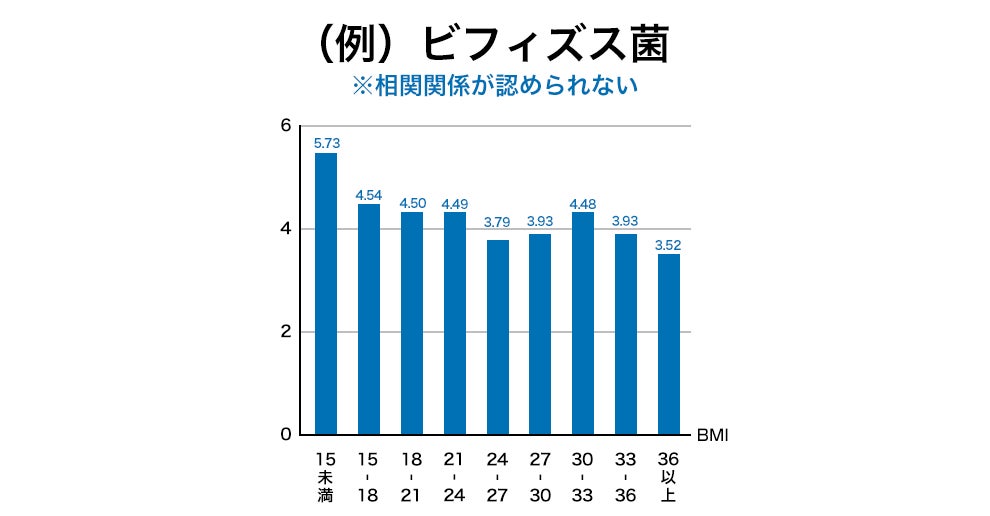

19,252名の対象者をBMIの数値から9グループに分け、それぞれデブ菌とヤセ菌の保有割合を調査したところ、以下のような結果となりました。

横軸がBMIの数値で縦軸が細菌の保有割合ですが、ご覧の通りBMIが低いグループの方がデブ菌の割合が高くヤセ菌の割合が低く、BMIが高いグループはその逆という調査結果となりました。

デブ菌・ヤセ菌とは?

腸活をしておられる方の中ではポピュラーなデブ菌・ヤセ菌ですが、どういった定義で分類されているかご存知でしょうか?

これらを定義する元となったのは、2006年12月にワシントン大学(アメリカ)のジェフリー・ゴードン博士が発表した論文が元になって提唱された概念で、

デブ菌:フィルミクテス(ファーミキューテス)門に属する菌

ヤセ菌:バクテロイデス門に属する菌

このように定義されています。

上記定義を元に、太りやすさや痩せやすさを測る指標として「F/B比」という概念も生まれました。

※「F/B比」=「フィルミクテス/バクテロイデーテスの比率」

しかし、今回の調査結果では真逆の結果になったわけですが、なぜこのような結果になったのかを推察してみました。

原因1.定義が広範囲すぎた

フィルミクテス門にしろバクテロイデス門にせよグループ単位は”門”です。

生物の分類は上位から「界、門、綱、目、科、属、種」という階級に分けられますが、”界”は最上位の分類なので「動物界」「植物界」という分け方になり、腸内細菌は「菌界」に分類されます。

“界”の次の分類が”門”なので、腸内細菌の分類として”門”は最上位に位置する分類となり、人間の腸内細菌は基本的には6つの”門”しか検出されません。

動物界の中で人間が属する”門”は脊索動物門で、この”門”の中には人間を含む哺乳類もいれば、魚類も両生類も爬虫類も鳥類もいます。

つまり”門”で一括りに分類するのは、人間と犬や猫、魚や鳥やヘビなどを一括りにすることと同じなので、フィルミクテスやバクテロイデスという”門”単位でデブ菌やヤセ菌を分類すること自体が「広範囲すぎる」のが原因の1つだと考えられます。

原因2.マウス実験だった

デブ菌・ヤセ菌を定義する元となったゴードン博士の研究はマウス実験でした。

無菌マウスに、肥満マウスの腸内細菌と通常体型マウスの腸内細菌を移植し、同じ環境で飼育した結果、肥満マウスの腸内細菌を移植した方が体脂肪が増加したという実験結果だったわけですが、マウスと人間が同じ結果になるとは限らないですし、往々にして違う結果が出るものなので、これも1つの原因と考えられます。

原因3.人間での研究は少数過ぎた

ゴードン博士の論文発表から2年後、2009年1月にピーター・J・ターンボー博士という方が、ゴードン博士の研究結果の裏付けとして人間での研究結果を発表しました。

簡単に言えば、一卵性双生児31組、二卵性双生児23組、その母親46名、総数154名の比較の論文ですが、わずか154名での比較ですから圧倒的に分母が少ないと言わざるを得ませんので、これも原因の1つと考えられます。

※弊社の調査対象者数は19.252名

また、ターンボー博士の論文の中には「肥満ではアクチノバクテリアが増える」という内容もありますが、アクチノバクテリアはバクテロイデス門(ヤセ菌)ですから、ゴードン博士の研究と相反する結果も出ていました。

これらが原因だと考えられますが、その中でも「”門”という範囲は広過ぎる」という点が、特に誤解を招く大きな要因となったと考えられます。

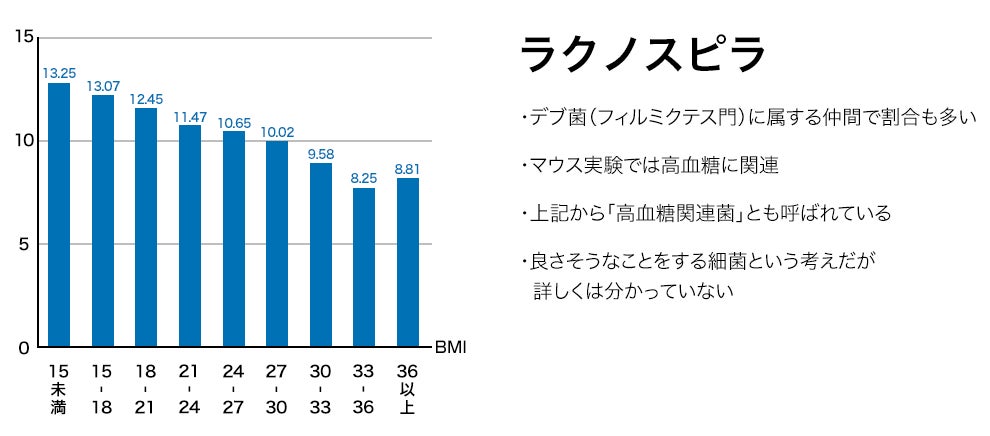

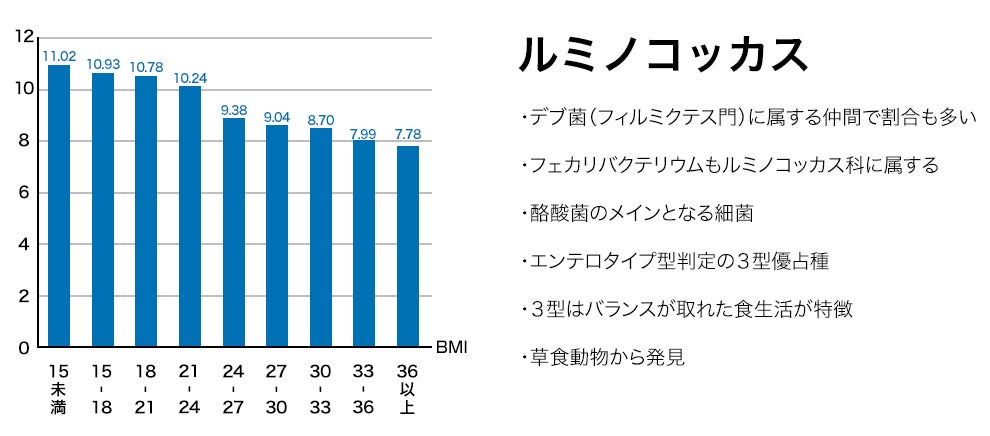

そもそも「デブ菌(フィルミクテス門)が多いと太りやすい」とされている理由は、デブ菌は「高脂肪、高糖質、低食物繊維の食事を好み、食べ物からより多くのエネルギーを吸収し、脂肪として蓄積しやすい傾向がある」とされていますが、デブ菌であるフィルミクテス門のメインは、むしろルミノコッカスなどの「食物繊維を好む細菌」です。

更には「デブ菌は悪玉菌をサポートする」などの記載も多く見受けられますが、いわゆる「善玉菌」といわれる乳酸菌、酪酸菌、納豆菌などは全てフィルミクテス門(デブ菌)に属しますので、これは完全に根拠が不明瞭な通説だと考えられます。

また、「ヤセ菌が多いと太りにくい」とされている理由は、食物繊維をエサにして酪酸などの短鎖脂肪酸を産生し、脂肪の吸収を抑えたり、脂肪燃焼を助けたりする働きがあるとされているからですが、これはヤセ菌(バクテロイデス門)に限った話ではなく、デブ菌とされているフィルミクテス門にも酪酸を産生する細菌は多数います。

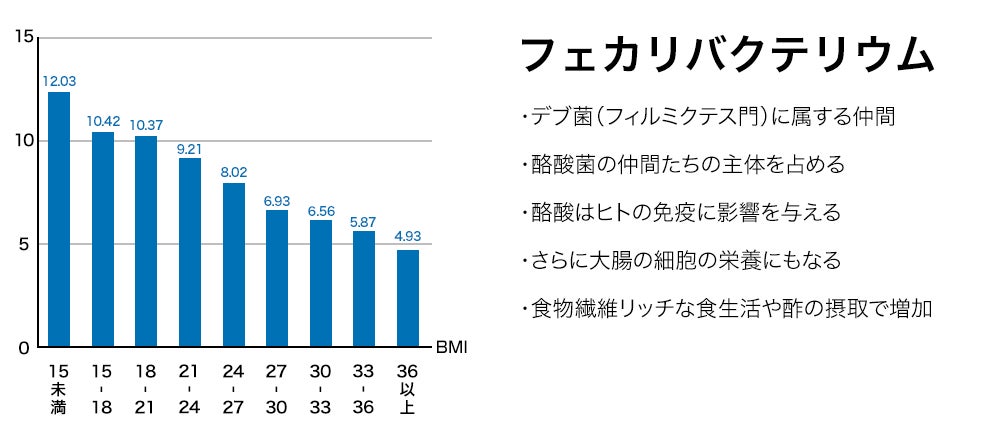

むしろ、フィルミクテス門のルミノコッカス科フェカリバクテリウムやユウバクテリウムは多くの酪酸を産生することで知られています。

つまり、やはり”門”という大きな括りが誤解を招く原因になっていると考えられるため、弊社ではBMIと相関関係にある腸内細菌を詳細に割り出してみました。

BMIと相関関係が確認できた腸内細菌たち

考えられる可能性

上記で記した「BMIとの相関関係がある」と定義できそうだと判断した細菌は、その大半が逆相関でした。

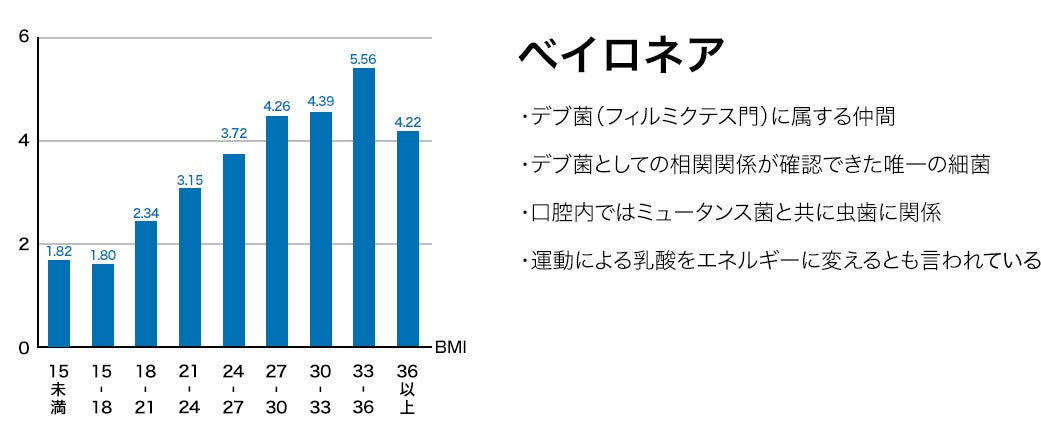

唯一ベイロネアだけは、デブ菌に分類されていてBMIが高い人は保有割合が高いと認められる菌でしたが、それ以外は基本的には「逆相関」となっており、上記に記していない菌は「相関関係が認められない」ものばかりでした。

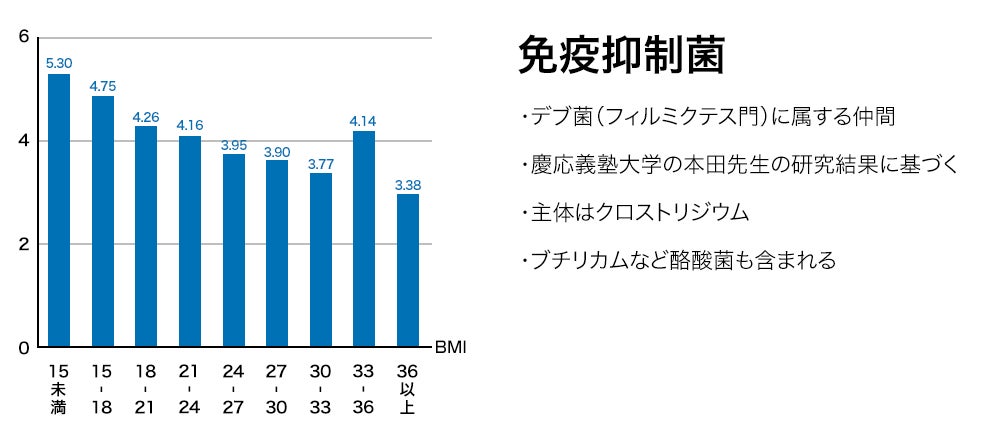

これらの相関関係から考えられるのは、ゴードン博士の論文から定義されたデブ菌・ヤセ菌という概念はいったん忘れて、新しく再定義するならば「酪酸を産生する菌はヤセ菌」「食物繊維からエネルギーを取り出す菌はデブ菌」と定義する方がマッチしていそうです。

酪酸は脂肪燃焼を促進すると言われており、実際に上記でBMIが低い人との相関関係が高かった菌は、そのほとんどが酪酸菌(酪酸を産生する能力がある菌)の仲間でした。

酪酸菌は長寿や免疫との関連も示唆されている細菌でもあります。

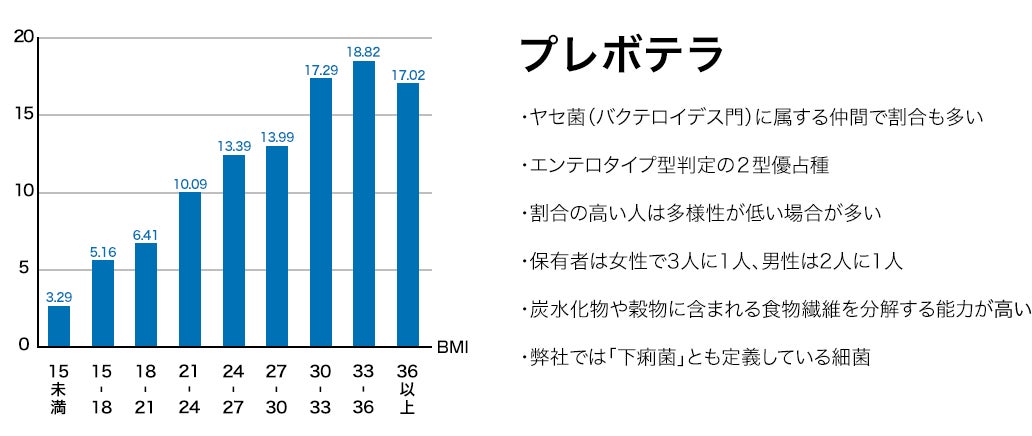

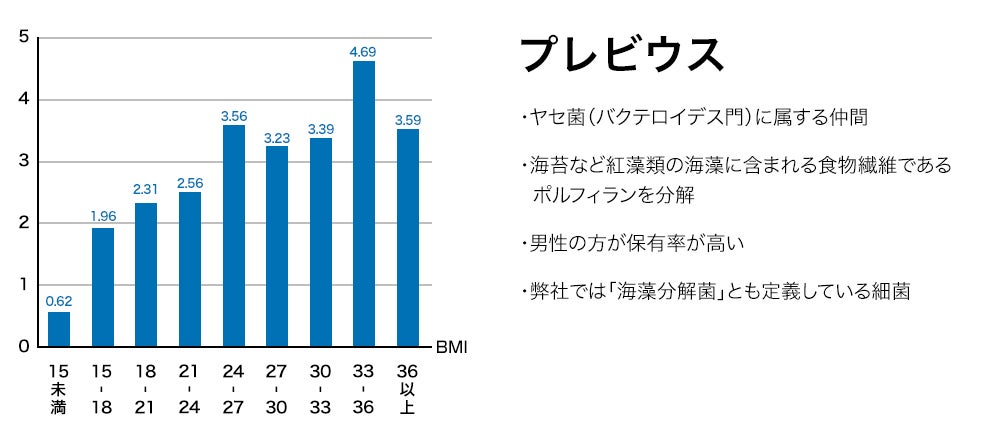

逆に、ゴードン博士の定義だとヤセ菌に分類されるけれど、上記相関関係ではBMIが高い人(要は肥満型)との相関関係が認められたプレボテラやプレビウスは、食物繊維からエネルギーを取り出す細菌(加糖を単糖に分解)なので、必要以上にエネルギーを摂ってしまう可能性が考えられます。

結論としては、高脂肪・高糖質の過剰摂取を避けるために「食物繊維」を多く含む食材の摂取を心がけ、酪酸菌リッチな腸内細菌フローラを目指しつつ、プレボテラやプレビウスが増えすぎていないか定期的に菌ドックなどの腸内細菌検査を受けて確認しながら育菌していくことが、太りづらい体質作りになりそうです。

最近話題の日本人ならではの”ヤセ菌”とは?

腸活を行っている方の中には「日和見菌(ひよりみきん)」という言葉を聞いたことがある方もおられるかも知れません。

理想的な腸内細菌バランスは「善玉菌2・悪玉菌1・日和見菌7」という説から知った方が多いと思いますが、実は腸内細菌の多くは「何をしているか判明していない菌」が大半で、そういった菌を「日和見菌」と定義しているだけなんですね。

まだまだ研究が追いついていない為、これからの研究によって様々なことが分かってくるのだと思いますが、もしかすると研究が進めば「善玉菌9・悪玉菌1」というバランスだった・・・なんて可能性もあるかも知れません。

このように、まだまだ不明確なことが多い腸内細菌ですが、最近の研究で「日本人に多いヤセ菌」として注目されている細菌がいます。

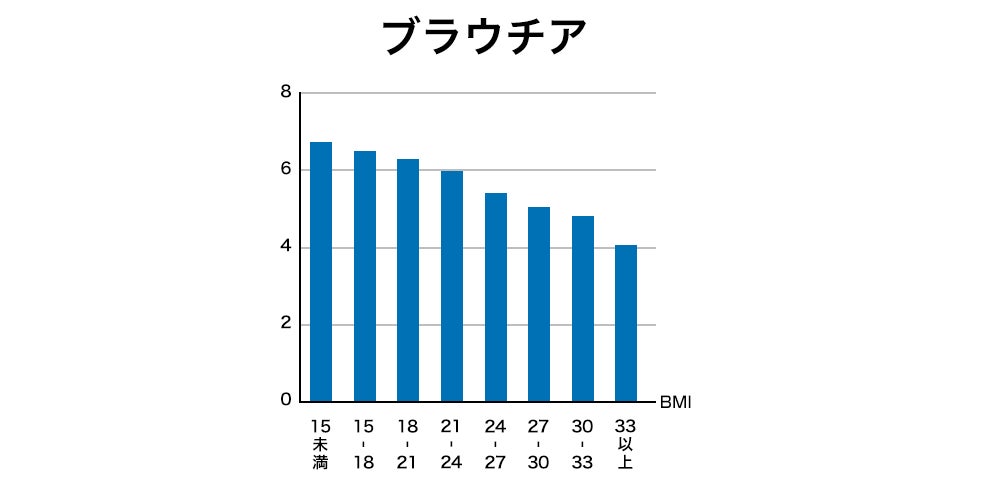

それは「ブラウチア菌」と言います。

この細菌もまだまだ研究途中ではありますが、近年の研究で脂肪蓄積抑制効果や炎症抑制効果など、内蔵脂肪を減らす役割が強い菌ではないかと考えられています。

そこで、実際に菌ドック受検者データを解析してみました。

見事に、ブラウチアを多く保有している方のほうが低BMIであるという調査結果になりましたので、ヤセ菌として認定してあげるべき細菌である可能性が高いと言えるかと思います。

この「ブラウチア菌」もフィルミクテス門に属する細菌なので、ゴードン博士の論文を元にした考えで言えばデブ菌に属しますが、実際は明確に「ヤセ菌」と言えるデータになっていました。

このように腸内細菌の調査が進めば、まだ見つかっていないヤセ菌やデブ菌が発見される可能性は高いので、弊社でも積極的に調査を進めていきたいと思います。

腸年齢が若いとBMIも低い

こちらは番外編ですが、菌ドックの受検者19,252名を対象にした今回の分析結果において、非常に興味深いデータが得られました。

こちらは、実年齢と腸年齢の年齢差とBMIの相関関係ですが、ご覧の通り

・BMIが低い人は実年齢より腸年齢の方が若い(マイナス)

・BMIが高い人は実年齢より腸年齢の方が高い(プラス)

という結果になっており、相関関係が認められると言っても過言ではない調査結果になりました。

弊社(菌ドック)の腸年齢計算は、主に「多様性指数」という数値を参照しているのですが、多様性指数は腸内細菌のバランス指数とも言えます。

腸内細菌の種類や数に大きな偏りがあるよりも、バランスよく腸内細菌が分布している腸内の方が多様性指数も高くなるので、BMIとの相関関係からも「バランスの良い食生活」が重要と考えられます。

この機会に、現代日本人が不足しがちな「食物繊維」を意識した食生活に改善していくことをおすすめします。

菌ドックについて

菌ドックは腸内細菌叢から健康を考えるために生まれた、腸内細菌DNA検査サービスです。主に大腸に棲息する腸内細菌のDNAを米粒程度の便から取り出し、次世代シークエンサーを用いて種類と割合、いわゆる腸内細菌叢を検査します。

得られた腸内細菌叢の結果と問診による食生活習慣から、健康増進のための生活環境改善の提案が可能です。

現在までで2万例以上の検査を実施しており、日本でも屈指のデータベースを保有しています。

SheepMedicalについて

「未病領域の課題解決を通して世界中の人々の健康寿命を延ばし、暮らしを豊かにする」ことを目指す企業です。

これまで歯列矯正用のアライナーを主軸とするデンタル事業を展開し、国内シェアトップクラスの実績を誇っています。

今後当社は、「100年楽しく生きる。新しい日常の提案者」として歯科領域だけでなく《未病》という大きなテーマの課題解決に向け、既存事業の拡大と新たな事業の強化を行って参ります。

【会社概要】

会社名:SheepMedical株式会社(英文表記:SheepMedical Co.、Ltd.)

代表者:代表取締役 松本 直純

本社:東京都板橋区西台4-3-28

設立:2017年3月

事業内容:デンタル事業(歯科矯正装置の製造、歯科医院へのコンサルティング、ITプロダクトの提供)/ コンシューマープロダクト事業

コーポレートサイト:https://www.sheep-medical.com/

一般企業様・お客様からのお問い合わせ先

kindock@sheepmedical.com

菌ドック事業部

島田

報道関係者様お問い合わせ先

kindock@sheepmedical.com

SheepMedical PR事務局

種市