歯垢リスクが高い人ほど口腔ケアの負担感が強く、ケア不足の悪循環に陥っている可能性も明らかに

株式会社ロッテのプレスリリース

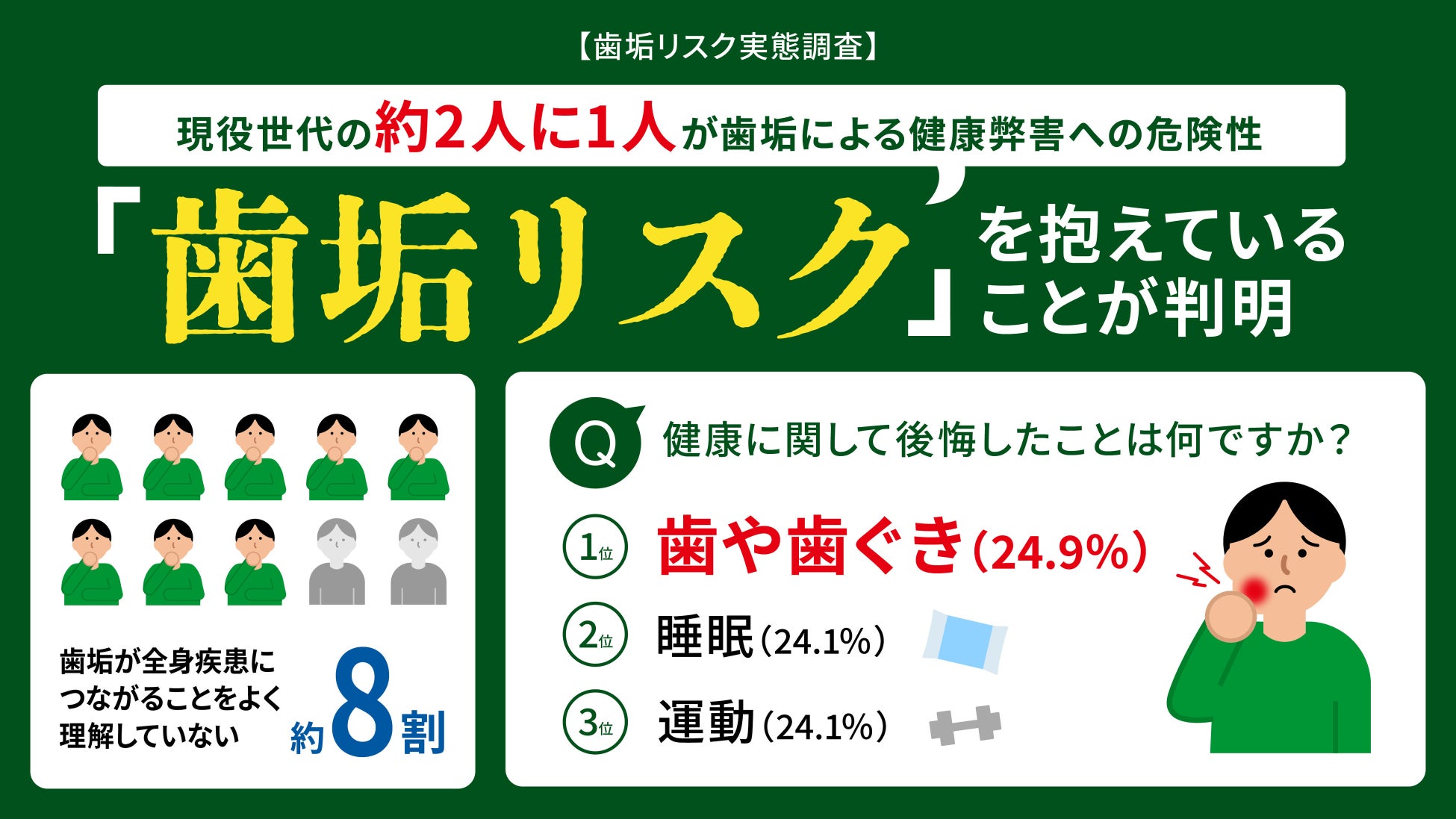

歯垢リスクPR事務局は、生活習慣病の改善を啓発する健康増進月間を機に、歯垢が引き起こす健康弊害への危険性「歯垢リスク」の実態を明らかにするため、現役世代である10代後半~60代の男女600名を対象に調査を実施しました。その結果、約2人に1人が「歯垢リスク」を抱えていることが明らかになりました。

【調査結果サマリ】

-

現役世代である10代後半~60代の約2人に1人が「歯垢リスク」を抱えていることが判明。

-

約8割は歯垢が全身疾患につながることをよく理解していないことが明らかに。一方で、65.4%は「知ることでケア意識が高まった」と回答

-

後悔した健康のあれこれ第1位は「歯や歯ぐきを大切にすればよかった」。特に50~60代の女性では32.5%と高く、口腔ケアへの後悔が上位にランクイン。

-

半数以上は「正しいやり方がわからない」「効果を感じない」と負担に感じていることも判明。全体の9.9%は普段取り入れている口腔ケアは「特に無し」と驚きの回答も明らかに。

-

歯垢リスクが高い人ほど口腔ケアの負担感も強く、ケア不足の悪循環に陥っている可能性があることも明らかに。

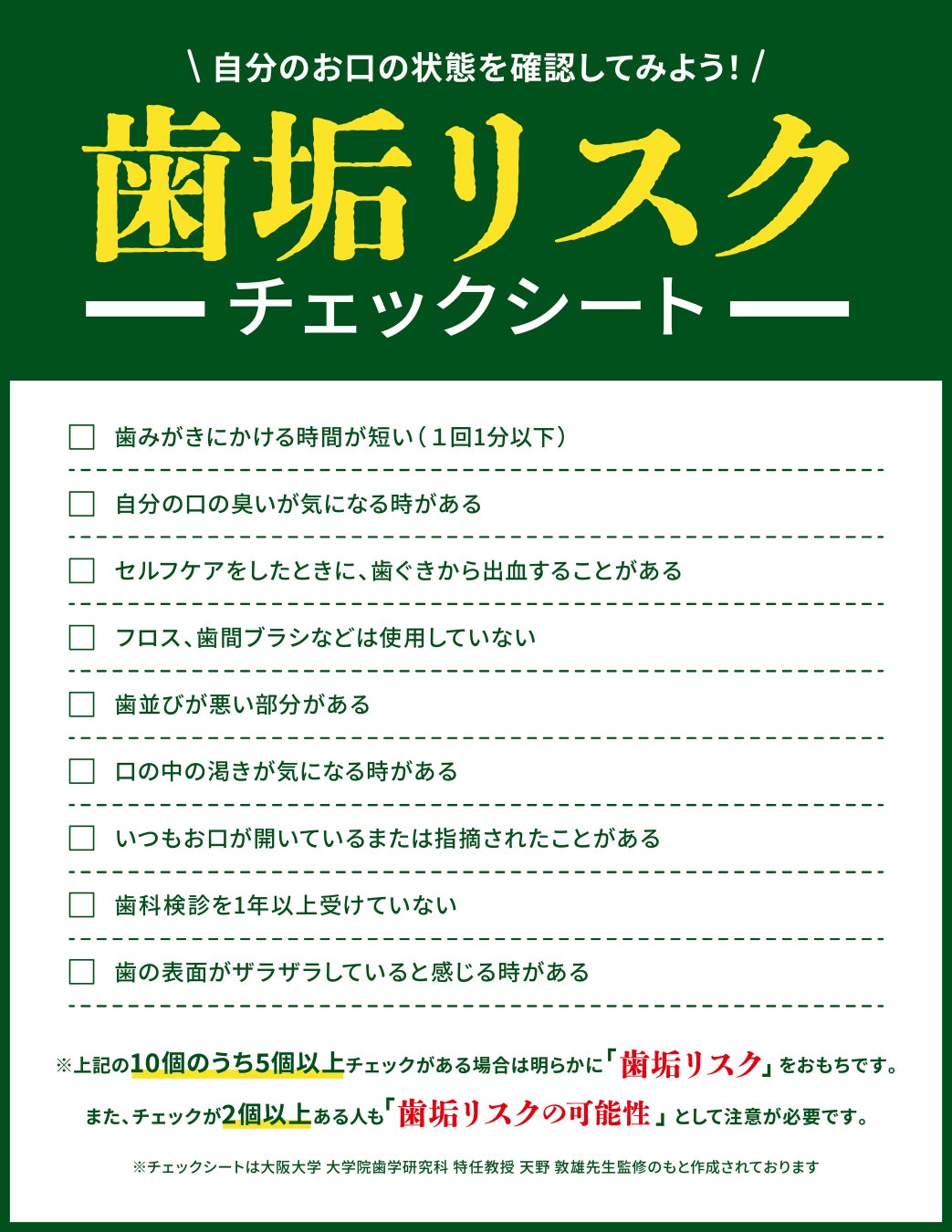

大阪大学大学院歯学研究科 特任教授 天野 敦雄先生(専門は予防歯科学)監修「歯垢リスクチェックシート」

生活の中に潜む「歯垢リスク」の実態を明らかにするため、大阪大学大学院歯学研究科 特任教授(専門は予防歯科学)である天野 敦雄氏の協力・監修の下、「歯垢リスクチェックシート」を制作し、10代後半~60代の男女600名を対象に調査を実施しました。

10代後半~60代の約2人に1人が歯垢による健康弊害の危険性「歯垢リスク」を抱えていることが判明

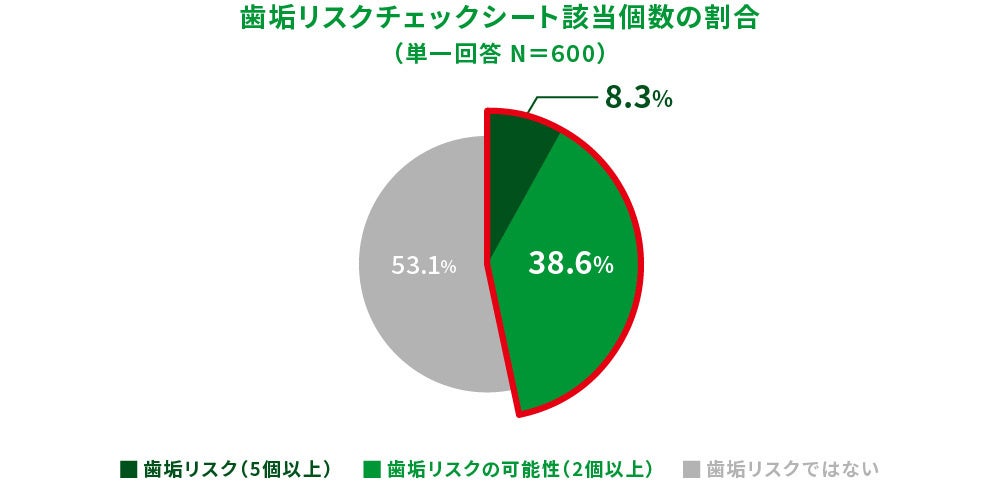

「歯垢リスクチェックシート」を元に本調査を実施。対象者の8.3%が5個以上の項目に当てはまることが判明し「歯垢リスク」を抱えていることが明らかになりました。さらに38.6%が2個以上4個以下の項目に該当する「歯垢リスクの可能性」となり、合わせると46.9%のおよそ2人に1人が「歯垢リスク」を抱えていることが判明しました。性・年代別に見ると50代女性は50.0%、60代女性は56.0%と全体よりも「歯垢リスク」が高いことが伺えます。

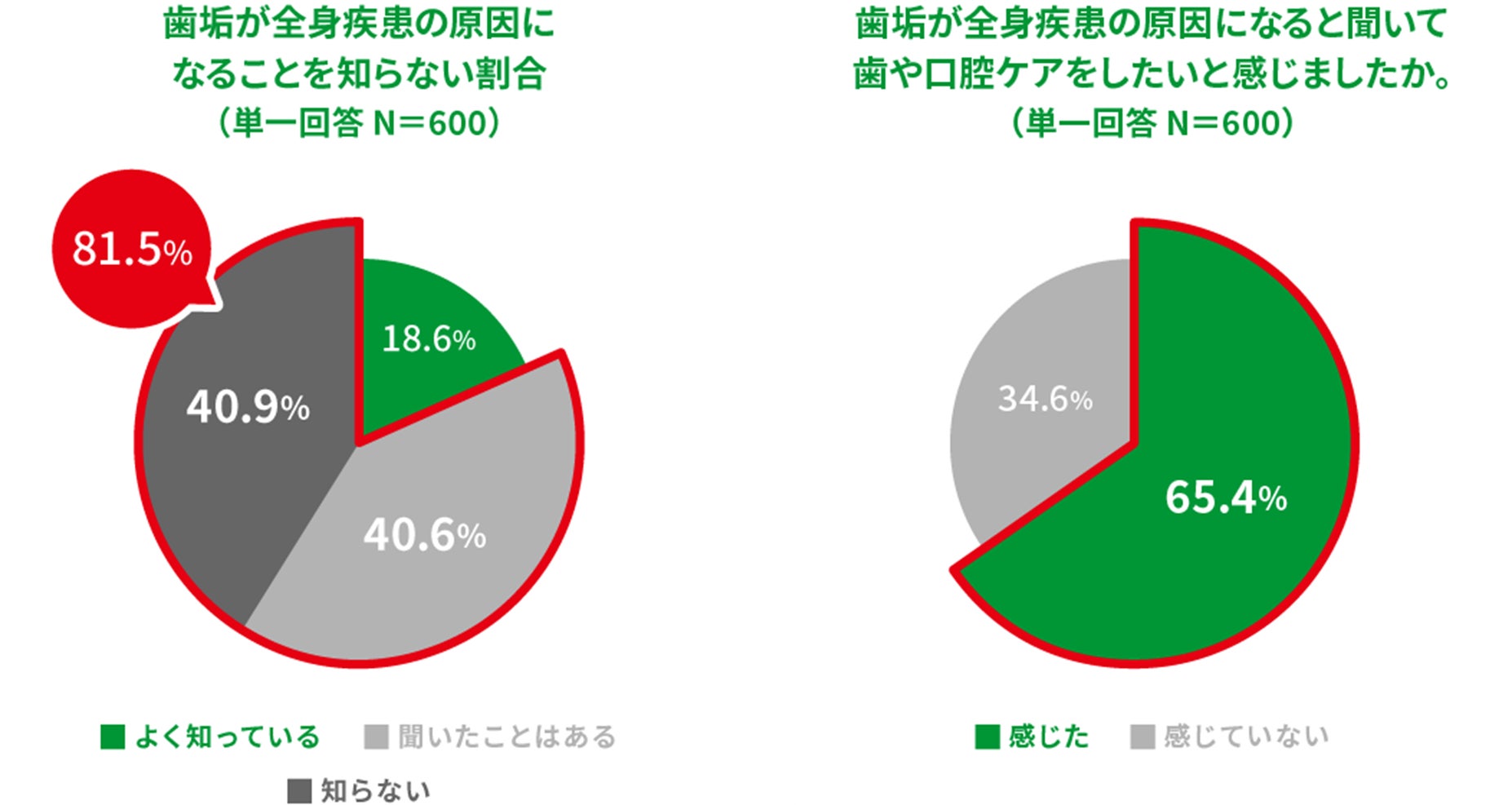

約8割は歯垢が全身疾患の原因になることをよく理解していないという結果に。

「歯垢リスク」の理解度を調査したところ、歯垢が全身疾患の原因になることを「まったく知らない」の回答は40.9%。「理解はしていないが聞いたことがある」の回答は40.6%となり、全体の約8割が、むし歯菌や歯周病菌が心臓病、脳卒中、糖尿病などの全身疾患につながることを、よく理解できていないことが明らかになりました。また全体の65.4%は歯垢が全身疾患の原因になると聞いて、積極的に歯や口のケアをしたいと感じると回答。歯垢がむし歯や歯周病などのお口トラブルだけでなく、全身疾患を引き起こす可能性があることを知ることで、口腔ケアへの意識に変化がみられることが分かりました。

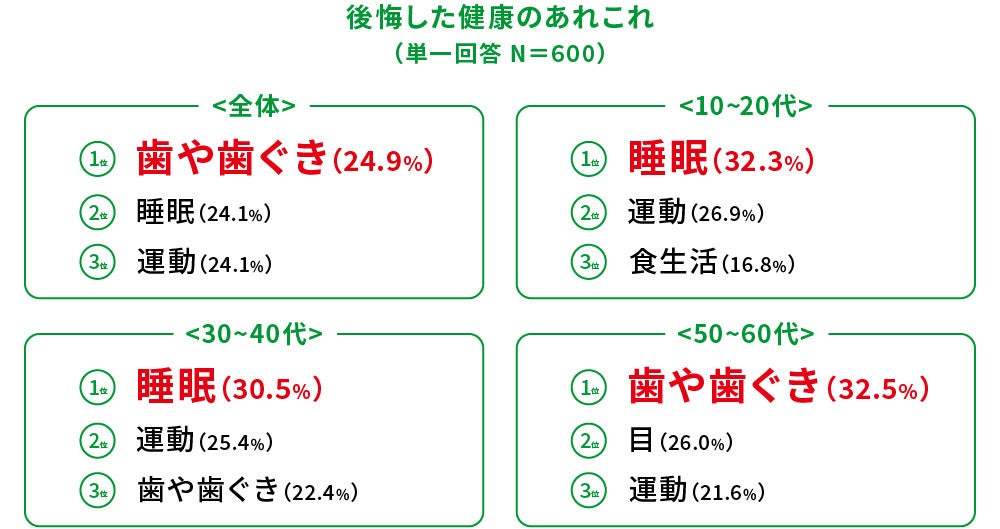

後悔した健康のあれこれ第1位「歯や歯ぐきを大切にすればよかった」

歯や口の健康意識調査では、健康に関して気になることや不安に感じることのTOP3は「疲れやすい(36.3%)」「睡眠不足(33.6%)」「肩こり・腰痛などの慢性的な痛み(33.6%)」と回答。一方で、健康に関して取り組んでおけば良かったと感じていることのTOP3は「歯や歯ぐきを大切にすればよかった(24.9%)」「睡眠を大切にすればよかった(24.1%)」「定期的な運動を継続しておけばよかった(24.1%)」という結果に。年代別に見ると10-20代は「睡眠を大切にすれば良かった」が最も多くTOP3内に「歯や歯ぐき」への後悔がランクインしていない一方で、30-40代、50-60代は「歯や歯ぐきを大切にすれば良かった」が上位にあがる結果となりました。特に50-60代の32.5%と慢性的な痛みや睡眠不足よりも高い結果となりました。

全体の9.9%は普段口腔ケアを行っていない!?

あれこれ口腔ケアをしているが半数以上は「正しいやり方がわからない」「効果を感じない」と負担に感じていることが判明

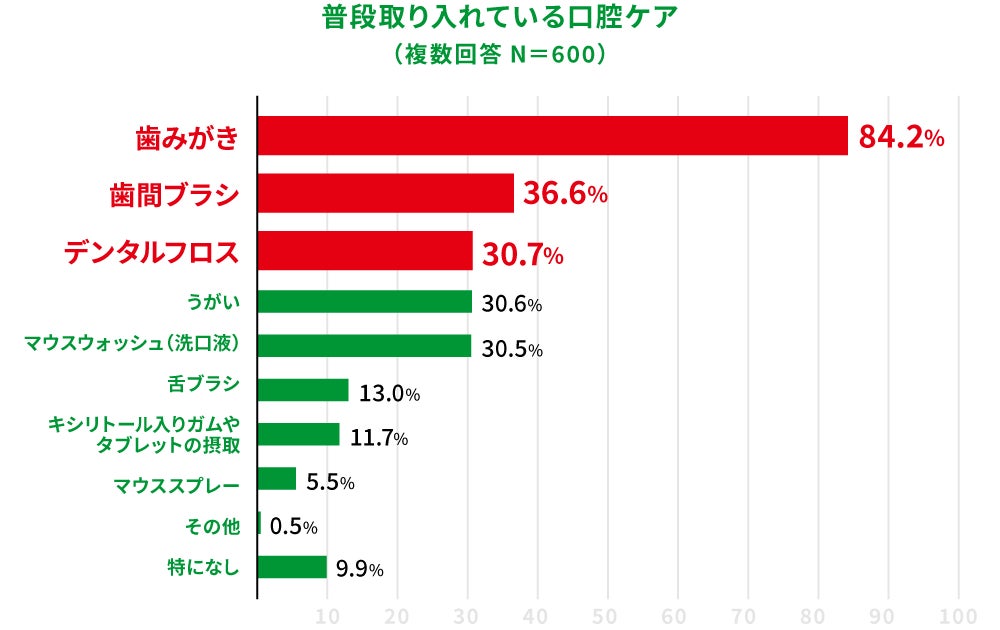

口腔ケアの実態についても調査。普段の生活の中で取り入れている口腔ケアとして「歯みがき(84.2%)」が最も多く、次いで「歯間ブラシ(36.6%)」「デンタルフロス(30.7%)」「うがい(30.6%)」「マウスウォッシュ(洗口液)(30.5%)」などを取り入れていることが明らかになりました。

一方で、全体の15.8%は普段から「歯みがき」をしておらず、全体の9.9%は普段取り入れている口腔ケアは「特に無し」と回答し、全く口腔ケアを行っていない方がいる事実も判明しました。

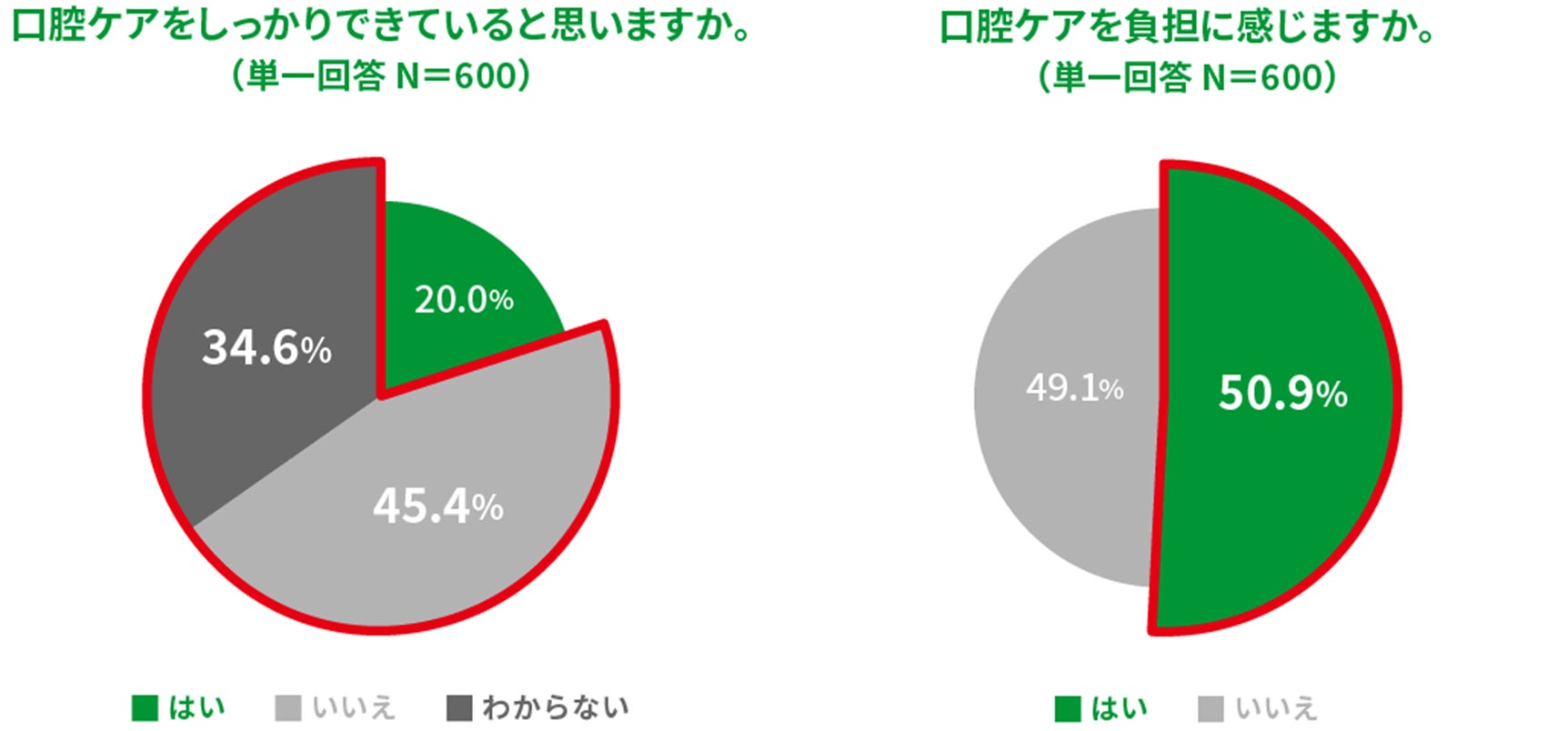

また、歯や口のケアについて、自分ではしっかりケアできていると感じる人は20.0%に留まり、できていないと感じる人は45.4%という結果になりました。チェック5個以上の「歯垢リスク」を抱える人の69.6%はしっかりと口腔ケアができてないと感じており、一方で、チェックが1個以下の人の43.9%は、しっかりとケアができていると回答。

さらに、歯や口のケアを負担に感じている割合は全体の50.9%と半数を超える結果となりました。中でも歯垢リスクのチェックが5個以上ついている人の91.4%は口腔ケアを負担に感じており、一方で、チェックが0個の人の84.5%は口腔ケアを負担に感じていないということも明らかになりました。

これらの結果から多くの方が、日常の口腔ケアに対して自信を持っていなかったり、面倒で続けにくいこととして捉えていることがわかりました。特にチェック5個以上の9割が口腔ケアを負担と感じていることから、『口腔ケアを負担に感じる→口腔ケアに対する意識が下がる→さらに口腔ケアが不十分になる』という負のスパイラルに陥っていることが推察されます。一方で、歯垢リスクが低い人は口腔ケアへの負担感が低く、日常において口腔ケアが習慣化できていることで、ケアの効果を感じていることが考えられます。

【予防歯科観点からの専門家コメント】

歯垢リスクを防ぐには、キシリトール入りガムなどの“手軽に取り入れられるケア”がポイント

今回の調査から、歯垢リスクを抱える方の多くが「正しいケアがわからない」「効果を感じられない」と悩み、口腔ケアを負担に感じている実態が浮き彫りになりました。歯垢はむし歯や歯周病の原因となるだけでなく、心臓病や糖尿病など全身の健康にも影響を及ぼします。つまり、歯や口を守ることは“全身の健康を守ること”につながります。

ただし、毎日のケアを完全にやりきるのは難しいものです。そこで有効なのが“手軽に取り入れられる補助的なケア”です。たとえば、食後にキシリトール入りのガムを噛むことは、唾液の分泌を促して歯垢をつきにくくする効果があり、歯ブラシでは届きにくい部分のケアをサポートしてくれます。さらにキシリトールは、むし歯の原因となるミュータンス菌内に取り込まれても代謝経路に入らないため、この細菌のエネルギーを消耗させるだけでなく糖代謝そのものを阻害し、ミュータンス菌の活動を抑制します。その結果、ミュータンス菌によって生み出される歯垢も抑えることができるのです。

大切なのは、無理なく続けられる方法で日常的に歯垢リスクを減らすこと。正しい歯みがきとあわせて、キシリトール入りガムのような習慣化しやすいケアを取り入れることが、歯と全身の健康を守る第一歩になります。

大阪大学 大学院歯学研究科 特任教授 天野 敦雄先生

1984年大阪大学歯学部卒業.ニューヨーク州立大歯学部研究員などを経て,2000年に大阪大学歯学部教授.専門は予防歯科学.2015年に大阪大学歯学研究科長・歯学部長,2021年に日本口腔衛生学会理事長.2024年大阪大学名誉教授.

難解なバイオロジーを易しく解説する軽妙な語り口が好評を博し、2023年5月に47都道府県全てでの講演を果たす.2023年と2024年にAD Scientific Index世界研究者ランキング・Dentistry in Japan部門で第1位であった.日本口腔衛生学会専門医

■調査概要

調査名 :歯垢リスク実態調査

調査期間 :2025年8月5日(火)~8月6日(水)

調査対象 :全国10代後半~60代男女

調査人数 :600名

調査方法 :インターネット調査