高アルコール濃度の酒粕中でも増殖する乳酸菌を発見 ~千年続く伝統食品に潜み、適応した乳酸発酵とその原理を解明~

奈良屋本店のプレスリリース

国立大学法人 奈良先端科学技術大学院大学

奈良屋本店

株式会社 森奈良漬店

【概要】

奈良先端科学技術大学院大学(学長:塩﨑一裕)先端科学技術研究科 バイオサイエンス領域 渡辺大輔 准教授らの研究グループは、奈良屋本店および株式会社 森奈良漬店との共同研究により、奈良で生まれた伝統的な漬物、奈良漬(注 1)において乳酸菌(注 2)による発酵(乳酸発酵)が実際に進行していることを初めて科学的に実証しました。

研究グループは、奈良漬の製造工程における微生物群を網羅的に解析し、酒粕(注 3)中で活発に増殖する乳酸菌 Fructilactobacillus fructivorans(注 4)が主要な発酵微生物であることを発見しました。この乳酸菌は、高濃度エタノール(注 5)環境に高度に適応し、5〜10%のエタノール存在下ではむしろ成長が促進される好エタノール性(注 6)というユニークな性質を示します。

これまで奈良漬は、酒粕で香りや味を付け

て熟成させる保存食品と考えられ、微生物に

よる発酵が実際に起きているかは科学的に証明されていませんでした。しかし本研究により、奈良漬が乳酸発酵によって風味を生み出す発酵食品であることが明らかになりました。これは、千年以上続く伝統食品に宿る微生物の営みを、現代バイオテクノロジーの力で解明した画期的な成果です。

本研究成果は、米国微生物学会(American Society for Microbiology:ASM)が刊行する

国際学術誌「Applied and Environmental Microbiology」誌に 2025 年 11 月 18 日にオンライン公開されました(DOI:10.1128/aem.01730-25)

つきましては、関係資料を配布するとともに、下記のとおりオンライン記者発表を行いますので、是非ともご出席くださいますよう、お願い申し上げます。

記

<日時>

2025 年 12 月 3 日(水)午前 10 時 00 分~(1 時間程度)

<開催方法> オンライン開催

<説明者>

奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 バイオサイエンス領域

微生物インタラクション研究室

准教授 渡辺大輔

<参加申込要領>

12 月 1 日(月)頃までに、右の QR コード又は以下 URL からお申込みください。

https://business.form-mailer.jp/fms/4ea52c26317370

申し込み後、完了メールが届きます。

【背景と目的】

奈良漬は、奈良で生まれた日本を代表する伝統的な漬物の一つです。

その原型である、酒粕に漬け込んで保存性を高める製法は奈良時代にはすでに存在していたとされ(図 1)、現代に至るまで日本の食文化を象徴する保存食として親しまれてきました。奈良漬の製法は、余った食材を無駄にしない先人の知恵の結晶でもあります。本来であれば廃棄される酒粕を再利用して野菜を保存し、さらに熟成によって香味を高めるという仕組みは、まさに現代でいうサステナブルフードの先駆けといえます。

こうした伝統食品の製造原理を明らかにすることは、日本の食文化のルーツを科学的に理解する上でも極めて重要です。

奈良漬の製造環境は、高濃度アルコールを含有する環境に原材料を長期間漬け込む点がユニークで、これにより雑菌の増殖が抑えられ高い保存性が保たれてきました。しかし、こうした過酷な条件下で発酵が成立する食品は世界的にもまれで、その実態はこれまで不明でした。多くの微生物が活発に活動できない極限環境となるため、奈良漬は長らく「発酵食品ではなく、酒粕による香味付けを主体とする保存食品」とみなされてきました。過去には奈良漬から微生物が単離された報告例もありましたが、それらは偶然混入していた微生物が検出された可能性もあり、発酵の主体であることを示す証拠にはなりませんでした。つまり、奈良漬の熟成過程で本当に発酵が起きているのかどうかは、千年以上の歴史を持つ食品でありながら、科学的には未解明のままだったのです。こうした背景のもと、奈良先端科学技術大学院大学の研究グループは、地元の老舗奈良漬製造企業と連携し、伝統食品の製造プロセスを現代バイオテクノロジーで検証することを目的として本研究を開始しました。

【研究の内容】

研究グループは、まず、奈良漬の製造プロセス

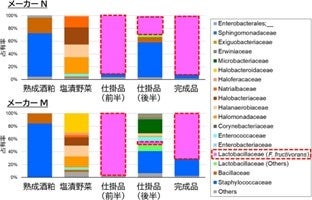

における微生物の全体像を把握するため、16S rRNA アンプリコン解析(注 7)という遺伝子解析の手法による網羅的な微生物プロファイリングを行いました。解析には、奈良県内の奈良漬メーカー2 社から独立に採取した原料、仕掛品、製品段階のサンプルを用いました。その結果、両メーカーにおいて、製造プロセスを通じて非常に類似したダイナミクスが観察されました(図 2)。特に漬け込み中の仕掛品および最終製品において、

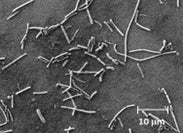

Fructilactobacillus fructivorans(以下、F. fructivorans)と呼ばれる乳酸菌(図 3)が、

他の微生物を圧倒して環境をほぼ独占していることが明らかになりました。この乳酸菌は新しい酒粕に漬け替える工程で一時的に割合が低下するものの、最終的には再び優勢となることが見出され、酒粕に適応し、その中で増殖する能力を持つと考えられました。さらに、奈良漬由来の微生物を生きたまま単離する実験でも、奈良漬と同様にエタノールを含む環境で生育できた微生物はすべて

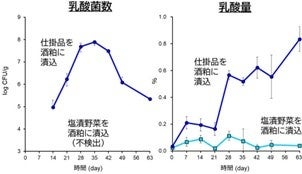

F. fructivorans であることも分かり、奈良漬の製造プロセスでこの乳酸菌が重要な役割を担っていることが示唆されました。実験室内において奈良漬の製造プロセスを再現するため、仕掛品の奈良漬を、まだ乳酸菌が存在しない新しい酒粕に移し替えて発酵試験をいました。その結果、約 2 か月の発酵期間を経て、F. fructivorans と同定される乳酸菌が顕著に増殖し、乳酸の蓄積が進むことが示されました。(図4)。

この結果から、F. fructivorans が酒粕中で自律的に増殖し、乳酸発酵を引き起こす能力を持つことが明らかになりました。一方、仕掛品の奈良漬の代わりに、酒粕に浸かったことのない塩漬野菜を同様に新しい酒粕に漬けた場合には、乳酸菌の増殖も乳酸の生成もほとんど認められませんでした。

奈良漬の伝統的製法では、漬け込み後の酒粕を次の仕込みに再利用する工程が受け継がれて

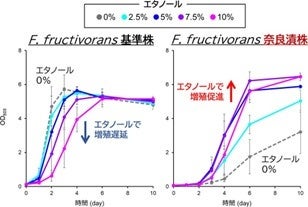

います。今回の結果は、こうした製造プロセスによって、酒粕中で育った F. fructivorans が野菜を介して受け渡され、再び新しい酒粕で増殖するという長期的な微生物循環が成立していることを示しています。つまり奈良漬は、蔵内で F. fructivorans を代々育てながら発酵を進める食品であることが実験的に証明されました。さらに、発酵前後の酒粕の成分の変化を、キャピラリー電気泳動-フーリエ変換質量分析(CE-FTMS:注 8)によるメタボローム解析(注 9)で比較したところ、乳酸に加えて、うま味成分であるイノシン(注 10)、コク味の付与に寄与するグルタチオン(注 11)、そして機能性成分として知られる S-アデノシルメチオニン(SAM:注 12)が増加していることが明らかになりました。これらの結果は、F. fructivorans が奈良漬の風味や機能性の向上にも寄与できる可能性を示しています。それでは、なぜ F. fructivorans だけが奈良漬という特殊な環境で生き抜き、発酵を担うことができるのでしょうか。奈良漬の発酵環境である酒粕には、高濃度のエタノールが含まれており、ほとんどの微生物の生育が阻害されます。このため、奈良漬は望ましくない微生物による腐敗が起こりにくく、長期熟成が可能となっています。しかしその一方で、なぜこの乳酸菌だけが発酵を進められるのかは謎のままでした。そこで研究グループは、F. fructivorans の生育特性を詳しく調べました。様々な濃度のエタノールを添加した培地で比較試験を行ったところ、基準株(注 13)では他の微生物と同様にエタノール濃度が上がるほど生育が抑制されました。一方で、本研究において奈良漬から単離した F. fructivorans(以下、奈良漬株)は、エタノールを含まない環境での生育は遅いものの、5~10%という奈良漬と同程度のエタノールを添加すると生育が顕著に促進されることが分かりました(図 5)。

つまり、奈良漬株は高濃度エタノール環境を好むように適応した株であると考えられます。このような性質は好エタノール性と呼ばれ、これまでに報告例が限られているユニークな生理特性です。奈良漬株は、奈良漬の製造環境という特異なニッチに適応した、まさに“奈良漬のための乳酸菌”であることが示されました。さらに奈良漬株の生育は、エタノールだけでなくメタノールやイソプロパノールといった他のアルコール類(注 14)によっても促進されることを、本研究において明らかにしました。

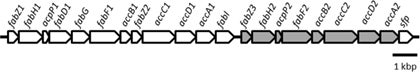

奈良漬株がこのような特性を示す理由を探るため、RNA-seq解析(注 15)により基準株と奈良漬株の遺伝子発現プロファイルを比較しました。その結果、奈良漬株では脂肪酸の生合成に関わる遺伝子クラスター(関連した機能を持つ遺伝子群)の約半分もの領域の発現が、いずれも基準株と比べて大きく抑制されていることが分かりました(図 6)。

脂肪酸はあらゆる生命にとって必須な細胞膜を更生する主要成分であり、遺伝子発の抑制は細胞膜の性質が変化している可能性を示します。通常、エタノールは細胞膜にダメージを与えるため、微生物にとっては生育を阻害する毒となります。ところが奈良漬株では、エタノールがある環境の方が快適に生きられる特別な細胞膜を持っているのではないかと推察されます。これらの結果は、奈良漬株が奈良漬の製造環境に長年さらされる中で、独自の適応を遂げたことを表しています。

以上の研究成果は、奈良漬という伝統食品が、長い年月をかけて微生物と共に育まれ、その歴史を今に刻む“生きた発酵遺産”であることを示しました。奈良漬の発酵を担う乳酸菌とその適応原理である好エタノール性を解明した本研究は、伝統技術の科学的価値を明らかにすると共に、発酵文化を未来へ継承するための重要な出発点となるものです。

【今後の展開】

本研究で得られた知見は、まず何よりも奈良漬の生産安定化と高付加価値化に直結します。奈良漬における主要発酵微生物 F. fructivorans の動態と役割が明らかになったことで、製造工程における微生物の管理モニタリングや、発酵微生物の選抜・育種による香味制御など、科学的根拠に基づいた品質設計が可能となります。これは、地域産業の持続可能性を高めるとともに、奈良漬のブランド価値を次世代へ継承するための基盤となります。

さらに本成果は、環境適応という生命現象の根本を見つめ直す発見でもあります。奈良漬の製造環境は、高濃度エタノールを含有しほとんどの生物が活動できない極限環境です。その中で F. fructivorans は、エタノールに耐えるだけでなく、その環境に適応して代謝と増殖を維持するという、生命の驚異的な柔軟性を示しました。この好エタノール性は、生命がどのようにストレス環境を乗り越え、活動領域を拡張してきたかを考える上で重要な手がかりとなります。

産業応用への展望も広がります。高濃度エタノールや有機溶媒中でも安定して性能を発揮する発酵微生物や酵素の開発は、香料・化粧品・医薬品・バイオ燃料といった分野で高い応用ポテンシャルを持ちます。今回明らかになった F. fructivorans の特性は、通常は微生物が活動できないような特殊な環境でも代謝を維持できる生命の仕組みを示しており、その理解は、これまで試みることが難しかった条件下でのバイオものづくりを可能にする新しい発想につながります。

【用語解説】

注 1 奈良漬:奈良発祥の伝統的な漬物。瓜などの塩漬野菜を酒粕に繰り返し漬け込んで熟成させる。独特の甘味と芳香が特徴で、奈良時代にはその原型が存在したとされる日本最古級の伝統食品の一つ。

注 2 乳酸菌:糖を分解して乳酸を生成する細菌の総称。発酵により食品の酸味や風味を生み出し、雑菌の繁殖を抑える働きを持つ。ヨーグルト、醤油、漬物など多くの発酵食品に関与する。

注 3 酒粕:日本酒を搾った後に残る副産物。米や発酵微生物由来のタンパク質・アミノ酸・エタノールを多く含み、豊かな香りと旨味を持つ。奈良漬では漬け床として利用され、独特の風味を生む。

注4 Fructilactobacillus fructivorans(フルクチラクトバチルス・フルクチボランス):乳酸菌の一種で、従来は酒類を腐造させる微生物として知られていた。本研究で、奈良漬の製造過程において主要な発酵微生物として働くことが明らかになった。

注 5 エタノール:アルコール飲料の主成分である揮発性有機化合物(化学式 C₂H₅OH)。ほぼすべての 微生物にとっては生育を阻害する物質であり、奈良漬の製造環境である酒粕中にも高濃度で存在する。

注 6 好エタノール性:通常は生育を妨げるエタノールを含むいわば極限環境の中で、かえって活発に増殖する性質。この特性は、F. fructivorans を含めわずかな生物種でしか報告されていない。

注 7 16S rRNA アンプリコン解析:細菌やアーキア(古細菌)が共通に持つ 16S rRNA 遺伝子の塩基配列を次世代シーケンサーにより読み取り、サンプルにどんな微生物がどのくらい存在するかを調べる手法。発酵食品や腸内細菌の研究などで広く用いられる。

注 8 キャピラリー電気泳動-フーリエ変換質量分析(CE-FTMS):分離能に優れたキャピラリー電気泳動と、高い分解能・感度を持つフーリエ変換型質量分析計(FTMS)を組み合わせた分析手法。従来分離が難しかった親水性化合物の分析に有効。

注 9 メタボローム解析:細胞や食品の中にある多数の代謝産物(低分子化合物)を一斉に測る解析手法。発酵による味・香り・機能性を理解するためにも用いられる。

注 10 イノシン:肉類などに含まれるうま味成分として知られるプリンヌクレオシドの一種。

注 11 グルタチオン:グルタミン酸・システイン・グリシンからなるトリペプチド。細胞内の酸化還元バランス維持に重要で、食品中ではコク味に寄与する成分としても知られる。

注 12 S-アデノシルメチオニン(SAM):アデノシンとメチオニンが結合したスルホニウム塩で、生命反応における主要なメチル基供与体。DNA・タンパク質の修飾やアミノ酸代謝に関与し、機能性食品成分としても注目される。

注 13 基準株:ある種の生物の命名の際に、その基準として定められた培養株。その種の代表的な特徴を持つ株であり、微生物の同定や分類の正確性を保つ。タイプストレインとも言う。

注 14 アルコール類:炭素骨格にヒドロキシ基(–OH)を持つ化合物群の総称。エタノール、メタノール、イソプロパノールなどが含まれる。

注 15 RNA-seq 解析:次世代シーケンサーを用いて細胞内の全 RNA の塩基配列を決定し、網羅的かつ 定量的に遺伝子発現を調べる手法。どの遺伝子がどのくらい働いているかを調べるために用いられる。

■奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 バイオサイエンス領域微生物インタラクション研究室 について

微生物インタラクション研究室では、人類に身近な微生物(酵母・乳酸菌・麹菌など)がどのようにふるまい、他生物や環境要因とどのように相互作用することで複雑な生態系を構築するのかを分子・代謝・細胞レベルで明らかにし、ミクロの世界における多様性の理解を目指した研究・教育を行います。食と健康を意識したバイオ技術にも貢献していきます。

https://bsw3.naist.jp/microbial_interaction/

■奈良屋本店 について

奈良屋本店は、奈良産の野菜と酒粕を用い、すべての製造工程を奈良で完結する「地産地消・オール奈良」を推進する、奈良県唯一の JAS 認証奈良漬メーカーです。こうした一貫した姿勢が、奈良漬本来の発酵環境を守り続けてきました。奈良で始まった「奈良漬」という食と、その背景にある文化歴史等を念頭に「奈良漬」の自然な形を考え、またそれと同時に、現代の食のニーズにも応えつつ、皆様に喜んで頂ける奈良漬の製造に励んで参ります。

■株式会社 森奈良漬店 について

株式会社 森奈良漬店は、明治 2 年(1869 年)創業の東大寺南大門前の奈良漬専門店です。「声なくして人を呼ぶ」という初代からの信念のもと、五つの時代で伝統製法を守り続けています。日本国内産の吟味された野菜・果実と厳選した酒粕、天然塩のみを使用し、添加物を使わず手間と時間をかけた酒精のきいた奈良漬を製造。本研究を通じ、伝統的なプロセスを科学的に解明し、品質と価値の次世代への継承を推進しています。

【お問い合わせ先】

<研究に関すること>

奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 バイオサイエンス領域

微生物インタラクション研究室

准教授 渡辺大輔

TEL:0743-72-5420 E-mail:watanabe.daisuke@bs.naist.jp

研究室紹介ホームページ:https://bsw3.naist.jp/microbial_interaction/

<報道に関すること>

奈良先端科学技術大学院大学 企画総務課 渉外企画係

TEL:0743-72-5063/5112 FAX:0743-72-5011 E-mail:s-kikaku@ad.naist.jp