~夜間のブルーライトにより生じる健康問題の予防に期待~

東海光学株式会社のプレスリリース

ポイント

・国内での検証が不足していた短波長光カットグラスが睡眠ホルモンに与える影響を医学的に確認。

・短波長光カットグラスは明るい光によるメラトニン分泌量の抑制を緩和することを確認。

・夜間のブルーライトにより生じる生物時計の乱れや睡眠障害の予防への応用に期待。

概要

北海道大学大学院教育学研究院の山仲勇二郎准教授と東海光学ホールディングス株式会社の加藤 祐史氏らの研究グループは、国内では検証が十分実施されていなかった市販のブルーライトカットグラスが睡眠ホルモンに与える影響を医学的に確認しました。睡眠ホルモンは、メラトニン*1と呼ばれ、夜間就寝する2~3時間前から分泌され自然な入眠を促す働きをもつホルモンです。メラトニンは、明るい光の中でも特に短波長光を多く含む光を浴びると分泌が抑制されることが知られています。

研究グループは、今回の研究で、健康成人男女7名を対象に、室内の光の明るさを調整可能な実験室内で、500nm以下の短波長光を遮断可能な市販のブルーライトカットグラスがメラトニンの分泌に与える影響を検証しました。実験の参加者は、光環境を調整可能な実験室内に午後8時から午前1時まで滞在し、メラトニンの濃度を測定するため唾液を採取する実験に参加しました。今回の実験では、実験室内の明るさを5ルクス以下の低照度条件、約2,000ルクスの高照度条件、そして、約2,000ルクスの高照度光下で市販のブルーライトカットグラスを装着して過ごす三つの条件を設定しました。その結果、低照度条件に比べ高照度条件では、夜間のメラトニンの分泌が抑制されましたが、ブルーライトカットグラスを装着した条件では低照度条件と同等のメラトニン分泌量が維持されることを確認しました。

本研究の成果により、短波長光を遮断することが可能なブルーライトカットグラスを装用することは、ブルーライトを含むLED照明下においても光によるメラトニンの抑制を緩和し、夜間のブルーライトにより生じる生物時計の乱れや睡眠障害といった様々な健康問題の予防にも応用することが期待されます。

なお本研究成果は、2025年7月3日(木)公開の英文総合医学雑誌であるTohoku Journal of Experimental Medicine誌にオンライン掲載されました。

【背景】

ヒトを含め地球上に生存する生物の行動(睡眠覚醒)及び生理機能には、24時間を1周期とする概日リズム(サーカディアンリズム)が観察されます。概日リズムの発振源は、生物時計*2と呼ばれます。ヒトの生物時計中枢は、脳内視床下部視交叉上核に存在します。視交叉上核は、光受容器である網膜から視床下部へと伸びる神経(網膜視床下部路)を通じて、外界の光情報を受け取ります。

生物時計は、光を浴びるタイミングによりリズムを前進あるいは後退させる仕組みが備わっており、ヒトの生物時計は朝方に光を浴びることにより、24時間より約1時間長い約25時間の内因性周期を24時間の環境周期に同調します。光による生物時計の調節は、照射する光の性質により異なり、ヒトの生物時計を同調させるには数千ルクスの明るい光を浴びることが必要です。生物時計の光に対する反応は、光照度と光波長により異なります。そして、同じ明るさの場合、480nm付近の短波長光(いわゆるブルーライト)が有効であることが知られています。生物時計が短波長光に対する反応性が高いことは、内在性光感受性網膜神経節細胞*3(intrinsically photosensitive retinal ganglion cells: ipRGCs)が生成するメラノプシンと呼ばれる視物質の吸収波長のピークが480nm付近にみられることが関係しています。

スマートフォンやタブレット端末に代表される電子機器にはLEDが搭載されています。LEDの分光特性は、メラノプシンが強く反応する480nm付近にピークがあり、夜間にLEDを浴びると脳内の生物時計を介して、睡眠ホルモンと呼ばれるメラトニンの分泌を抑制したり、サーカディアンリズムの夜型化を促進したりします。そのため、長期にわたりブルーライトを浴びる生活を続けると、生物時計の乱れによって生じる概日リズム睡眠障害を引き起こします。また、夜間のブルーライトは、自律神経系、内分泌系、免疫系にまで悪影響を与えることが指摘されています。

夜間のブルーライトが、生物時計及び睡眠に与える影響を軽減するにはブルーライトを含む光波長を遮断する特殊なレンズやフィルターを用いることが有効であることが知られています。近年では、ブルーライトを発するデジタル機器を使用する際の眼の疲労対策として多くのブルーライトカットグラスが製造されています。しかし、日本人を対象に市販のブルーライトカットグラスが夜間のメラトニン分泌に与える影響を医学的に検証した研究は実施されていませんでした。

【研究手法】

本研究では、眼の異常・障害のない20歳から31歳の男女7名を対象に以下の実験を行いました。実験の参加者は、実験を開始する1週間以上前から睡眠時間帯を調整した後、北海道大学教育学研究院内で明るさを調整可能な実験室内に来室しました。実験当日は、午後8時から午前1時まで異なる三つの光環境下で過ごす実験を1週間以上の間隔をあけて実施しました。実験では、午後8時から午前1時まで滞在し、メラトニンの濃度を測定するため唾液を採取する実験に参加しました。

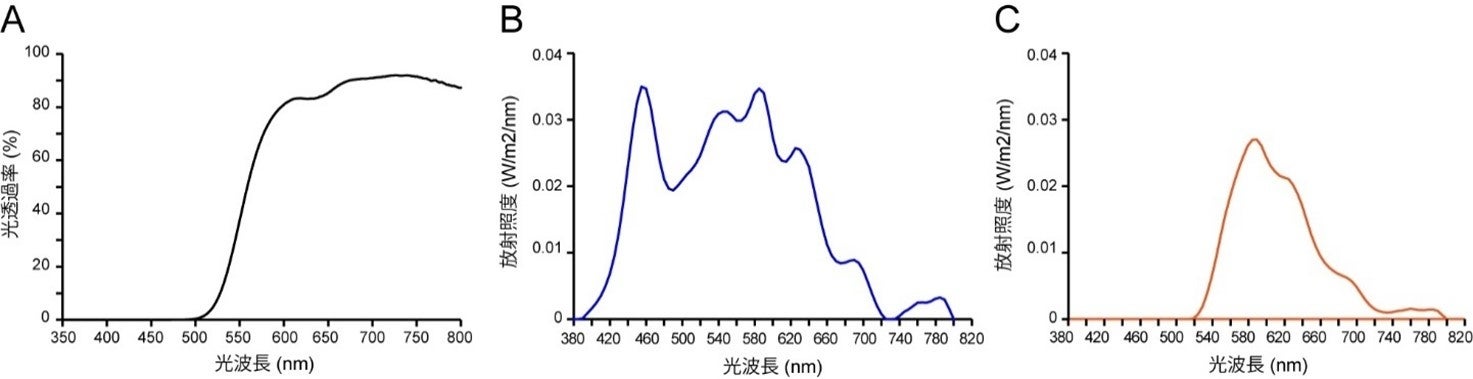

今回の実験では、実験室内の明るさを5ルクス以下に設定した低照度条件、白色LED(5,000K)を用いて約2,000ルクスに設定した高照度条件、そして、高照度条件下でブルーライトカットグラスを装着して過ごすブルーライトカット条件、三つの条件を設定しました。本研究で使用したブルーライトカットグラスは、オレンジ色で、500nm以下の波長の光を100%遮断し、51%の光透過率をもつレンズを使用しました(ブルーライトカットグラス装着後の光照度は、約1,000ルクス)(図1)。

メラトニン濃度を測定するための唾液採取は、午後8時から午後11時までは1時間間隔で、午後11時

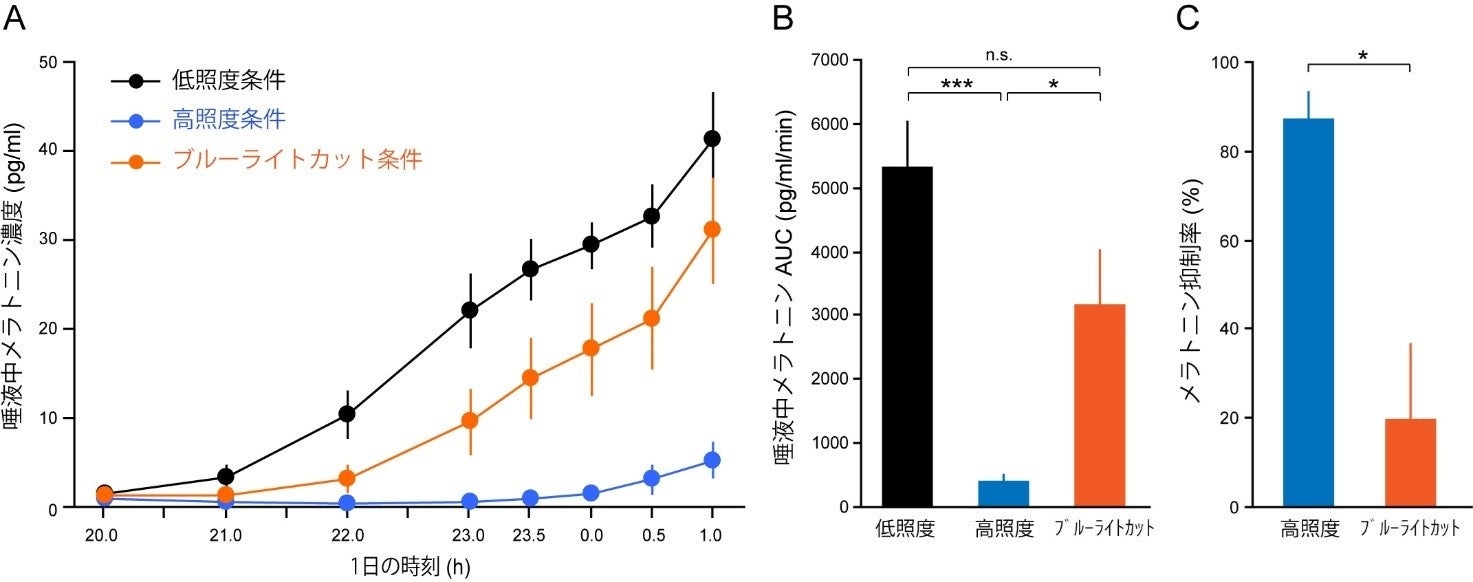

30分から午前1時までは30分間隔で実施しました。実験終了後、唾液中のメラトニン濃度を免疫学的測定法(Enzyme-linked immuno-sorbent assay: ELISA法)により定量しました。今回の研究では、実験中のメラトニン分泌量について、メラトニン分泌量の経時変化、メラトニン分泌総量の指標である濃度曲線下面積(Area under curve; AUC)、そして、高照度条件とブルーライトカット条件における実験終了時のメラトニン分泌量を低照度条件に対するパーセント値として表したメラトニン抑制率を算出しました。

【研究成果】

唾液中メラトニン濃度は、低照度条件下では午後9時頃から徐々に増加し、実験終了時刻となる午前1時に最高値を示す経時変化を示しましたが、高照度条件では低い分泌量となり光照射によるメラトニンの抑制がみられました。一方、ブルーライトカット条件では、高照度条件に比べ高い濃度で推移していました。そして、唾液中メラトニン濃度のAUCは、低照度条件とブルーライトカット条件は高照度条件と比較して統計学的有意に高い値を示しました。また、メラトニン抑制率は、高照度条件に比較して統計学的に有意に低い値を示しました。(図2)

【今後への期待】

今回の研究成果は、国内で市販されているブルーライトカットレンズを装着することにより、メラトニンが抑制されるような光環境であってもメラトニン分泌を妨げない効果をもつことを医学的な実験により確認することができました。今回の研究で使用した光照度(約2,000ルクス)は、一般的な明るい室内の照度(500~1,000ルクス程度)に比較して高い照度でした。今後、ブルーライトカットグラスを装着することで、長期間にわたって夜間にブルーライトを浴びることにより生じる、生物時計の乱れ、睡眠障害、高血圧や糖尿病といったメタボリック症候群等の様々な健康問題を予防・改善する手段となることが期待されます。

論文情報

論文名 Blue Light-Blocking Glasses Attenuate Light-Induced Melatonin Suppression in

Healthy Japanese Adults(夜間のブルーライトカットグラスの使用は光照射による

メラトニン分泌の抑制を緩和する)

著者名 小野寺宥磨1、久保田直子1、2(研究当時)、宮城 和3(研究当時)、松浦倫子4、

村松進弥5、加藤祐史5、山仲勇二郎4、6(1北海道大学大学院教育学院、2北海道科学

大学保健医療学部看護学科、3北海道大学教育学部、4北海道大学大学院教育学研究院、

5東海光学ホールディングス株式会社、6北海道大学脳科学研究教育センター)

雑誌名 Tohoku Journal of Experimental Medicine(英文総合医学雑誌)

DOI 10.1620/tjem.2025.J086

公表日 2025年7月3日(木)(オンライン公開)

【参考図】

今回の研究で使用したブルーライトカットグラスに搭載されているレンズの光透過率の概要(A)。高照度光条件で使用したLED照明(B)とブルーライトカットグラスを透過した光(C)の光学特性。

図B、C内のアスタリスク(*)は、2条件間の統計学的な有意差を示す(*P<0.05、***P<0.001)。

平均値±標準誤差。

【用語解説】

*1メラトニン … 松果体で産生され分泌されるホルモンのこと。夜間に分泌が高まるホルモンで睡眠ホルモンとも呼ばれる。メラトニンの分泌リズムは、生物時計中枢である視交叉上核により制御されるが、夜間の光照射により分泌が抑制される特徴をもつ。

*2 生物時計 … 24 時間周期の生体リズムを発振、制御する中枢機構のこと。ヒトを含め哺乳類では脳内視床下部視交叉上核に存在する。

*3 網膜神経節細胞(ipRGC) … 生物時計に光情報を伝達する神経路である網膜視床下部路を構成する内因性光感受性網膜神経節細胞 (intrinsically photosensitive retinal ganglion cell: ipRGC)のこと。

460-480nm付近の青白光であるブルーライトに強く反応する特徴をもつ。