“表皮タイトジャンクション”の健全化で不快感軽減へ

花王株式会社のプレスリリース

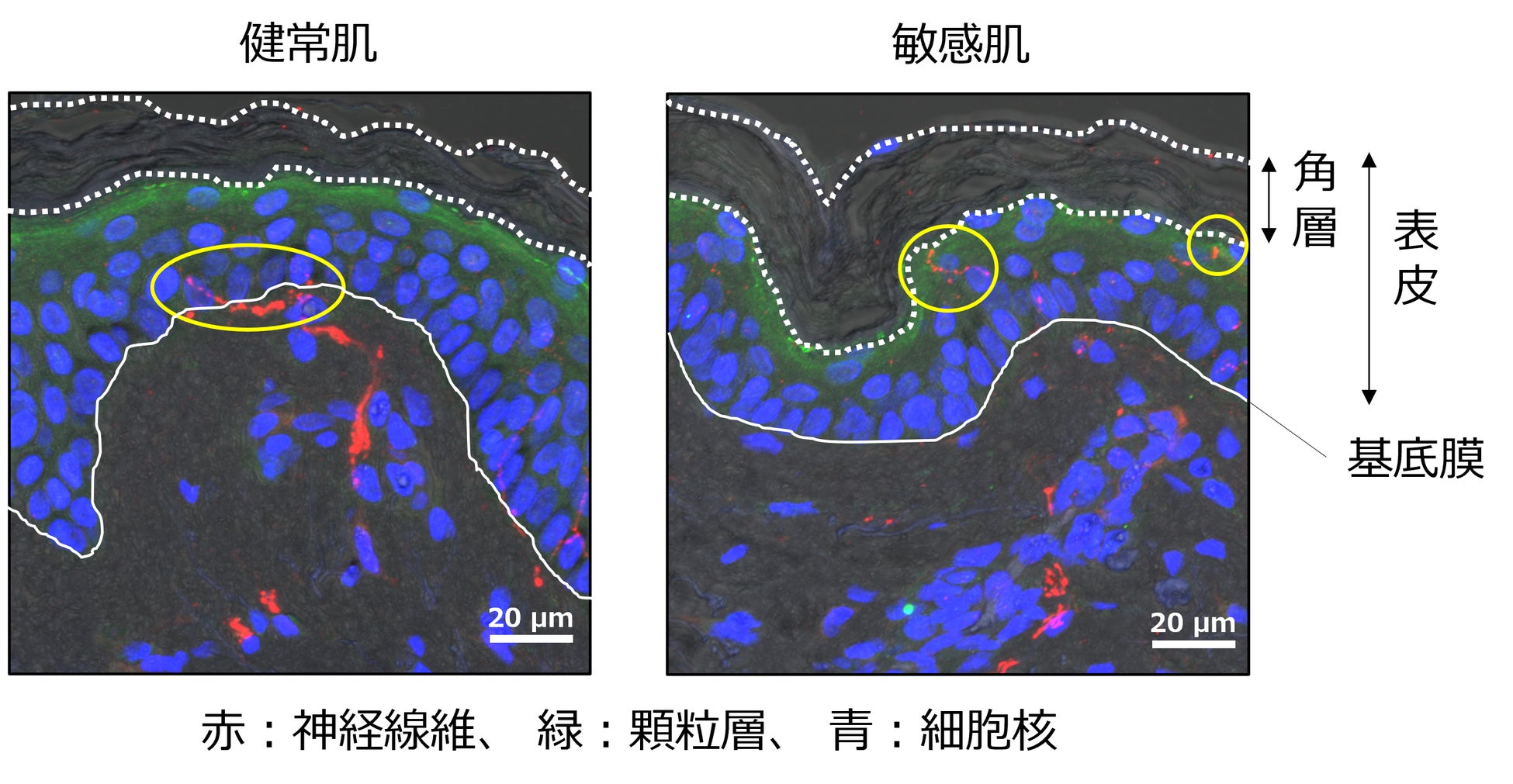

花王株式会社(社長・長谷部佳宏)スキンケア研究所は、京都大学大学院医学研究科皮膚科学教室の椛島健治教授の研究指導のもと、敏感肌の中でも不快感を生じやすい肌では、健常な肌に比べて角層深部まで伸長する神経線維の数が多いことを確認しました(図1)。その一因として、皮膚のバリア機能のひとつである“表皮タイトジャンクション”の機能低下が関与している可能性を見いだしました。

さらに、γ-アミノ-β-ヒドロキシ酪酸が表皮タイトジャンクションの機能を高めることを発見し、これを配合したプロトタイプ製剤を8週間連用することで、敏感肌特有のチクチク・ヒリヒリなどの不快感が軽減することを確認しました。

今回の研究成果は、第50回日本香粧品学会(2025年7月4~5日・東京都)にて発表し、会頭賞を受賞しました。

背景

敏感肌とは、通常では何ともない刺激に対しても、痛みやかゆみ、チクチク感などの不快な感覚が生じやすい刺激感受性が高い状態の肌です。花王では、皮膚疾患がないにもかかわらず、刺激感受性が高い肌について長年にわたり研究を続けてきました。敏感肌の要因としては、角層バリア機能の低下が知られており、花王はこれまでに角層の細胞間脂質の主要構成成分であるセラミドに注目し、その役割などを明らかにしてきました*1。

x一方で、神経活動の活性化も敏感肌の一因とされていますが、この領域での検討は十分に進んでおらず、不快な感覚が生じる詳しいしくみは明らかになっていませんでした。そこで今回花王は、表皮内の神経線維に焦点を当てて、新たな検討を行いました。

*1 2023年2月28日花王ニュースリリース

「皮膚バリア機能が低下傾向の敏感肌では、アトピー性皮膚炎の肌とセラミドプロファイルが類似していることを発見」

敏感肌では表皮内神経線維が角層深部まで伸長する数が増加

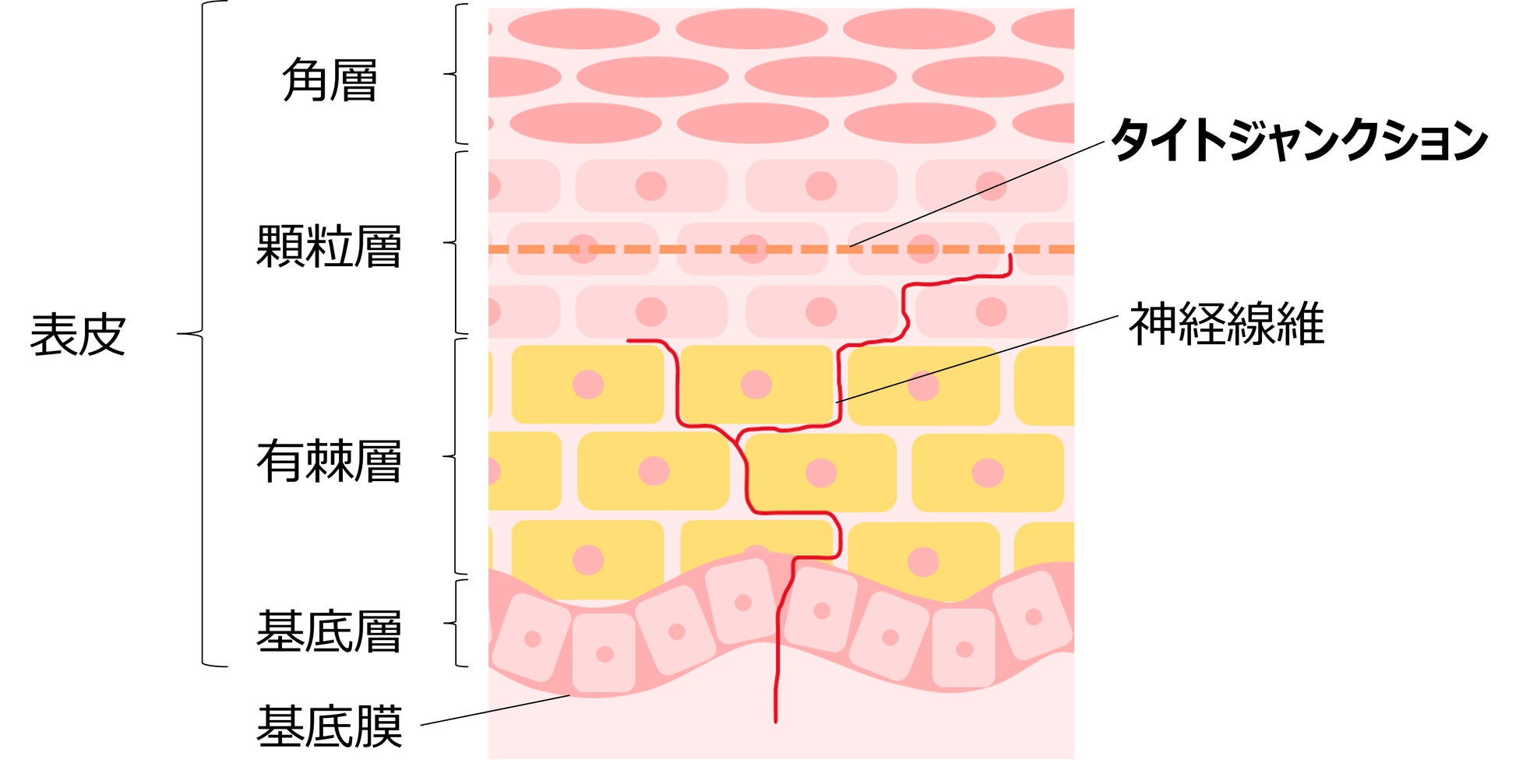

表皮の顆粒層には、タイトジャンクションと呼ばれる構造が存在し、隣り合う細胞同士を密着させて異物の侵入や水分などの蒸発を防ぐ機能を担っています。さらに、タイトジャンクションはその内側に神経線維を保持する役割も担っていますが(図2)、アトピー性皮膚炎では、タイトジャンクションが脆弱になっており、それを超えて神経線維が角層直下まで伸長することで、かゆみなどの不快感を引き起こす可能性が報告されています。

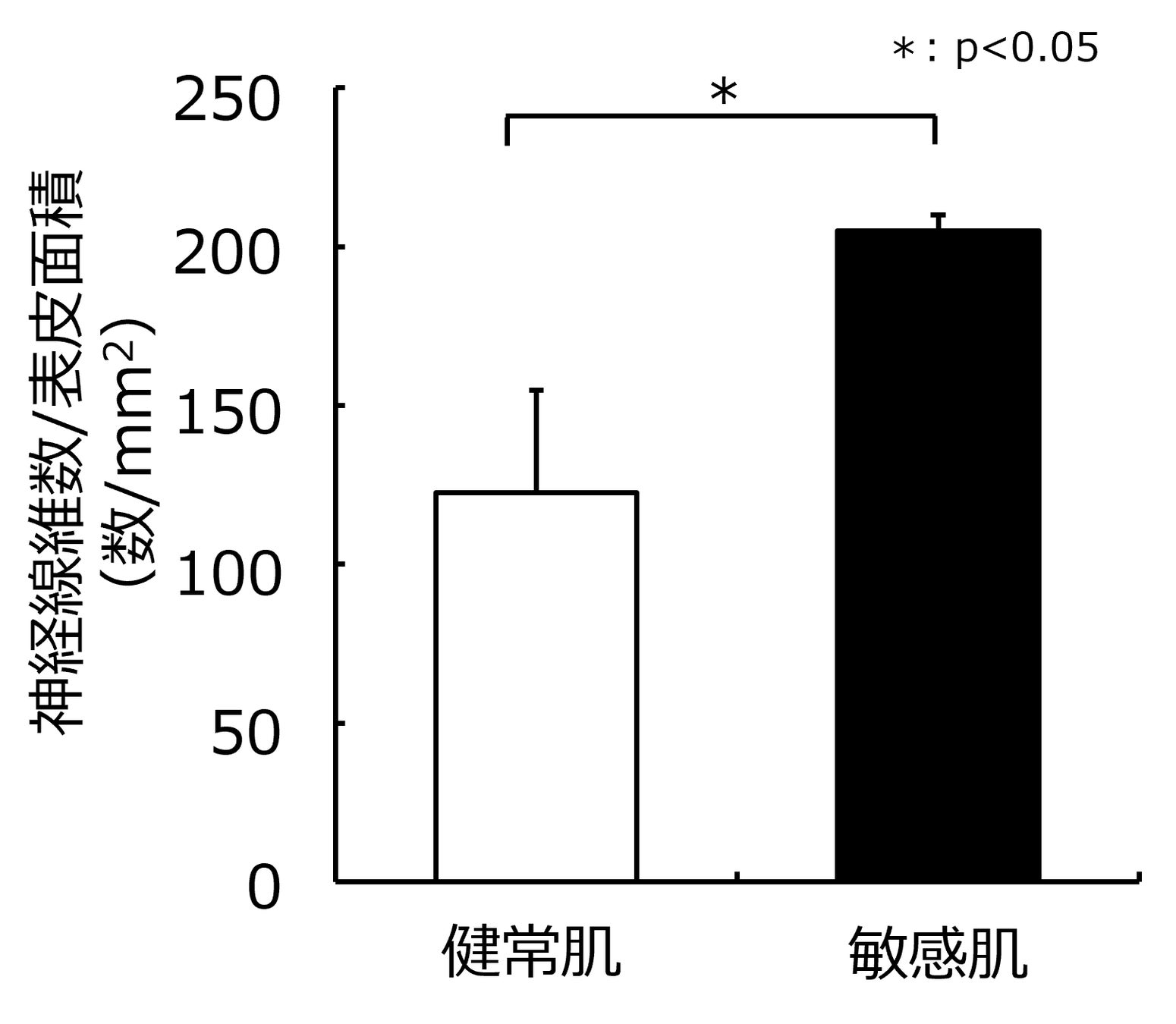

花王は、敏感肌に特徴的な知覚過敏と表皮内神経線維との関連を検討するため、20~50代の日本人女性を敏感肌群と健常肌群に分け*2、上腕内側の皮膚神経線維の分布を比較しました(図1)。通常、神経線維は表皮の基底層から顆粒層までに分布することが知られていますが、敏感肌では、角層深部まで伸長する神経線維の数が有意に多いことが確認できました(図3)。

*2 敏感肌群:刺激物質に対する感受性を示す乳酸刺激スコアが1.5以上(N=3)、

健常肌群:敏感肌意識がなくスコアが0(N=3)

敏感肌の皮膚組織では、表皮タイトジャンクションの構成分子であるクローディン3の遺伝子発現が低下

敏感肌で神経線維が角層深部へ伸長するメカニズムを検討するため、皮膚組織における遺伝子発現を網羅的に解析しました。その結果、健常肌群と比べて敏感肌群では、タイトジャンクションの構成分子のひとつとして知られるクローディン3の遺伝子発現量が有意に低下していることがわかりました。

そこで、クローディン3の低下が表皮タイトジャンクション機能に影響を与えるのかを明らかにするため、クローディン3の働きを遺伝子工学的手法により選択的に弱めた正常ヒト表皮角化細胞で、バリア機能の指標として知られる経上皮電気抵抗(TEER)値を評価しました。その結果、TEER値が有意に低下し、クローディン3がタイトジャンクション機能に寄与していることが示されました。

このことから、敏感肌ではクローディン3の発現抑制に伴って表皮タイトジャンクション機能が低下し、角層深部への神経線維の侵入が増加することで不快感が誘発されていると考えられます。

表皮タイトジャンクションの機能を高める素材の探索

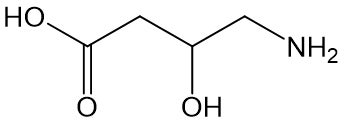

花王は、神経線維の過度な伸長を抑制することをめざして、タイトジャンクション機能を高める素材を探索しました。種々の素材を正常ヒト表皮角化細胞に添加して、クローディン3発現を比較した結果、アミノ酸の一種であるγ-アミノ-β-ヒドロキシ酪酸(図4)が、クローディン3の発現と、TEER値を濃度依存的に有意に増強することを見いだしました。

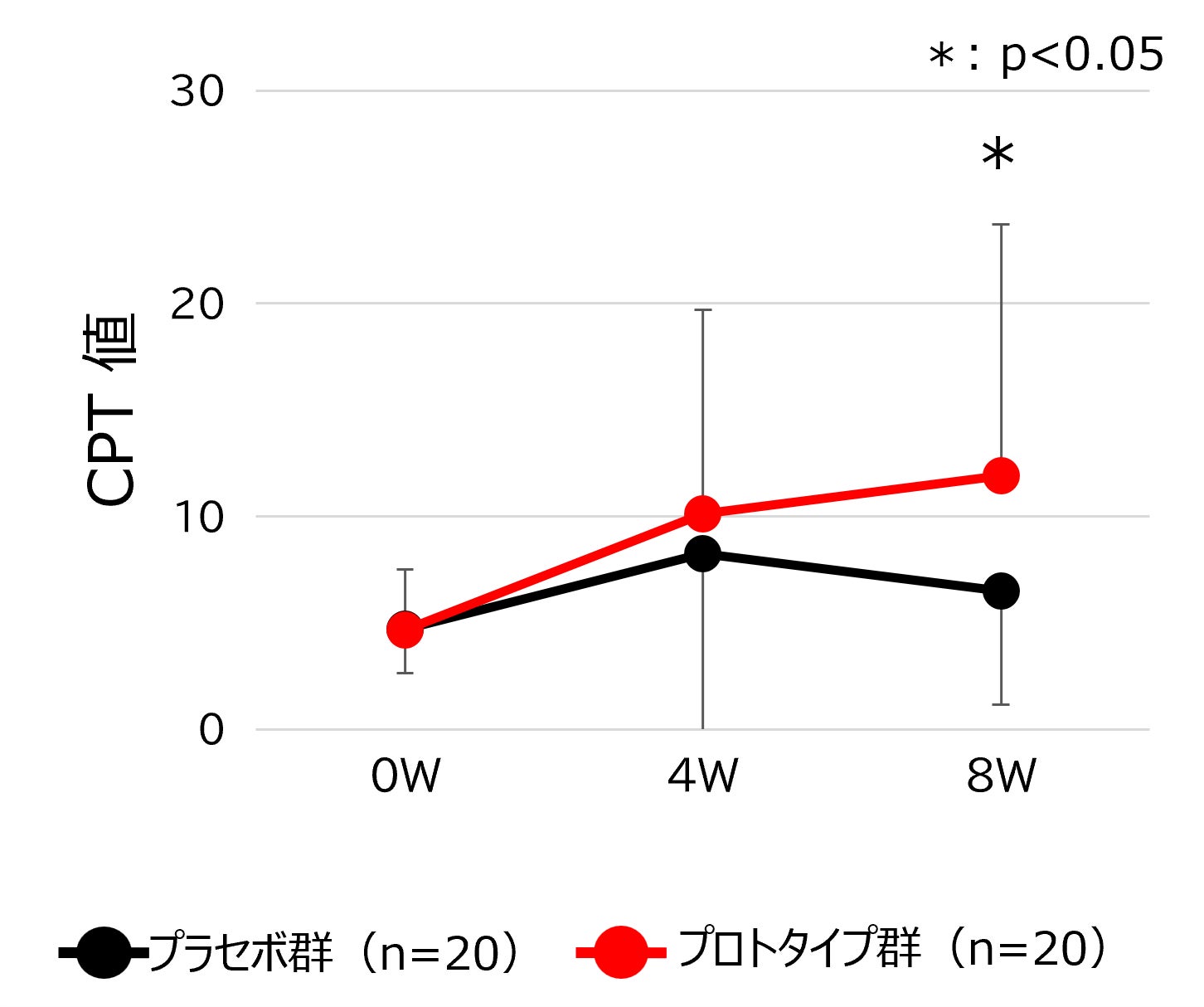

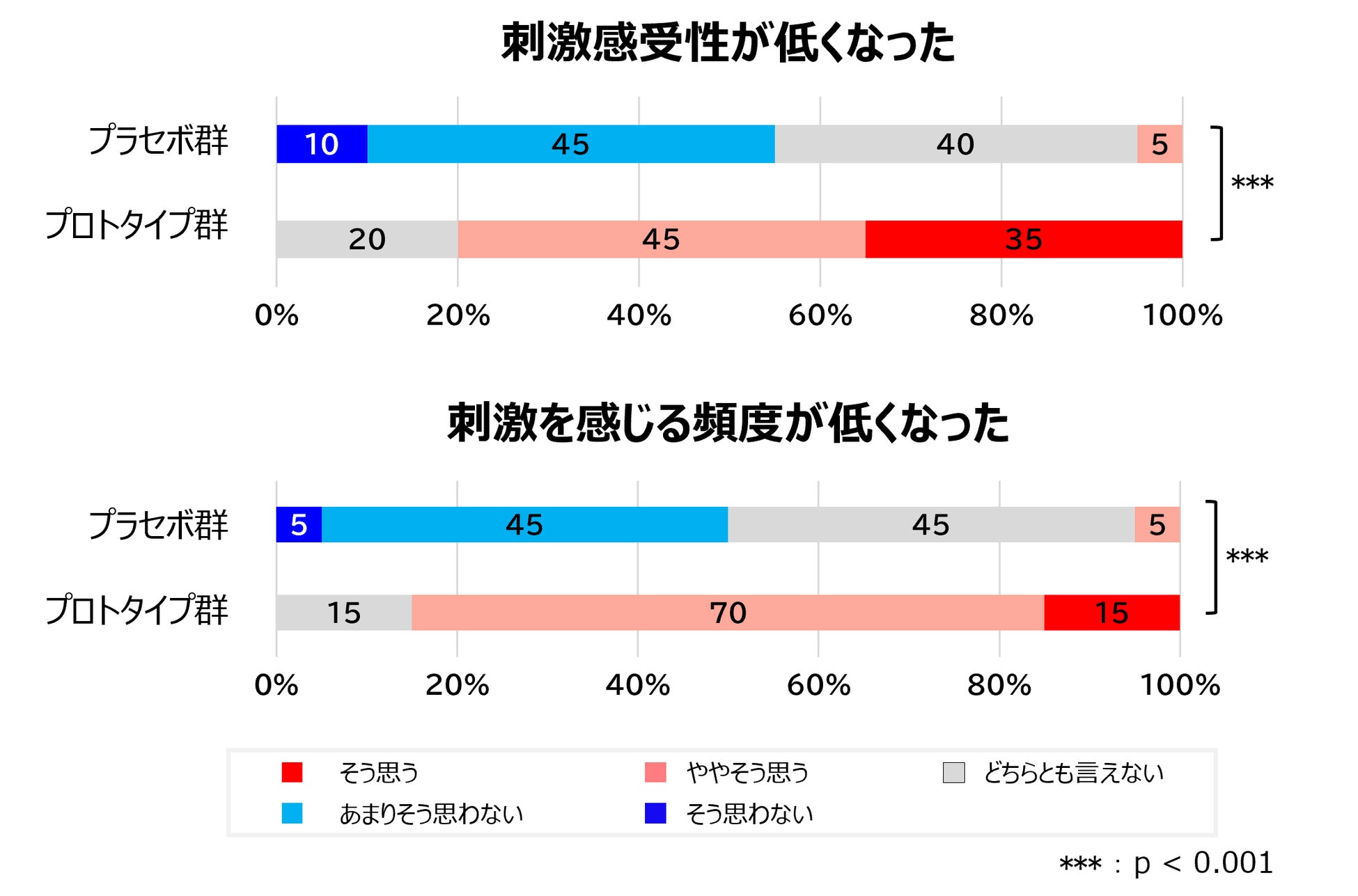

さらに、敏感肌意識があり、刺激感受性が高い20~40代の女性40名*3を対象に、γ-アミノ-β-ヒドロキシ酪酸を含むプロトタイプ製剤を8週間使用する群20名と、含まないプラセボ製剤を使用する群20名に分けて、連用試験を実施しました。その結果、プラセボ製剤と比較して、プロトタイプ製剤を連用した群では、連用8週間後に刺激を感じる最小の電気レベル(CPT値)が有意に高くなりました(図5)。また、試験終了後のアンケートでは、プラセボ製剤と比較してプロトタイプ製剤を連用した群では、日常生活におけるチクチク・ヒリヒリなどの不快感が軽減したと感じた人の割合が有意に高いという結果が得られました(図6)。

*3 ニューロメーターを用いた250Hzの電流刺激閾値(CPT値)が10以下(チクチク・ヒリヒリ感を特に感じやすい)方

まとめ

敏感肌では表皮内の神経線維の分布が変化していることを確認し、刺激を感じやすい一因として、角層深部への神経線維の伸長が関与している可能性を見いだしました。その背景には、クローディン3の発現低下により、角層より深部にある表皮タイトジャンクションのバリア機能の変化が影響していると考えます。

また、タイトジャンクション機能を高める素材を探索し、γ-アミノ-β-ヒドロキシ酪酸を含む製剤の連用により敏感肌特有のチクチク・ヒリヒリなどの不快感が軽減することを確認しました。

花王は今後も、皮膚の構造、機能に着目した研究を通じて、敏感肌の根本理解を進め、生活者のQOL向上を叶えるスキンケア技術の開発をめざします。