秋バテの症状と、予防のための栄養と生活習慣

大正製薬株式会社のプレスリリース

気温や湿度の変化が激しくなる秋口。猛暑を乗り越えたからだは、実は知らない間に疲労を起こしています。原因不明の倦怠感ややる気の低下、胃腸の不調を感じたら、もしかしたらそれは“秋バテ”かもしれません。

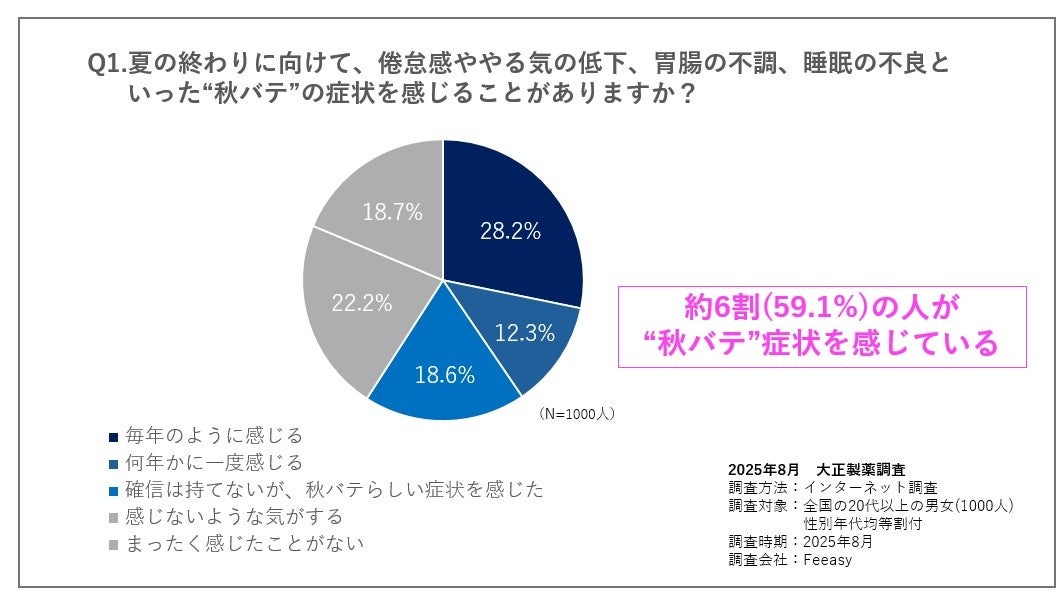

大正製薬が2025年8月に全国の20代以上の男女1000人を対象に行ったインターネット調査によると、約6割(59.1%)の人が、少なからず“秋バテ”の症状を感じていることがわかりました。

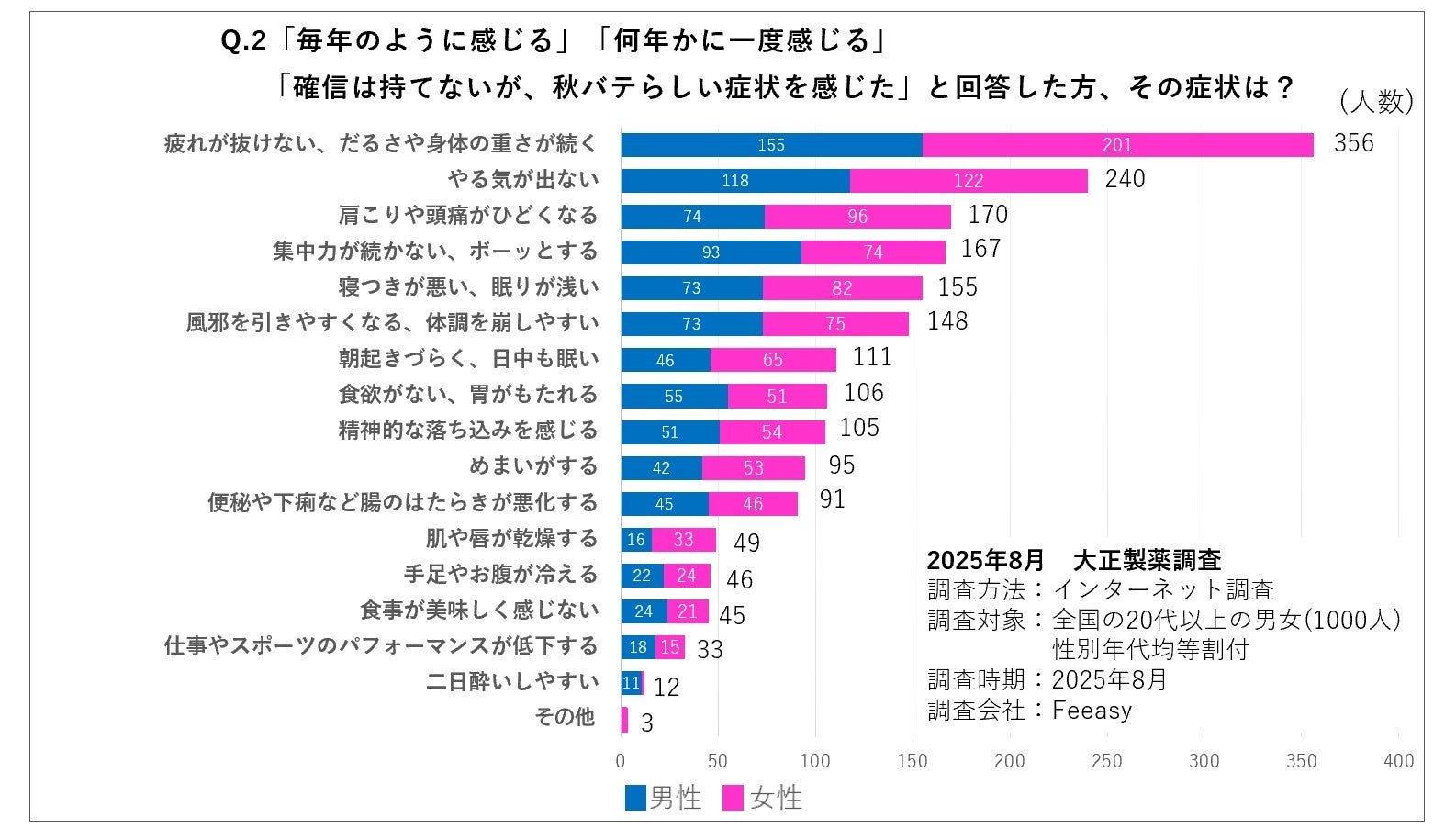

具体的な症状としては、多い順に「疲れが抜けない、だるさや身体の重さが続く(356人)」、「やる気が出ない(240人)」、「肩こりや頭痛がひどくなる(170人)」、「集中力が続かない、ボーッとする(167人)」、「寝つきが悪い、眠りが浅い(155人)」と続きました。

秋に向けて、万全な体調で生活を送るために、夏の終わりに気を付けられることはあるのでしょうか? 医師の谷口英喜先生に、夏の終わりに意識するべきことについて伺います。

【監修】済生会横浜市東部病院 患者支援センター長 医師 谷口英喜先生

麻酔・集中治療、経口補水療法、体液管理、臨床栄養、周術期体液・栄養管理のエキスパート。日本麻酔学会指導医、日本集中治療医学会専門医、日本救急医学会専門医。1991年、福島県立医科大学医学部卒業。学位論文は「経口補水療法を応用した術前体液管理に関する研究」。2025年6月20日には新著『「現代バテ」即効回復マニュアル』を発売(評言社)。その他、『熱中症からいのちを守る』(評言社)『いのちを守る水分補給~熱中症・脱水症はこうして防ぐ』(評言社)など著書多数。2023年から、医療従事者の生涯教育サイト『谷口ゼミ』(https://taniguchi-seminar.com/)を開塾。

秋バテとは?

朝晩の気温差が激しくなり、湿度や台風の発生で気圧の変化も大きくなる秋。この季節に起こる体調不良のひとつが“秋バテ”です。「疲れが抜けない」「食欲がない」「寝てもスッキリしない」「気分も晴れない」といった症状が続く方は、“秋バテ”のサインかもしれません。

そもそも「バテ」とは、体が何らかのストレスにさらされた結果、心身のエネルギーが不足し、回復が追いつかない状態を指します。これは病名ではなく、はっきりした原因が見つからないまま、倦怠感や食欲不振、睡眠の質の低下、精神的落ち込み、といった不調が続く“未病”のひとつとも言えます。

秋は特に、夏の間に消耗した体力が回復しきらないまま気温が下がり、寒暖差や日照時間の変化によって自律神経のバランスが乱れやすくなります。自律神経の乱れは、体温調節や内臓の働き、睡眠・ホルモン分泌などにも影響を及ぼし、疲労感や頭重感、気分の落ち込みといったさまざまな不調を引き起こします。

また、食欲の秋であるにもかかわらず夏の疲れが残る秋口は消化機能が低下しやすく、食欲不振や栄養吸収の効率低下にもつながります。その結果、ビタミンやミネラル、たんぱく質が不足し、エネルギー代謝がうまく回らなくなることで、さらに「疲れが取れない」状態が続いてしまうのです。

加えて、現代の生活環境では空調や照明の影響で季節感が薄れ、体が本来持っている「季節に順応する力」が働きにくくなっているとも言われています。こうした中で、秋の不調は単なる疲れや気のせいではなく、心身のバランスが崩れているサインと考え、適切にケアすることが大切です。

秋バテ対策に取り入れたい重要な栄養素

季節の変わり目に感じやすい“秋バテ”には、自律神経や代謝、血流の乱れが関係していると考えられています。なんとなく続く疲れや不調には、栄養の力でしっかりと立て直しを。秋バテ対策に特におすすめの栄養素と、それら含む食材をご紹介します。

●自律神経と代謝を整える、疲労回復の味方、アミノ酸の一種である『タウリン』

タウリンは、体内のさまざまな代謝を助け、自律神経のバランスを保つ働きがあります。肝臓や心臓の機能もサポートし、全身の“回復力”を底上げする成分です。疲れが取れない、眠りが浅い…そんな時のコンディションづくりにぴったりです。

イカ、タコ、ホタテ、アサリ、サザエ、しじみ、カツオ、ブリなどの魚介類に豊富に含まれます。また、タウリンは水溶性なので、お味噌汁やスープなどで日常的に魚介類を取り入れるのが、水分・塩分摂取の観点でも非常におすすめです。

●血中の酸素運搬に重要な鉄分(特に動物性のヘム鉄)

鉄分は、全身に酸素を運ぶ赤血球の材料として不可欠。鉄が不足すると、倦怠感や立ちくらみ、冷え、集中力の低下、さらには気分の落ち込みにもつながります。内臓などが疲労を回復して元気に働くためには、酸素がたくさん使われますので、夏の疲労を引きずっている秋は、特に鉄の消耗に要注意。鉄には動物性食品に含まれている「ヘム鉄」と植物性食品に含まれる「非ヘム鉄」がありますが、体に吸収されやすく効率よく鉄分を補えるのはヘム鉄です。

レバー(鶏・豚)、赤身の牛肉、カツオ、マグロ、あさり、しじみ、卵黄などに豊富です。

●脳と心を守る、秋のメンタルケア栄養素、オメガ3脂肪酸(EPA・DHA)

オメガ3脂肪酸は、青魚に豊富に含まれる必須脂肪酸。細胞の炎症を抑え、血流を改善し、脳と神経の働きを助けることで、自律神経の乱れや気分の落ち込みを和らげます。季節性の気分不調や睡眠リズムの乱れにも心強い味方です。サバ、イワシ、サンマ、アジ、マグロ、鮭、亜麻仁油、チアシード、エゴマ油などに含まれます。

38〜40度のぬるめ入浴で自律神経の切り替えを

寝つきが悪い、眠りが浅い といった不調は、秋バテの代表的なサインのひとつです。就寝1〜2時間前に体温より少し高い温度38〜40度のぬるめのお湯に浸かることで、日中優位になっていた交感神経の緊張が緩み、副交感神経が穏やかに働き始めます。自律神経の切り替えがスムーズになることで、心身が深い休息状態に入りやすくなります。入浴2時間後が、深部体温が適度に下がり、入眠がスムーズになるとも言われています。

軽い運動で、“血流と自律神経”を活性化

長時間同じ姿勢が続くと筋肉のポンプ機能が低下し、全身の血流が滞ります。特に、第2の心臓と言われているふくらはぎには、汚れた血液が貯まりやすくなります。これが慢性的な疲れや自律神経の乱れを引き起こし、“秋バテ”の原因になることも。1日10分程度の軽いウォーキングやストレッチを習慣化するだけでも、体と心の巡りは大きく変わります。

起床後すぐに太陽光を浴びて、体内リズムを整える

秋は日照時間の減少により、体内時計が乱れやすくなる季節です。朝起きたらすぐにカーテンを開けて光を取り入れることで、睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌が抑制され、幸せホルモンであるセロトニンが分泌され交感神経のスイッチが自然と入ります。朝からしっかり活動モードに切り替えることで、秋特有のだるさや疲労感を軽減することができます。

気温差もコントロールを。現代人特有の“オフィスバテ”・“エアコンバテ”にも注意

秋バテに加えて、現代人特有の“オフィスバテ”にも注意が必要です。長時間のデスクワークや冷暖房の効いた環境に長時間身を置くことで、体の代謝や血流が滞り、疲れやすくなる傾向があります。

特に「エアコンの冷風を浴び続けている」「足元が冷える」「頭痛や肩こりが取れない」などの症状がある場合は、自律神経が過度に反応している可能性も。快適な空調環境のはずが、実は“慢性的な疲れ”の温床になっているかもしれません。強い冷房は、自律神経の乱れを招き、だるさや不調の原因になります。特にお腹や足元の冷えは、内臓の働きにも影響するため注意が必要です。腹巻きやストールなどで体を冷やさない工夫を日常に取り入れましょう。

スマホやPCから距離をとり、脳の“情報疲労”を癒す時間をつくる

画面から絶えず情報を受け取っている状態が続くと、脳は緊張し続け、休息モードに切り替わりにくくなります。こうした“情報疲れ”は、眠りの質の低下や慢性的なだるさにも直結し秋バテをおこします。1日30分でも意識的に画面を見ない時間をつくることが、秋バテを防ぐ回復の一歩です。

食事で栄養を上手に取り入れたり、生活習慣をほんの少し意識したりすることで、秋バテは予防・改善ができます。

“なんとなく続く不調”をそのままにせず、今の季節に合ったコンディションづくりを心がけてみてください。