日本スポーツ協会公認ドクター監修の安全プロトコルを全店導入。初心者・産後・シニアまで“無理しない運動”を標準化、全国展開フェーズへ。

株式会社RIPPLEのプレスリリース

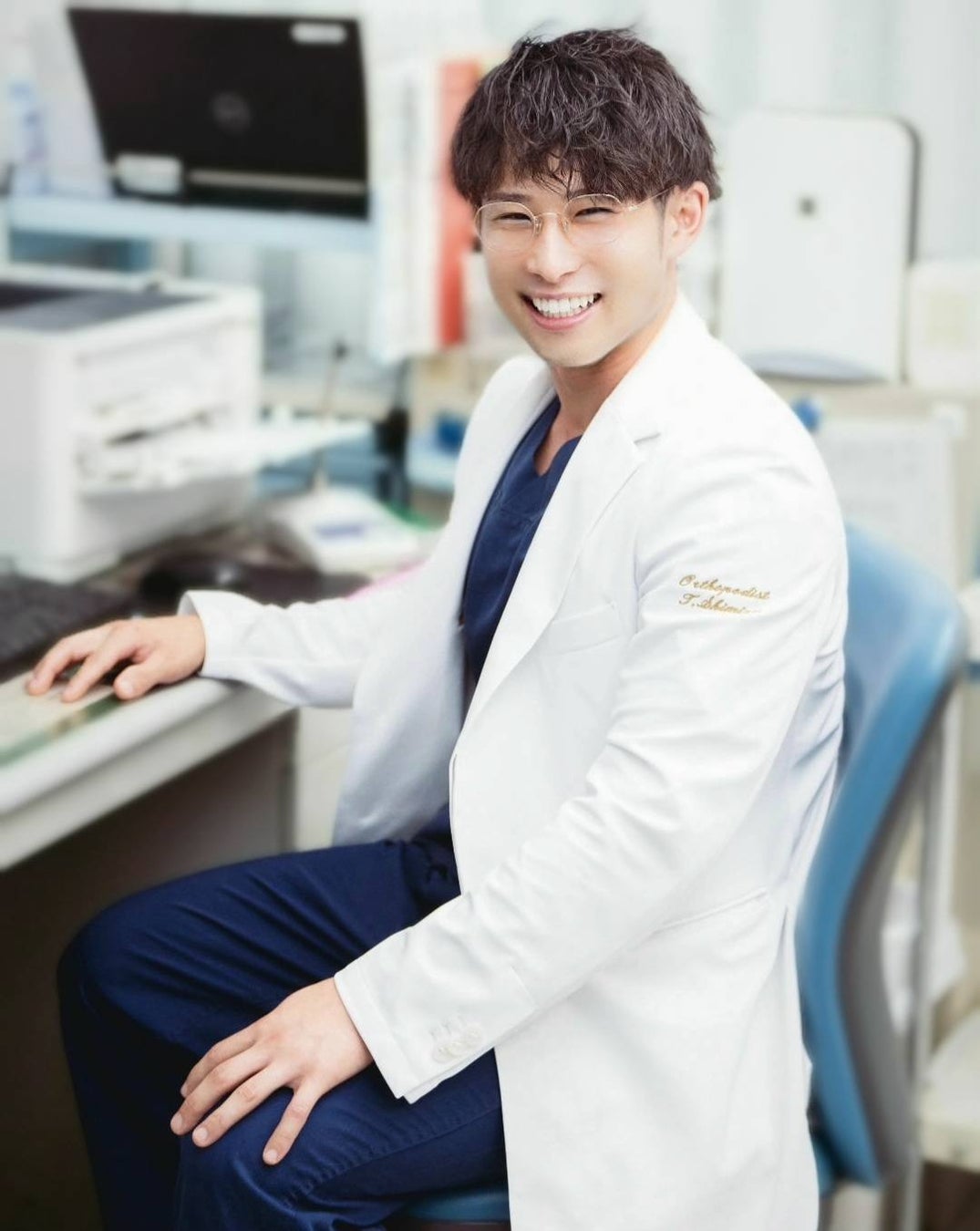

パーソナルトレーニングジム「STREAM」(株式会社RIPPLE 本社:東京都町田市、代表取締役:吉川大空)は、日本スポーツ協会公認スポーツドクターで整形外科専門医の清水健史氏を顧問医師として迎え、「顧問医師監修の健康アドバイス体制」を全店舗に導入しました。

これにより、医学的知見を踏まえた助言・情報提供の枠組みを整え、安心してトレーニングに取り組める環境づくりを進めます。

【導入の背景】パーソナルトレーニングでの事故・健康被害が増えている

近年、パーソナルトレーニングに伴う事故・健康被害は増加傾向にあります。国民生活センターは、2017〜2021年度に危害相談105件(うち約4人に1人が治療1か月以上)と注意喚起を公表。それを受けて消費者庁・消費者安全調査委員会も調査に乗り出し、2024年の経過報告では、2018〜2023年の6年間で事故情報505件、うちパーソナルトレーニング関連は209件と報告されています。(※1)

なぜ事故・ケガが多いのか(当社見解)

(1)トレーナー:結果志向の過度な追い込み

体重減少や数値改善といった成果を急ぐあまり、個々の状況に合わない負荷やメニューが設定されている。

(2)トレーナー:“漸進的過負荷”のグレーゾーン

トレーニングは「安全限界」ギリギリまで追い込みをかけることで、効率的に筋肉を鍛えていくが、なかには医療的判断が必要な場面もあり、そこを見誤れば事故につながる場合がある。

(3)顧客:痛みや不安をこらえる

違和感や不安を言い出せず、限界まで我慢してしまう人も。結果として初期サインの見逃しが起きる。(4)企業:小規模運営ゆえの標準化課題

業界は個店運営が多く、教育・エスカレーションや医療側への橋渡しの手順などの安全基準について、企業ごとに差が出やすい。

人によって限界は異なる

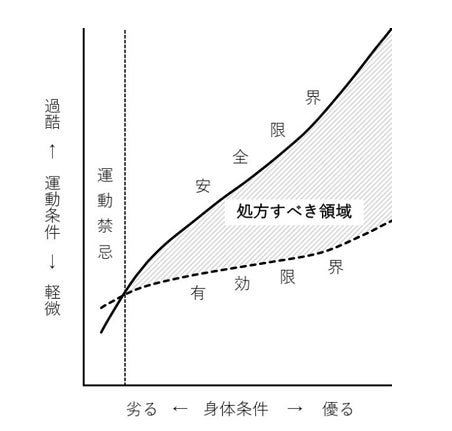

運動を安全に効果的に行うためには「安全限界」から「有効限界」の範囲内の運動強度でトレーニングを行うことが重要。

高齢者や有疾患者、運動不足の方は、このグラフの「処方すべき領域」が狭くなっているため、 その見極めを誤ると事故を起こしやすくなる。

なぜ今、医師の参画が必要なのか

1 安全配慮の“標準化”が急務

パーソナルトレーニングに関する危害相談・事故情報が多数報告され(※1, ※2)、安全対策の実装が業界課題となっています。場当たり的な対応ではなく、医師監修のもとで相談・説明・受診推奨のフローを標準化することが求められています。

2 利用者層の多様化とニーズの高まり

初心者や既往歴を持つ方の利用も増え、漸進的過負荷(追い込み)とリスク回避のバランスがより繊細に。疼痛や既往に関するグレーゾーンは医療の判断が必要となる場面もあり、顧問医師の知見を体制に組み込む意義が高まっています。

3 “言い出しにくさ”への構造的対策

「我慢=努力」と捉えがちな風土では、違和感・不安の初期サインが埋もれがち。医師が関与する相談体制と受診目安を可視化することで、早期申告→早期対応の循環を作ることが求められています。

新体制の概要(今回の導入で何が変わるか)

STREAM新体制では、顧問医師(日本スポーツ協会公認スポーツドクター/整形外科専門医・清水健史)の医学的知見を取り入れることで、スタッフが利用者に対して健康アドバイスを行える仕組みを構築しました。さらに、スタッフ教育にも医師が関わることで、「安心」「安全」「効果的」なトレーニングを推進します。

※本体制は診断・処方・治療等の医療行為を行うものではありません(必要時は受診を推奨)。

<提供できるサービス>

・医学的裏付けに基づいた安全性の高いトレーニング

・一人ひとりの身体状態に寄り添った個別最適アドバイス

・ケガ予防と成果を両立させる効果的なプログラム設計

STREAMオーナー吉川 大空 コメント:

「目的はさまざまでも、目指すのは健康的な人生です。成果だけを急がず“安心して続けられること”を最優先に、違和感を伝えやすい場と早めの相談導線を整えました。店舗間のばらつきを減らし、共通ルールで安全配慮を底上げします」

STREAM顧問医師・清水健史 医師コメント:

「お客様の身体の不安や悩みを医療の視点からサポートできることで、より安心してトレーニングに臨める環境が整いました。スポーツ医学とフィットネスを融合させた新しい取り組みを広げていきたいと思います」

清水健史氏プロフィール

元 相模台病院 腎センター所長/腎臓内科部長

1996年に医学部を卒業後、腎臓内科領域に従事。日本内科学会認定内科医として、長年にわたり慢性腎臓病(CKD)、高血圧、血尿・蛋白尿などの診断と治療に取り組む。

現在は相模台病院にて腎センターを統括し、腎疾患の早期発見から透析治療まで幅広い診療を担当。必要に応じて北里大学病院腎臓内科とも連携し、高度な検査・治療体制を整備している。

また、透析医療や慢性腎臓病に関する学会発表・症例報告を多数行い、学術面でも積極的に活動。地域住民に向けた腎臓病予防や生活習慣改善の啓発にも力を入れ、「腎臓病の早期発見と予防が健康寿命を延ばす」という理念のもと、診療・教育・啓発の三位一体で医療に貢献している。

現在は、スポーツ医師として活動中。

~STREAMは、医学とトレーニングを融合させ、

お客様一人ひとりの健康と理想の身体づくりをサポートします~

参考データ

※1 独立行政法人 国民生活センター(2022年4月21日)

「パーソナル筋力トレーニング」でのけがや体調不良に注意!

— 2017〜2021年度の危害相談105件、約1/4は治療1か月以上

https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20220421_1.pdf

※2 消費者庁 消費者安全調査委員会(2024年4月25日 経過報告)

「スポーツジム等におけるパーソナルトレーニングによる事故及び健康被害」

— 2018〜2023年の事故情報505件(うちパーソナル関連209件)

https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_024/assets/csic_cms201_240425_04.pdf