隈研吾氏が手掛けた瞑想XR「Zenbu Koko」全貌やインドでの新プロジェクトも発表

All Here SAのプレスリリース

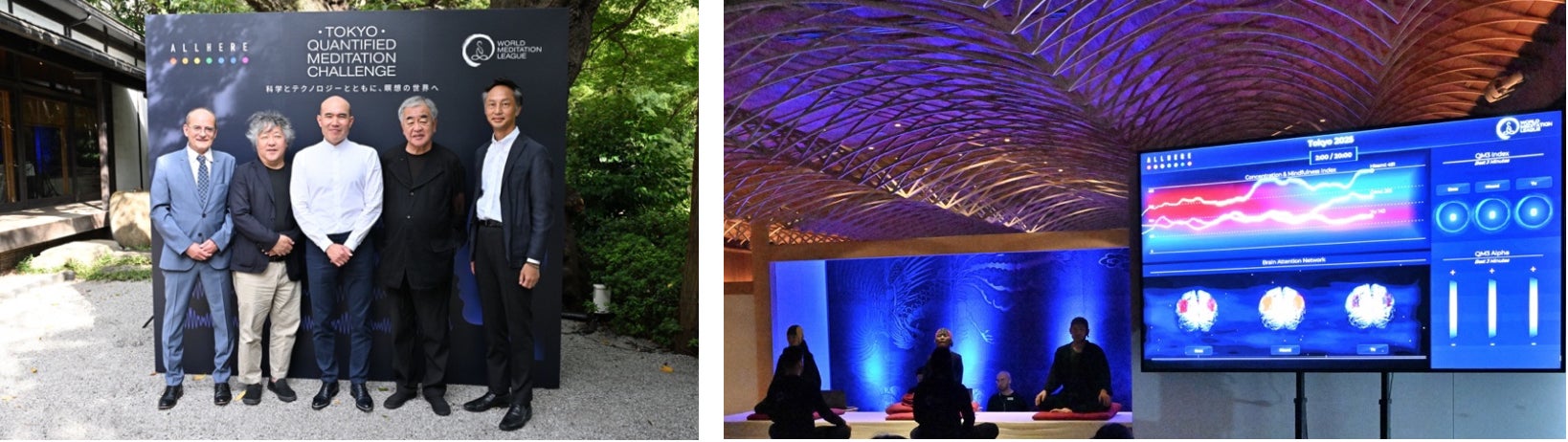

スイス・ジュネーブを拠点に瞑想科学を推進する All Here(オールヒア) と、瞑想を競技化する国際組織 World Meditation League(ワールドメディテーションリーグ) は、2025年10月2日(木)、東京都港区・八芳園 白鳳館にて「瞑想の数値化チャレンジ 東京大会」を初開催しました。本大会では、瞑想を従来の精神修養から一歩進め、科学的に測定し「観る」「競う」文化へと進化させる新たな試みが披露されました。

テクノロジー×建築×自然──隈研吾氏が手掛ける没入型瞑想XR「Zenbu Koko」の全貌を披露

3.5億人が実践する瞑想、インドでの新プロジェクトも始動

オープニングでは、世界的建築家の 隈研吾氏 が登壇し、没入型瞑想XRプラットフォーム「Zenbu Koko(ぜんぶここ)」を紹介。「以前より、建築的な環境と自然をシームレスに繋げたいと感じていた。エルキン氏も同様の考えを持っていること、その考えに触れて感銘を受けたことが、瞑想XRプラットフォーム「Zenbu Koko」の制作に関わるきっかけとなった。今回、初めてXRを手がけ、人・自然・技術を結合し、柔らかい空間を、そして人間らしい内面的な世界に入り込める世界観を作り上げたく、木を利用してカプセルを制作した。ビジュアルだけではなく、“五感を通じて空間を感じる”ことができる特別な空間だ。粒子をテーマとし、粒子が浮遊している中で、意識を解放できる空間になっている。足元にある石に足を置くことで、振動や温度も伝わるようになっており、五感すべてで瞑想空間に入り込むことができる。Zenbu Kokoでは、自分の意識を外に置き、外から自分を見ることができる新鮮な体験ができる点が、非常に新しいと感じている。また現在インドでは、2028年の完成を目指してメディテーション施設「Sarvatr」を建築中だ。インドの建築を手がけるのは初めてで、現地の材料を使って、現地の自然に溶け込むようにデザインを進めている。」と語り、会場を魅了しました。

続いて、All Here創設者 エルキン・ベック氏が登壇し、瞑想を科学とテクノロジーで可視化する国際的な取り組みについて説明。「瞑想をより深めるには、科学とテクノロジーの力が不可欠である。近代科学で徹底的に研究されたことにより、数ミリ秒の動きを測定し、瞑想者の動きが分かるようになった。速いスピードで動く現代は情報が溢れており、人々の関心が細分化されている。自動化やAIが発展する中、人の心も様々な思考に細分化される。そんな現代で、瞑想を通して集中の実践を行うことで、干渉のない意識の流れを保ち、安定した心の静寂に至ることができる。瞑想は紀元前500年にはじまっており、2025年には3.5億人が瞑想を実践している。瞑想は現代の社会課題に対して貢献できると感じている。」と述べました。

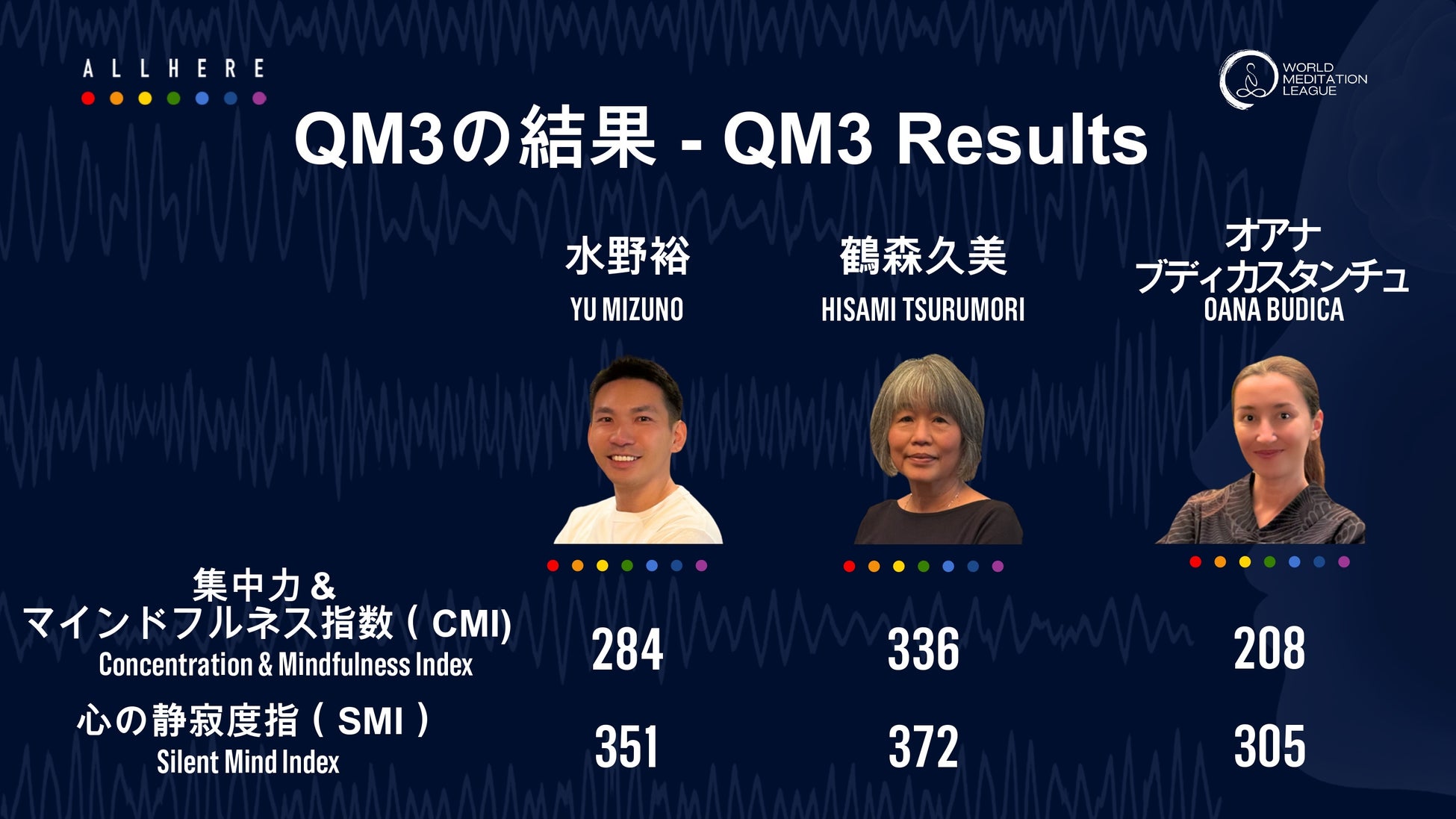

「瞑想の数値化チャレンジ 東京大会」を開催!最高得点はトップメディテーター 鶴森久美氏の372点

日本初開催となる「瞑想の数値化チャレンジ 東京大会」は、僧侶・黒田鈴尊氏による尺八演奏で幕を開け、会場は一気に落ち着いた静謐な空気に包まれました。続いて、世界トップクラスの瞑想実践者3名がステージに登場し、20分間の瞑想に挑戦。競技中は、スポーツコメンテーターのロブ・ウォーカー氏と、All Here チーフ・ニューロサイエンティフィック・ディレクターのクリストフ・ミシェル氏が脳波の変化を解説し、静けさの中にもスポーツ観戦さながらの臨場感を生み出しました。

競技では、脳波測定(EEG)と独自のQM3™フォーマットを活用し、集中力や瞑想の深さをリアルタイムで数値化。そのデータは会場のスクリーンに映し出されました。さらに、瞑想中に最も集中度が高かった3分間の数値が記録され、観客は「心の静寂」を可視化する全く新しい体験に息をのみました。

結果発表では、参加した3名が順番に登壇し、それぞれの瞑想に関する経験や経歴について語りました。挑戦者のオアナ・ブディガスタンチュ氏は「他の方と一緒に瞑想をし、観客の方に見られるという、いつもと違う環境だという心づもりで参加しました。瞑想中は落ち着いてとても楽しめました。それが何よりです。」と答えました。同じく挑戦者の水野裕氏は、一番印象が残った場面は?という質問に対し「普通に瞑想をするだけだと、無言で面白くないのではないかと思っていたが、瞑想終了後に観客の皆さんが拍手をしてくれてとても感動した。やってよかった。1人で瞑想をする時よりも鼓動が早かったが、時間が経つにつれ、この場所にいることを実感でき安らかな感情になった。」と語りました。

最後に、今回最高得点の372点を記録し、本大会のトップメディテーターに輝いた鶴森久美氏は、今回の新たなチャレンジに対して「自身の病気をきっかけに瞑想をはじめ、以来日々瞑想を実践している。前日のリハーサルは緊張して思うように実践できなかったが、本番はいつもの練習と変わらない状態でできた。」と振り返りました。また、瞑想により少しずつ体調が回復した経験から「仕事でストレスを感じている方にも、瞑想を通じて心の安らぎを見つけてほしい」と語り、その瞑想の効果を来場者に伝えました。

脳科学者 茂木健一郎氏が語る、瞑想の数値化で見つかる生きがいとは

競技の後、ベストセラー『生きがい』の著者である脳科学者・茂木健一郎氏が「瞑想の数値化で見つける生きがい」と題して講演し、「伝統的な瞑想と最新テクノロジーを融合させて数値化することで、新たな可能性が広がる。情報過多の時代、特に生成AIが膨大なデータを生み出す現代において、人間がすべてを消化することはできない。だからこそ、自分の内なる宇宙に立ち返ることが重要であり、生きがいを取り戻すためにも、テクノロジーを活用した瞑想が役立つ。」と強調しました。

また、All Here & WMLによる「瞑想都市構想」に関する講演では、鎌倉マインドフルネス・ラボ代表取締役の宍戸幹央氏が「AIが進化する現代だからこそ、人間の内にある感性がますます重要になっていく。そのため、人間の内面を深める手段としての瞑想は今後も非常に大きな意味を持つ。」と語り、未来へのビジョンを提示しました。また、鎌倉で活動をする理由について「テクノロジーの会社に勤めたり、教育の世界に身を投じたりしながら、さまざまな経験をしてきた。2012年から鎌倉という地を拠点に、これからの時代に必要な学びの場を作ってきた。鎌倉は瞑想につながる禅仏教が日本で始まった場所とも言われており、人が生きがいを考えるときに内側の精神に向き合い始めたのは鎌倉ともされている。そんな鎌倉には、瞑想につながっている禅の文化があると感じて、この地で活動を続けている。」と述べました。

10月4日(土)・5日(日)に東京・瞑想の数値化セッションを開催

今回の挑戦は、瞑想を社会的に認知された競技へと進化させる第一歩となりました。続くプログラムとして、10月4日(土)・5日(日)には、一般参加者が脳波(EEG)測定を通じて自身の瞑想の可視化体験できる「東京・瞑想の数値化セッション」を開催します。

瞑想はいま、科学・文化・建築・芸術を横断しながら、社会を豊かにする新しい競技として進化を始めています。

会場では、来場者と登壇者が活発に意見を交わし、瞑想を新たな「マインドスポーツ」として広げていく期待が高まりました。瞑想は個人の内面を深める営みから、社会をつなぐ新たな文化・競技へと歩みを進めていきます。是非今後の動向にもご注目ください。

●開催概要

名称: 瞑想の数値化チャレンジ 東京大会

開催日:2025年10月2日(木)

場所:八芳園・白鳳館(東京都港区白金台1-1-1)

主催:World Meditation League(ワールドメディテーションリーグ)・All Here(オールヒア)

概要:瞑想中の心の状態をリアルタイムで可視化し、いかに深い静けさと集中状態を維持できるかを競う瞑想競技イベント

公式サイトURL:https://www.wml.org/home-jpn

●登壇者紹介

建築家・学者

隈 研吾(Kengo Kuma)

国際的に高く評価される建築家であり、自然素材や地域素材を活かして建築と周囲環境を融合させる先駆者。TIME誌は彼を2021年の「世界で最も影響力のある100人」に選出。現代建築において広く彼の思想とデザインの痕跡が見られる。実務建築家としての活動と学者としての活動を並行して行い、独自の視点と専門性を提供。東京で建築学の正式な教育を修了後、ニューヨークのコロンビア大学にて2年間客員研究員として研鑽を積み、慶應義塾大学にて博士号を取得。

脳科学者

茂木健一郎 (Ken Mogi)

国際的に高く評価される脳科学者であり、意識研究や人工知能、創造性の分野における先駆者。東京大学で博士号(理学)を取得後、理化学研究所や英国ケンブリッジ大学などで研究職を歴任。現在はソニーコンピュータサイエンス研究所シニアリサーチャー、東京大学特任教授を務める。科学コミュニケーションや教育にも積極的に取り組み、屋久島おおぞら高校の校長として新たな学びの形を探求している。

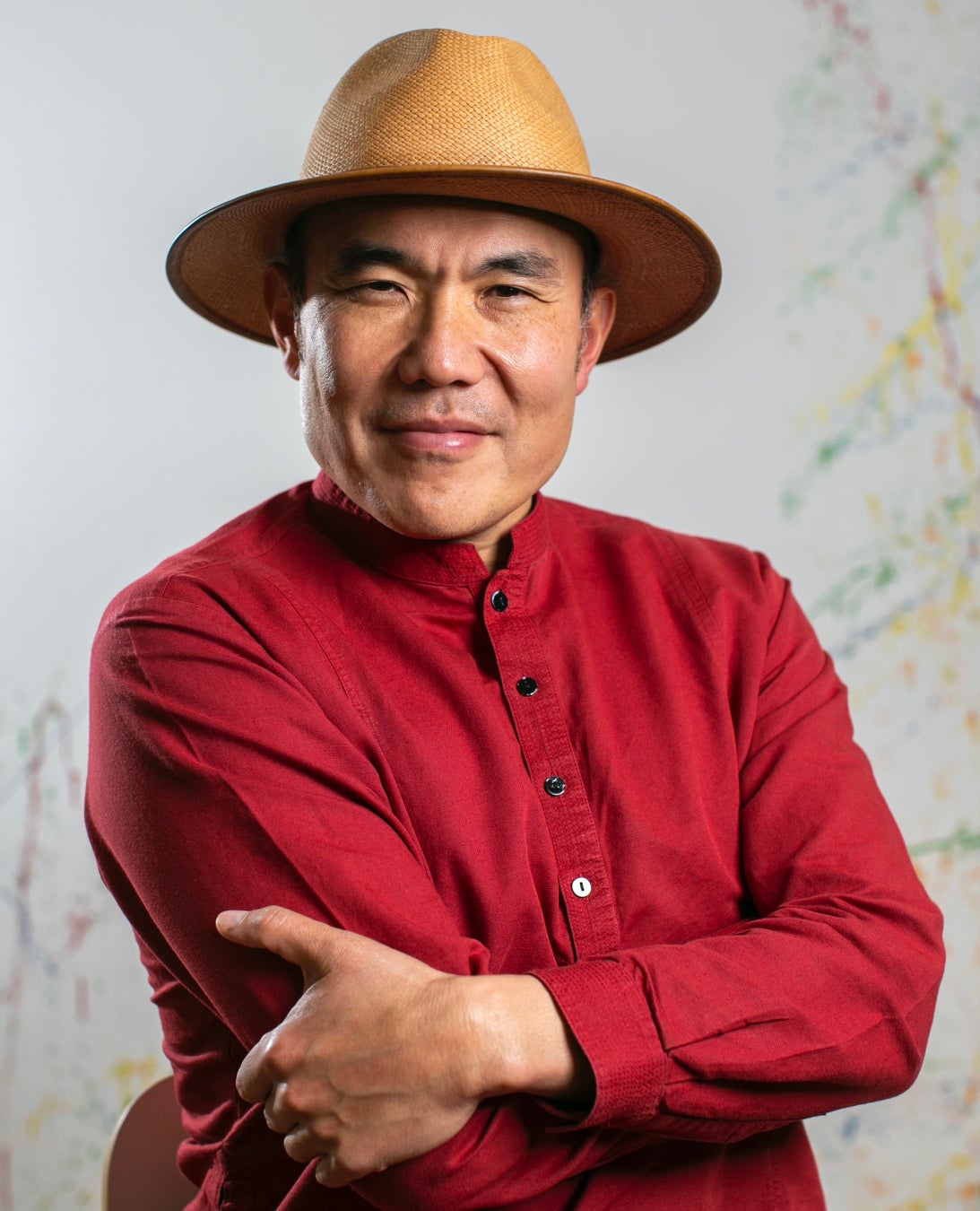

All Here/World Meditation League 創設者

エルキン・ベク (Erkin Bek)

エルキン・ベクは、All HereおよびWorld Meditation Leagueの創設者として、瞑想の伝統と科学・テクノロジーをつなぐ国際的リーダーです。スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)、ジュネーブ大学、東京大学などと協働し、EEGやfMRIを用いた「心の静寂」と「高エネルギー瞑想」の研究を先駆的に推進。瞑想の科学的可視化と社会実装を目指しています。詩集『All Here』の著者であり、インド・ヒマラヤに瞑想と研究の拠点「Sarvatr」を設立。バンスリ奏者としても活動し、音楽を通じて瞑想の世界を広げています。