1万人以上の脳を診てきた脳神経外科医が、自身も実践中である「脳のメンテナンス法」を公開。「100年使える脳」に必要なのは、「脳」に効く生活習慣だった。

株式会社主婦と生活社のプレスリリース

高齢化社会の今、だれもが望むのは、「100年使える脳」。開頭手術やMRIの画像診断などを含め、1万人以上の脳を診てきた“脳の名医”が、実際に診療室で患者にアドバイスし、自身も実践中である「脳のメンテナンス法」を公開します。

かつて頭部に命に関わる重傷を負い、5回にわたる手術によって生かされた医師が、身をもって体験し、さらに医師として救急医療と全身管理に力を注いできたからこそたどりついた、「脳」に効く生活習慣術とは?

“脳の名医”がたどり着いた、100歳まで冴える脳習慣10とは?

①骨盤から全身の血流をよくする

②五感を使う習慣・趣味を持つ

③頭痛薬と上手につきあう

④「あとひと口」で迷ったら食べない

⑤早食いせずよく噛んで食べる

⑥肉の脂は調理の工夫で減らす

⑦朝にコップ4杯分の水分をとる

⑧口・耳・鼻の病気は治しておく

⑨脳ドックを上手に活かす

⑩近くの病院の救急体制を知っておく

➡各習慣の詳細は、本書をご覧ください。

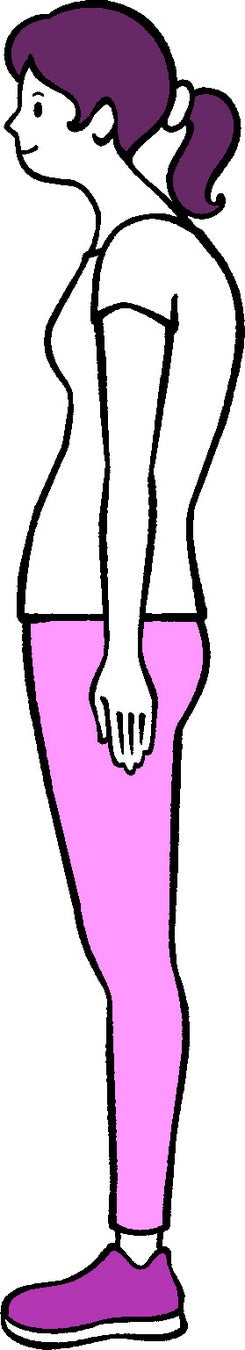

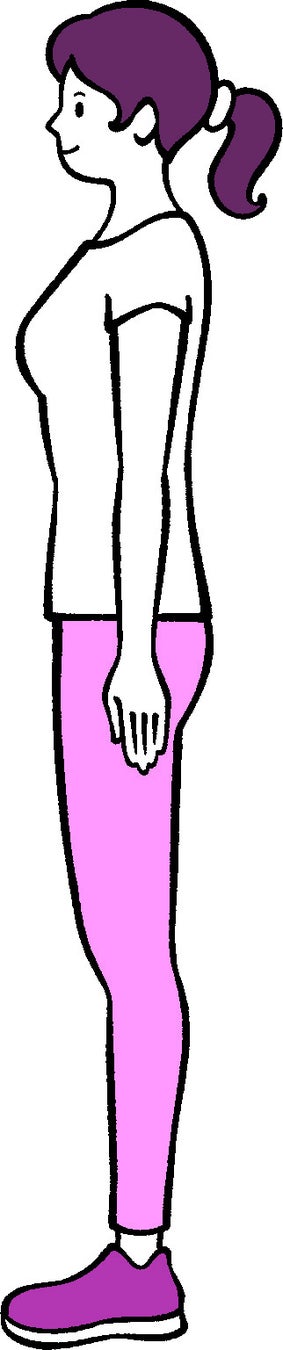

“脳の名医”が外来診療で最初に注目するのは、患者の「骨盤」!

感覚、言語、運動、生命維持と、人のあらゆる営みを司る脳。その脳の疾患は、要介護や寝たきりにつながることも多く、患者の生活を左右します。

とくに認知症や頭痛、脳卒中などの脳の疾患を予防するには、「脳の血流」が重要。そして、その血流を維持できる体をつくるには、日常の立ち方や歩き方などがカギになってくると、本書の著者・脳神経外科医の石川久さんは語ります。

脳は大量の糖と酸素を消費しますが、それを供給しているのが脳全体に張りめぐらされている血管。そして、その血流をよくするための体の幹となるのは、頭蓋骨から背骨、骨盤へと続く体のバランスです。

「ですから私は外来でも、患者さんが診察室に入ってこられたときの歩き方や、骨盤の使い方で、患者さんの状態を推察してから診療を進めています」

▼骨盤が安定する「正しい立ち方」

重要なのは「骨盤」を安定させて、「脳の血流」をよくすること!

脳への血流を悪化させるのは、「姿勢の悪さ」と「座りっぱなし」生活

脳の血流をよくするために意識したいのが「骨盤」。骨盤を支える筋肉が全身で最も大きな代謝を生み出しているのと、下半身と上半身を結ぶ重要な血管が通っているのがその理由。血流によくないのが、「姿勢の悪さ」と「座りっぱなし」生活。立ち方、座り方、歩き方といった日常の立ち無振る舞いを見直せば、血流改善は可能です。

“100歳まで冴える脳”を保つキーワードは、「記憶力」「思考力」「集中力」

短期記憶が衰える「もの忘れ」は、集中力の低下が大きく影響していると考えられます。

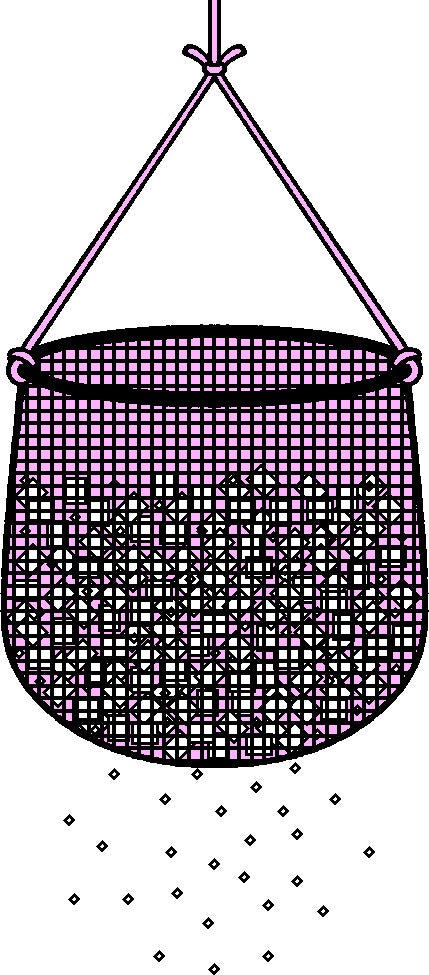

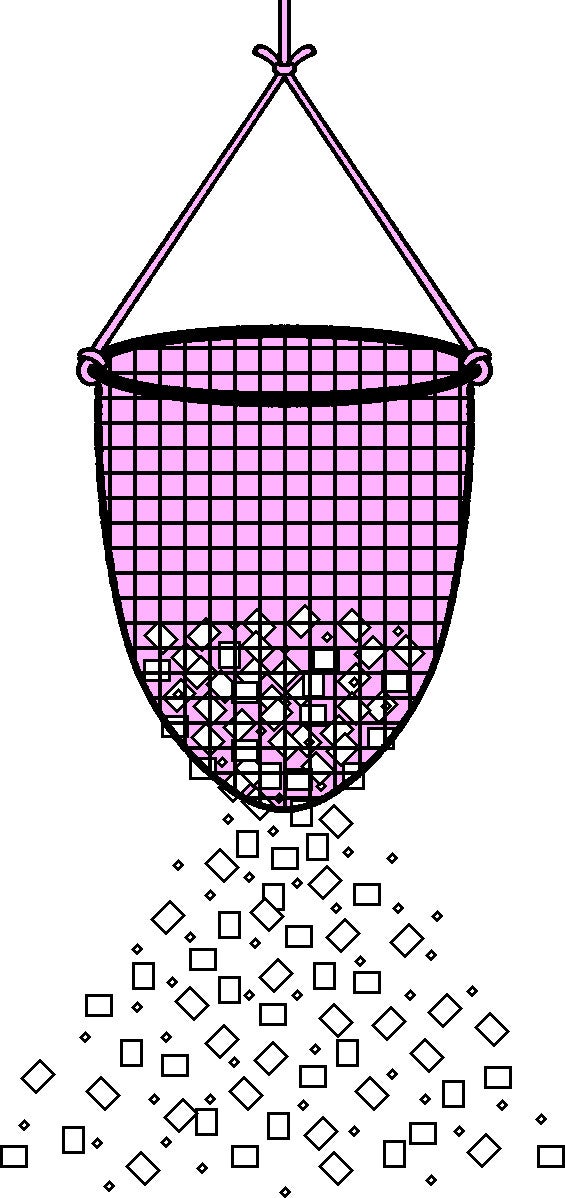

記憶は、脳にインプットされた情報で作られます。その印象が強いほど記憶に残りやすいのですが、集中力が低下していると、いわば「記憶の網」の目が粗くなり、記憶がどんどん漏れ出してしまうのです。

▼集中力を高めると、「記憶の網」がきめ細かくなる

集中力を高めれば、「記憶の網」の目が細かくなり、脳にさまざまな情報が入る。そのおかげで、より多くの記憶を留めることができる。

集中力が衰えると、「記憶の網」の目が粗くなり、脳に伝わる情報量が減る。すると、記憶がどんどん漏れ出してしまう。

ただ、「100歳まで冴える脳」を保つには、「記憶力」だけでは足りません。「記憶力」と併せて大切なのが、「思考力」を衰えさせないことです。

たとえていえば、「100歳まで冴える脳」を保つとは、「記憶力」を縦糸に、「思考力」を横糸に、ち密な布を織り上げているようなものです。

そして、「記憶力」だけでなく、「思考力」を保ち続けるために必要なものも「集中力」なのです。

では、この肝心の「集中力」を高めるためには、どうしたらいいのか?

脳が機能するためには、脳の命綱である糖と酸素を運ぶ血液を、微細な血管網全体を使って脳の隅々まで行き渡らせることが必要です。そう、それはズバリ、「脳の血流をよくすること」です。

そのためには、前述したように、全身からの血流をよくすること、とくに「骨盤」を安定させることが大切なのです。

▼頭の筋肉の緊張をほぐして、脳をリラックス

アイーン体操

首の筋肉をゆるめてスマホ首解消▶背筋を伸ばし、両手を頭の後ろで組み、頭を前に押し出すようにしながら、あごを上げて前に突き出す。その状態で10秒ほどキープする。首や頸椎のまわりの筋肉をゆるめて脳への血流をよくする。

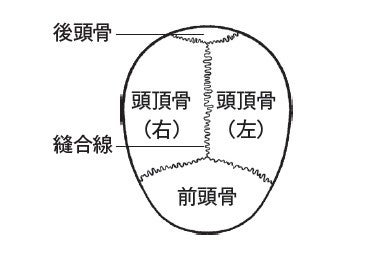

頭蓋骨ストレッチ

呼吸を整えながら行うのがコツ▶頭頂部の縫合線の両側に、親指以外の4本の指をあて、それぞれ中心から外側へ縫合線(右イラスト参照)を開くように、10秒くらいかけてじわじわと動かす。

ベストセラー著者の “脳の名医”以外の顔は、テレビ番組の医療監修者。

本書の著者は、ベストセラー『1日1分解くだけで脳がぐんぐん冴えてくるドクターズドリル』の著者であるとともに、2024年に放送されたフジテレビ系ドラマ「アンメット ある脳外科医の日記」の医療監修者。多いときは年間約300件、現在でも2~3日に1回、年間150件ほどの手術を担当している著者が、自身の経験に裏打ちされた「100歳まで冴える脳のメンテナンス法」を、本書でやさしく丁寧に解説しています。

【書誌情報】

1万人を診た脳の名医が実践

100歳まで冴える脳習慣10

著者名 石川 久

主婦と生活社発行

2025年10月31日(金)発売

定価1650円(本体1500円+税)

ISBN978-4-391-16579-1

全192ページ

[主婦と生活社HP]

https://www.shufu.co.jp/bookmook/detail/9784391165791/

[Amazon]

https://www.amazon.co.jp/dp/4391165791/

[楽天ブックス]

【目次】

1章 もの忘れを減らして100歳まで冴える

――脳への血流アップと骨盤の安定で、集中力を高める

2章 認知症を防いで100歳まで冴える

――血糖コントロールと血管ケアで、早めに脳のメンテナンスを

3章 認知機能に影響。危険な頭痛を見極めて100歳まで冴える

――「アイーン体操」と「頭痛ストレッチ」で、頭痛を招く筋肉の緊張をほぐす

4章 脳卒中を回避して、100歳まで冴える

――予防は食事の見直しから! ふだんの心構えが命を救う

5章 脳動脈瘤と正しく向き合い100歳まで冴える

――経過観察では過度に心配せず、リスク因子をなるべく避ける

6章 脳腫瘍の種類と症状を知っておき100歳まで冴える

――頭痛や目の症状で発覚することも。子どもも注意が必要

7章 100歳まで冴える脳習慣10

【著者からのメッセージ】

学習院大学法学部を卒業後、製薬会社に就職した私が、

医学部に入り直し、医師になったワケ

じつは私が医師を志したのは、法学部を卒業し、製薬会社に就職していた29歳のときです。そのきっかけは大学時代、瀕死の重症を負ったことです。

大学一年生の春休み、新潟のスキー場でスキーヤーに激突され、頭部外傷で意識不明の状態で救急搬送されました。顎は完全にゆがみ、左目の下の骨はばらばらに砕け、頭の骨も折れていました。搬送された東京の病院で緊急手術を受けて命をとりとめ、計5回の外科手術を経て、おかげさまで、見た目ではまったく事故の痕跡がわからないほどに回復することができました。

「自分の命を救ってくれた医療に何かの形で恩返ししたい」と思うようになった私は、大学卒業後は製薬会社に就職しました。しかし、その後「医師として患者を救いたい」と考えるようになり、6年間勤めた会社を退職し、医師をめざしました。また、大学時代に緊急手術によって生かされた経験に感謝し、救急医として、救急医療及び全身管理の専門を志したのです。

【著者プロフィール】

石川久(いしかわ・ひさし)

脳神経外科医。 開頭手術やMRIの画像診断などを含め、1万人以上の脳を診てきた“脳の名医”。学習院大学法学部を卒業後、製薬会社に入社。その後退職し、近畿大学医学部に入学・卒業した異色の経歴の持ち主。帝京大学医学部脳神経外科、脳神経センター大田記念病院などを経て、現在は国際医療福祉大学三田病院脳神経外科に勤務。特に脳腫瘍に関しては、検査・診断から、手術・化学療法・放射線療法・電場療法などの多岐にわたる治療法まで、あらゆる手段を駆使して、患者の日常生活・社会活動像の構築に最善を尽くす。救急医として、救急医療及び全身管理を専門とし、院内教育や市民講習などでも貢献。 ベストセラー『1日1問解くだけで脳がぐんぐん冴えてくるドクターズドリル』(アスコム)の著者であり、2024年に放映されたドラマ「アンメット ある脳外科医の日記」の医療監修を務めた

※ぜひ御社媒体にて、本書の情報掲載をご検討ください

【特典①】

御社情報ウェブサイト掲載用に、

本書の中からご希望のページのPDFのご提供が可能です!

本書全192ページ、全7章、全62項目の中から、御社ウェブサイトのご希望の内容に合わせて抜粋記事用に本文PDF(文字&イラスト&画像)のご提供が可能です。単発、短期連載等にご活用ください。

【特典②】

著者インタビュー、著者取材企画へのご協力が可能です!

本書に関する著者インタビュー、著書に絡めた著者への取材企画等へのご協力が可能です。

ご希望がございましたら、下記担当者までご連絡をいただければと思います。