ファイザーのプレスリリース

<<がん患者のケアラー500名を対象にした意識調査結果>>

ケアラーの2人に1人(49.8%)が何らかの負担を感じ、

63.0%が「患者さんの思いや望むことを理解できている」と感じられていない

「やってあげたい」という思いと実際に行ったサポートにギャップも

~血液がん(多発性骨髄腫)ケアラーの実情~

ファイザー株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:五十嵐啓朗)は、がん患者さんを支えるケアラー(患者さんのご家族、親族や親しい友人など介助・支援に携わっている方)の実態を明らかにし、患者さんとケアラーの考えのギャップを把握することで、より良い患者さんケアにつながるよう、血液がん(多発性骨髄腫)患者さんのケアラー500名を対象に意識調査を実施しました。

日本人の2人に1人ががんにかかる時代¹において、誰もががん患者やがん患者のケアラーになる可能性がある中、ケアラーが抱える課題や患者さんとのコミュニケーションのギャップについて定量的に評価した調査は限られています。そこで今回、ケアラーの実情や、患者さんが持つ意識との差を明らかにすることを目的に調査を行いました。主な調査結果は、以下の通りです。

【調査結果の主なポイント】

●ケアラーの半数以上(53.4%)が、患者さんが「多発性骨髄腫」と診断されたことを知った時にまず「多発性骨髄腫って何?どんな病気?」と感じており、疾患への理解が不十分なままケアが始まる実情が浮き彫りになりました。

●ケアラーの63.0%が、患者さんの思いや望むことを「(全く/あまり)理解できていない」または「どちらとも言えない」と回答し、「理解できている」と感じられない中、手探りでケアにあたっていることが明らかになりました。患者さんとケアラー間にコミュニケーションのギャップが存在する可能性が推察されます。また、心・メンタルに対する支援は、実施率が高くても「役に立った」と感じる割合は高くないという結果も出ました。

●ケアラーの2人に1人(49.8%)が、患者さんのサポートで何らかの負担を感じている実情が浮かび上がりました。

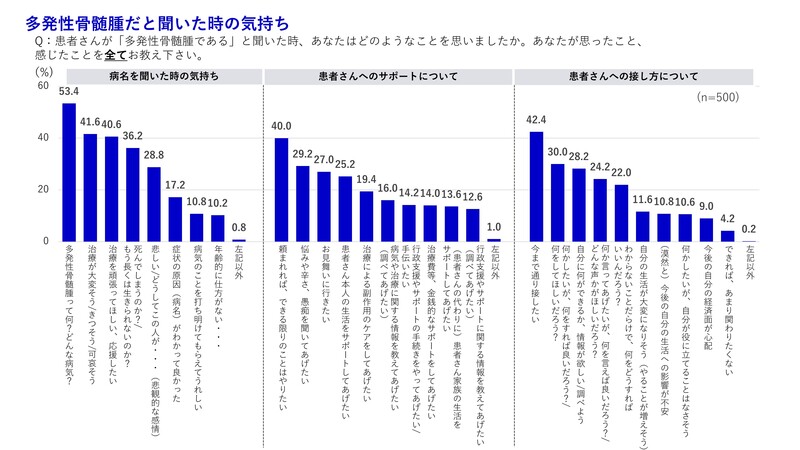

●負担の最大の理由は「自分の精神的な負担が大きかった」(34.2%)となっており、ケアラー側のメンタル面に対するサポートの必要性がうかがえます。

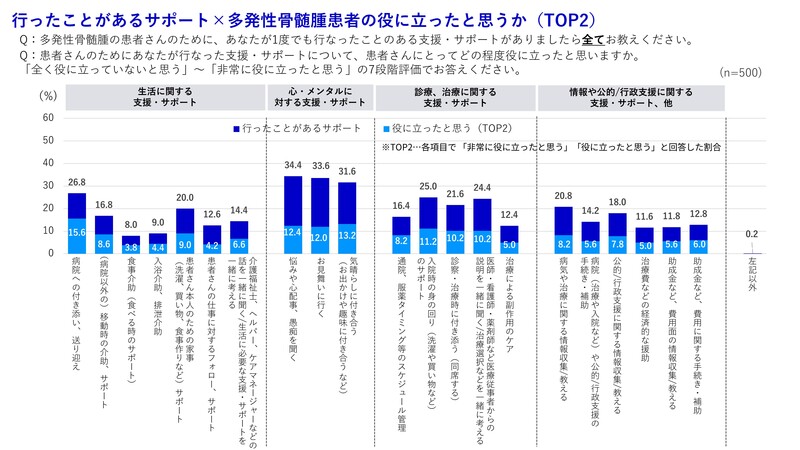

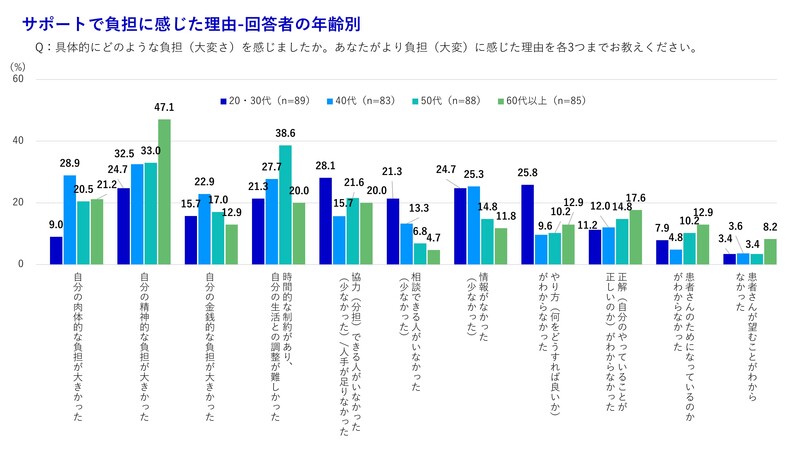

●ケアラーのライフステージによって負担と感じる内容は異なることが明らかとなりました。60代以上で「自分の精神的な負担が大きかった」(47.1%)、50代で「時間的制約があり、自分の生活との調整が難しかった」(38.6%)、20・30代では「協力(分担)できる人がいなかった(少なかった)/人手が足りなかった」(28.1%)、「”やり方(何をどうすれば良いか)”がわからなかった」(25.8%)といった回答が、他の年代より多くなっています。

* 多発性骨髄腫は、白血病やリンパ腫などと同じ血液がんの一種で、血液がんの中で2番目に多く、日本では年間約7,500人以上が新たに診断されています²,³。

* 「ケアラー」とは、心や体に不調のある人の「介護」「看病」「療育」「世話」「気づかい」など、ケアの必要な家族や近親者、友人、知人などを無償でケアする方を指します※。医療の進展により、がんとともに生きる時間が長くなっている中、育児・介護休業法が改正され、2025年4月から段階的に施行されるなど、がん患者さんとともに歩むケアラーの課題への取り組みがますます重要となっています。

* 一般社団法人 日本ケアラー連盟の定義から一部抜粋 https://carersjapan.com/about-carer/carer/

▶︎“多発性骨髄腫”を知らない―疾患理解が不十分なままケアが始まる現実が明らかに

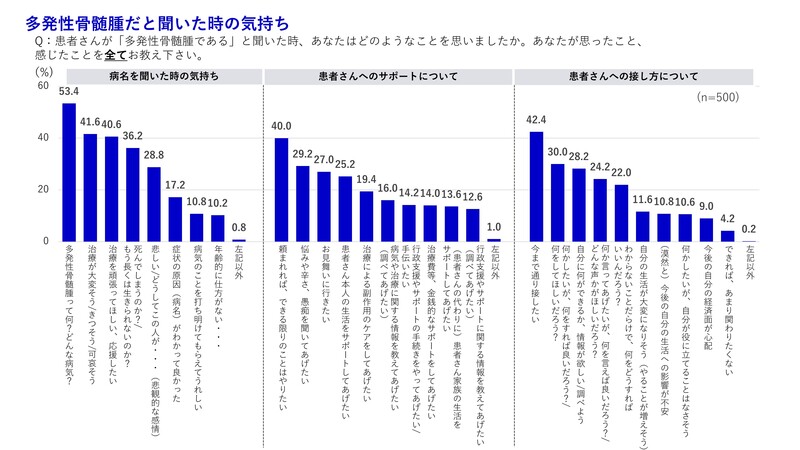

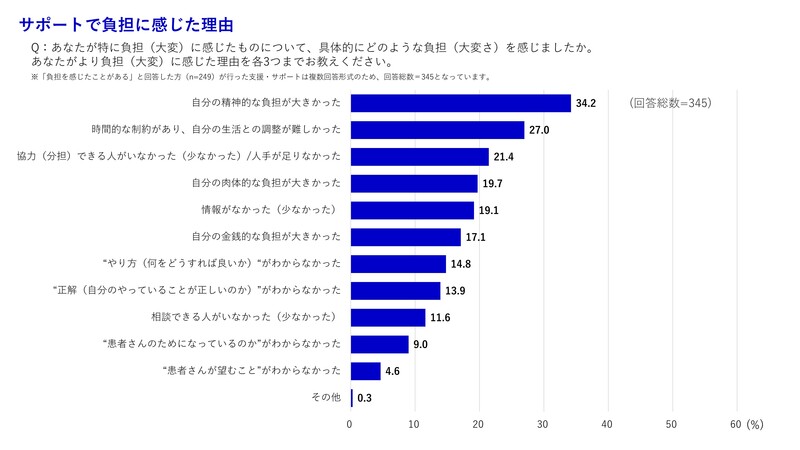

患者さんが「多発性骨髄腫である」と聞いた時、ケアラーが感じた気持ちについては、「多発性骨髄腫って何?どんな病気?」の回答が53.4%と最も多く、半数以上のケアラーが疾患について十分に理解できていない状況が明らかになりました。続いて「治療が大変そう/きつそう/可哀そう」(41.6%)、「治療を頑張ってほしい、応援したい」(40.6%)という結果となりました。

一方で、患者さんのサポートについては「頼まれれば、できる限りのことはやりたい」(40.0%)、患者さんへの接し方については「今まで通り接したい」(42.4%)と、ケアラーの前向きな思いも確認できました。

【図1】多発性骨髄腫だと聞いた時の気持ち

▶︎ケアラーの「やってあげたい」思いと実際の行動にギャップ

患者さんに対する支援・サポートについて、「実際に行ったサポート」と「お願いされたらやってあげたいサポート」を比較したところ、「心・メンタルに対するもの」の回答が最も高い結果となりました。全体的に「やってあげたい」という思いに比べて、「実際に行った」の回答が少なく、ケアラーの意欲と実際の行動にギャップがあることが明らかになりました。*参考資料p11:行ったことがあるサポート×お願いされたらやってあげたいと思うサポート

▶︎サポートできない背景には「頼まれなかった」「踏み込んでよいか迷う」

サポートを行わなかった理由については、「心・メンタル」に関するサポートでは「(患者さんを含め)誰からも頼まれなかった」(20.2%~22.5%)が最も多く選択されました。*参考資料p12~p14:サポートを行わなかった理由

▶心・メンタルに対する支援・サポートは実施率が高くても「役に立った」と感じる割合は高くない

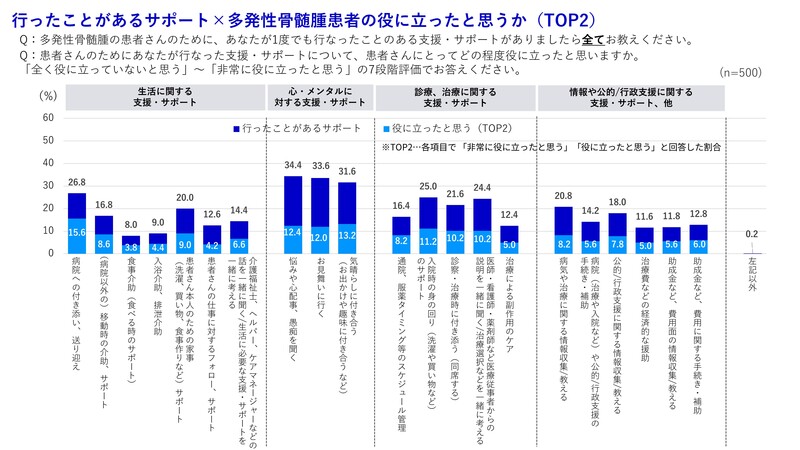

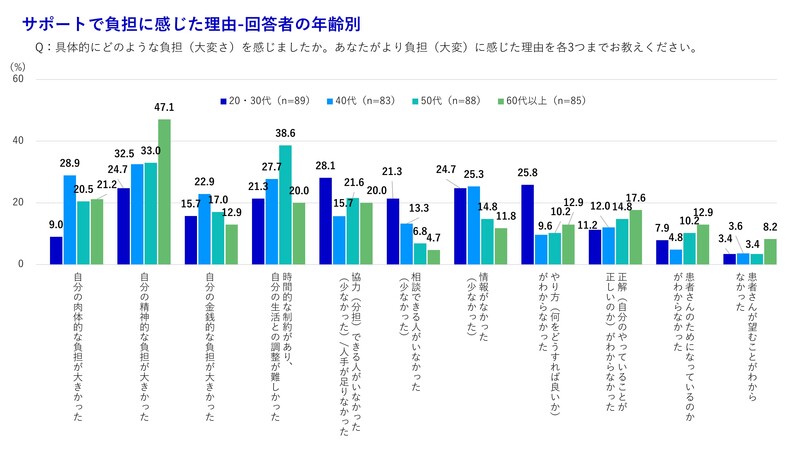

「行ったことがあるサポート」と「多発性骨髄腫患者さんの役に立ったと思うか(TOP2)」を比較したところ、サポートの実施率と「役に立った」と感じる割合の間にギャップが見られました。

たとえば、「病院への付き添い、送り迎え(病院以外の)」は実施率が26.8%であるのに対し、15.6%(実施者の58%)が「役に立った」と回答しています。一方で、実施率が比較的高い「心・メンタルに対する支援・サポート」では、「悩みや心配事、愚痴を聞く」(実施率:34.4%、役に立った:12.4%=実施者の36%)、「お見舞いに行く」(実施率:33.6%、役に立った:12.0%=実施者の36%)、「気晴らしに付き合う(お出かけや趣味に付き合うなど)」(実施率:31.6%、役に立った:13.2%=実施者の42%)と、実施率に対して「役に立った」と感じる割合が相対的に低い結果となりました。

【図2】行ったことがあるサポート×多発性骨髄腫患者の役に立ったと思うか(TOP2)

▶︎ケアラーは患者さんの希望を控えめに捉えている

「患者さんが誰かに希望していると思うサポート」と「患者さんがケアラー自身に期待していると思うサポート」を比較したところ、「ケアラー自身に期待していると思う」という回答は「誰かに希望していると思う」回答より全体的に低い結果となりました。*参考資料p16: 多発性骨髄腫患者が希望していると思うサポート

▶︎ケアラーの63%が患者さんの思いを「理解している」と感じられない状況

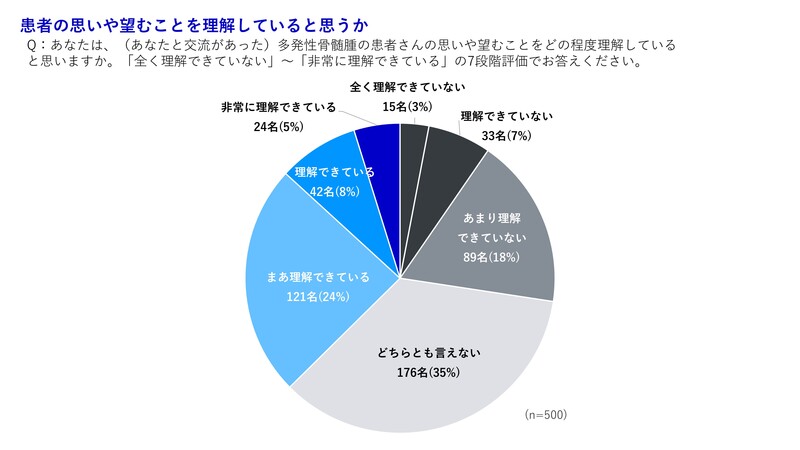

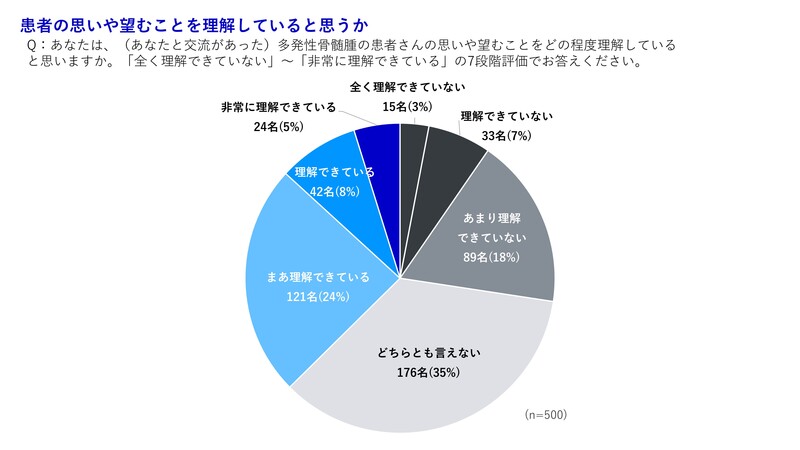

「患者さんの思いや望むことを理解していると思うか」について調査したところ、「全く理解できていない」(3.0%)、「理解できていない」(7.0%)、「あまり理解できていない」(18.0%)、「どちらとも言えない」(35.0%)と回答し、ケアラーの3人に2人(63%)が「理解している」とは感じられない状況であることが明らかになりました。この結果から、ケアラーの多くが患者さんの本当の思いを理解することの難しさを感じており、手探りな状況の中でケアにあたっていることが浮き彫りになりました。

【図3】患者の思いや望むことを理解していると思うか

▶︎ケアラーの2人に1人が何らかの負担を経験

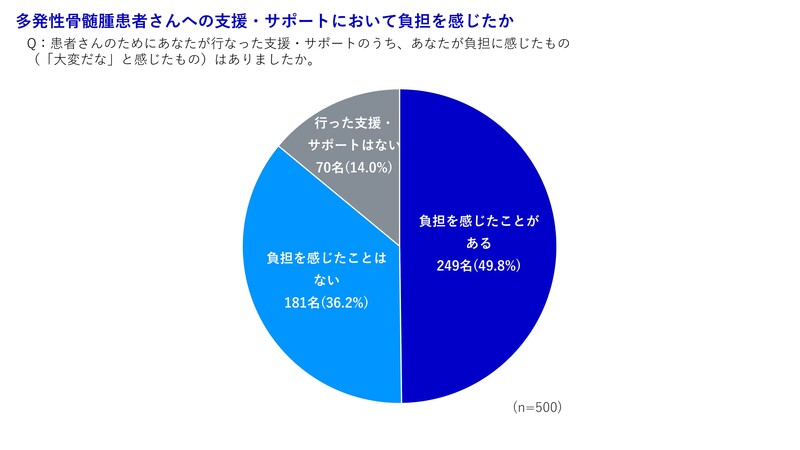

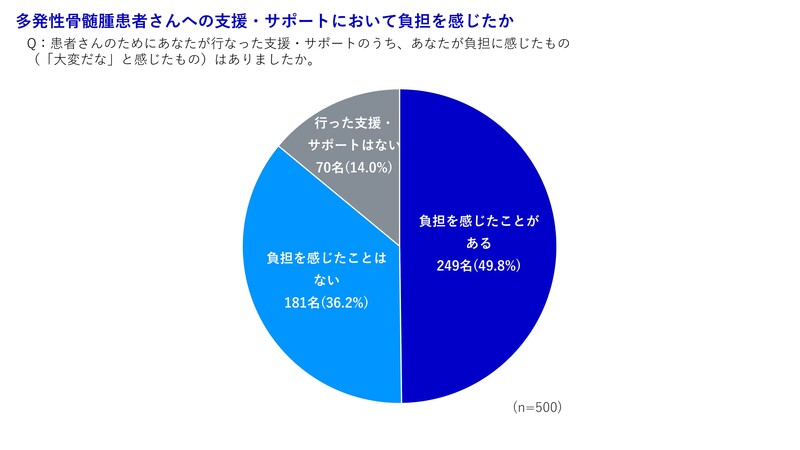

多発性骨髄腫患者さんのサポートでケアラーが負担に感じたことについては、49.8%が「負担を感じたことがある」と回答し、ケアラーの2人に1人が何らかの負担を経験していることが明らかになりました。

【図4】多発性骨髄腫患者のサポートで負担に感じたこと

▶︎負担の理由は「精神的負担」が最多―「やり方がわからない」という不安も

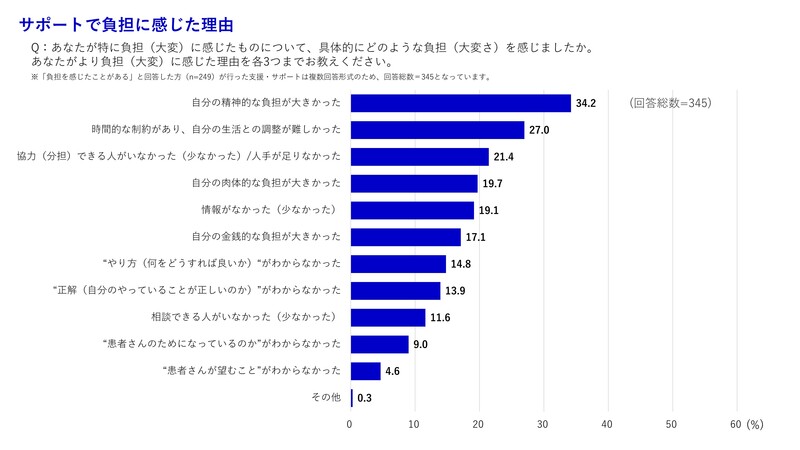

サポートで負担に感じた理由としては、「自分の精神的な負担が大きかった」が約3割(34.2%)を占めました。続いて「時間的な制約があり、自分の生活との調整が難しかった」(27.0%)、「協力(分担)できる人がいなかった(少なかった)/人手が足りなかった」(21.4%)となりました。また、「肉体的負担」(19.7%)、「情報不足」(19.1%)、「金銭的負担」(17.1%)に加えて、「やり方(何をどうすれば良いか)がわからなかった」と14.8%が回答していました。さらに、「正解(自分のやっていることが正しいのか)がわからなかった」(13.9%)という回答も見られました。

【図5】サポートで負担に感じた理由

また、サポートで精神的負担が大きかったと回答した92名は、サポートで負担に感じた理由として精神的負担を選択しなかった157名と比較して、患者さんと「同居・同居だが別世帯・徒歩圏内に居住」という方が多い傾向でした(62%vs.36%)。*参考資料p20: 患者さんとの居住地の関係

▶︎世代によって異なる負担―高齢層は「精神的負担」、働き盛りは「時間との調整」、若年層は「協力・相談相手、やり方」

サポートで負担に感じた理由を年代別に分析したところ、ケアラーのライフステージによって負担の内容が異なることが明らかになりました。年代が高くなるほど「自分の精神的な負担が大きかった」の回答割合が高く、60代以上(47.1%)で最も多い結果となりました。50代では「時間的制約があり、自分の生活との調整が難しかった」(38.6%)が最も多く、20・30代で他世代より回答が多かった項目は「協力(分担)できる人がいなかった(少なかった)/人手が足りなかった」(28.1%)、「”やり方(何をどうすれば良いか)”がわからなかった」(25.8%)、「相談できる人がいなかった(少なかった)」(21.3%)でした。

【図6】サポートで負担に感じた理由-回答者の年齢別

▶︎患者さんとの交流が「考え方・気持ち」の変化に及ぼす影響

患者さんとの交流をきっかけに「自分の考え方・気持ちが変化した」と回答した人は、全体の62.0%でした。*参考資料p22: 患者さんとの交流で考え方・気持ちは変わったか

さらに、「ご自身の考え方・気持ち(人生観や価値観)は、プラス/マイナスどちらに、どのくらい変化しましたか?」と聞いたところ、「マイナスの方向に変化した人」は37%、「プラスの方向に変化した人」は43%いらっしゃいました。*参考資料p23: 患者さんとの交流で考え方・気持ちはどう変わったか

【太田 健介 先生(LIGARE 血液内科太田クリニック・心斎橋 院長)コメント】

「多発性骨髄腫は、“がん”という言葉も入っておらず、がんの一種であることを知っている人は多くはないかもしれません。また、血液という全身をめぐる場で起こるため、症状や疾患のイメージもつきにくい病気です。実際の診療でも、病名を告知した段階では『一体どんな病気なのかまったくわからない』と戸惑う患者さんやご家族などケアラーの方は少なくありません。疾患の構造も複雑で理解に時間がかかることもあり、そのような中で、患者さんもケアラーの方も、ある日突然治療・ケアに向き合うこととなります。だからこそ、医療者による丁寧な説明や周囲からの理解やサポートが欠かせません。

今回の調査では、治療に付き添ったり、医療者の話を患者さんと一緒に聞いたりすることを、『患者さんがケアラー自身に希望している』と思っている方が少ない、という結果でした。しかし実際には、診察の場にケアラーの方が同席することで、患者さんが理解しきれなかった部分を補ったり、一緒に治療方針を考えたりできるなど、良い影響もあります。もちろん、どのような形が一番よいかは人それぞれです。医療者としても、がん患者さんとケアラーの方が、治療が長期にわたる疾患(多発性骨髄腫)に対してそれぞれの気持ちを率直に伝え合いつつ、支え合えるような関係づくりを大切にしていきたいと考えています」

【上甲 恭子 氏(日本骨髄腫患者の会 代表)コメント】

「『多発性骨髄腫って何?』という戸惑いは、聞いたことがない病名の上、病名で病気の全体像をイメージしにくい等が理由と考えられ、希少がんやあまり知られていないがんに共通します。本調査は血液がん(多発性骨髄腫)を対象としていますが、2人に1人ががんに罹患する時代、誰もが患者・ケアラーになる可能性があります。この調査が、“がんと共に生きる”現実を知るきっかけになればと思います。

精神的な負担を感じるケアラーは同居や近居の家族に多いことが明らかになりました。多発性骨髄腫の場合、治療選択に『ケアラーの協力の度合い』が影響することがあります。通院の付き添いや治療選択のサポートが求められることが『生活が変わった』と回答するケアラーの理由と考えられます。患者の思いや望むことに対する理解ができているかどうかは、『どちらとも言えない』と回答した割合が最も多く、手さぐりでケアをしている現実が浮きぼりになりました。

これらの結果から、多発性骨髄腫の基礎的な情報の充実や、ケアラーが孤立せず思いを語り合う場等の充実により患者・ケアラー双方のwell-beingに繋がる可能性が示唆されました」

【坂本 はと恵 氏(公益社団法人日本医療ソーシャルワーカー協会 理事)コメント】

「今回の調査では、患者さんを支える中で負担を感じた理由として、『自分のしていることが本当に正しいのか分からなかった』と答えた方が一定数いらっしゃいました。患者さんの身近な方々が、日々の関わりの中で『自分のサポートは本当に役に立っているのだろうか』と迷う、その葛藤が伝わってきます。そんなときこそ、私たち医療ソーシャルワーカーを頼っていただきたいと思います。直面されている不安や迷いを一緒に整理し、少しでも心が軽くなるようなお手伝いができればと考えています。

また、調査結果にも示されたように、がん(多発性骨髄腫)患者さんやご家族へのサポートでは、身近な方の立場や世代によって、負担の形が異なります。高齢の方では身体的・精神的な負担や情報アクセスの難しさが重なり、働き盛り世代では仕事とケアの両立というジレンマに直面します。若い世代にとっては、疾患に関する情報不足やケア経験の少なさが大きな壁となることもあります。それぞれの立場や世代を丁寧に理解し、共に歩むことが、今後さらに求められていると感じています」

●調査概要

調査期間:2025年4月21日~2025年5月6日

調査対象:多発性骨髄腫患者さんと交流があった人

抽出条件: 18歳以上の日本国内在住者で、過去1年間に治療実施中の多発性骨髄腫患者さんと交流したことがある方

※がんに関して治療や患者支援・介護を職業としている方(ケアギバー)、ボランティア活動として多発性骨髄腫患者さんと交流した方は除外

調査方法:インターネット調査

回答者プロフィール(参考資料):性・年代・居住地(p3)/多発性骨髄腫患者と回答者の居住状況(p4)/ 多発性骨髄腫患者との関係(p5)/多発性骨髄腫患者の治療状況(p6~7)/多発性骨髄腫患者の治療状況-通院について(p8)

【多発性骨髄腫について】

多発性骨髄腫は、造血幹細胞から分化成熟する形質細胞に由来し、進行性で根治が困難な血液がんです。多発性骨髄腫は血液がんで2番目に多く、日本では7,500人以上、世界では約176,000人が毎年新たに診断されています ²,³ 。疾患の経過は患者により異なりますが、ほぼ全ての患者で再発が認められ、治療を繰り返します。

<出典>

1.国立がん研究センター「がん情報サービス」最新がん統計:https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/stat/summary.html

2.Cancer Statistics. Cancer Information Service, National Cancer Center, Japan (National Cancer Registry, Ministry of Health, Labour and Welfare).

3.World Health Organization. Globocan 2020: Multiple Myeloma. Available at: https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.3322/caac.21660

ファイザーオンコロジーについて

ファイザーは、がん(オンコロジー)領域において新たな時代を切り拓くべく、日々尽力しています。当社のすでに上市している薬剤の数々と、開発中の候補化合物群には、さまざまなアプローチでがんを攻撃する作用機序を有しているものがあり、低分子化合物、抗体薬物複合体(ADC)、および二重特異性抗体などの免疫療法などが含まれます。特に、乳がん、泌尿器がん、血液がん、そして肺がんを含む胸部悪性腫瘍などに対して、革新的な治療法をもたらすために注力しています。サイエンスを原動力として、がん患者さんの生活を大きく改善し、より長い人生を送っていただくためのブレークスルーを生みだしてまいります。

ファイザーについて:患者さんの生活を大きく変えるブレークスルーを生みだす

ファイザーはサイエンスとグローバルなリソースを活用し、人々が健康で長生きし、生活を大きく改善するための治療法をお届けしています。私たちは、革新的な医薬品やワクチンを含むヘルスケア製品の探索・開発・製造における品質・安全性・価値の基準を確立するよう努めています。ファイザーの社員は、生命や生活を脅かす疾患に対するより良い予防法や治療法を提供することで、日々、世界中の人々の健康に貢献しています。世界有数の革新的医薬品企業の責務として、信頼できる医療に誰もが容易にアクセスできるように、世界中の医療従事者、政府、地域社会と協力しています。人々の期待に応えるため、私たちは175年以上にわたり前進し続けてきました。詳細はホームページ、公式SNSをご覧ください。

www.pfizer.com(米ファイザー本社)

www.pfizer.co.jp、Instagram、X(日本法人)

ケアラーの2人に1人(49.8%)が何らかの負担を感じ、

63.0%が「患者さんの思いや望むことを理解できている」と感じられていない

「やってあげたい」という思いと実際に行ったサポートにギャップも

~血液がん(多発性骨髄腫)ケアラーの実情~

ファイザー株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:五十嵐啓朗)は、がん患者さんを支えるケアラー(患者さんのご家族、親族や親しい友人など介助・支援に携わっている方)の実態を明らかにし、患者さんとケアラーの考えのギャップを把握することで、より良い患者さんケアにつながるよう、血液がん(多発性骨髄腫)患者さんのケアラー500名を対象に意識調査を実施しました。

日本人の2人に1人ががんにかかる時代¹において、誰もががん患者やがん患者のケアラーになる可能性がある中、ケアラーが抱える課題や患者さんとのコミュニケーションのギャップについて定量的に評価した調査は限られています。そこで今回、ケアラーの実情や、患者さんが持つ意識との差を明らかにすることを目的に調査を行いました。主な調査結果は、以下の通りです。

【調査結果の主なポイント】

●ケアラーの半数以上(53.4%)が、患者さんが「多発性骨髄腫」と診断されたことを知った時にまず「多発性骨髄腫って何?どんな病気?」と感じており、疾患への理解が不十分なままケアが始まる実情が浮き彫りになりました。

●ケアラーの63.0%が、患者さんの思いや望むことを「(全く/あまり)理解できていない」または「どちらとも言えない」と回答し、「理解できている」と感じられない中、手探りでケアにあたっていることが明らかになりました。患者さんとケアラー間にコミュニケーションのギャップが存在する可能性が推察されます。また、心・メンタルに対する支援は、実施率が高くても「役に立った」と感じる割合は高くないという結果も出ました。

●ケアラーの2人に1人(49.8%)が、患者さんのサポートで何らかの負担を感じている実情が浮かび上がりました。

●負担の最大の理由は「自分の精神的な負担が大きかった」(34.2%)となっており、ケアラー側のメンタル面に対するサポートの必要性がうかがえます。

●ケアラーのライフステージによって負担と感じる内容は異なることが明らかとなりました。60代以上で「自分の精神的な負担が大きかった」(47.1%)、50代で「時間的制約があり、自分の生活との調整が難しかった」(38.6%)、20・30代では「協力(分担)できる人がいなかった(少なかった)/人手が足りなかった」(28.1%)、「”やり方(何をどうすれば良いか)”がわからなかった」(25.8%)といった回答が、他の年代より多くなっています。

* 多発性骨髄腫は、白血病やリンパ腫などと同じ血液がんの一種で、血液がんの中で2番目に多く、日本では年間約7,500人以上が新たに診断されています²,³。

* 「ケアラー」とは、心や体に不調のある人の「介護」「看病」「療育」「世話」「気づかい」など、ケアの必要な家族や近親者、友人、知人などを無償でケアする方を指します※。医療の進展により、がんとともに生きる時間が長くなっている中、育児・介護休業法が改正され、2025年4月から段階的に施行されるなど、がん患者さんとともに歩むケアラーの課題への取り組みがますます重要となっています。

* 一般社団法人 日本ケアラー連盟の定義から一部抜粋 https://carersjapan.com/about-carer/carer/

▶︎“多発性骨髄腫”を知らない―疾患理解が不十分なままケアが始まる現実が明らかに

患者さんが「多発性骨髄腫である」と聞いた時、ケアラーが感じた気持ちについては、「多発性骨髄腫って何?どんな病気?」の回答が53.4%と最も多く、半数以上のケアラーが疾患について十分に理解できていない状況が明らかになりました。続いて「治療が大変そう/きつそう/可哀そう」(41.6%)、「治療を頑張ってほしい、応援したい」(40.6%)という結果となりました。

一方で、患者さんのサポートについては「頼まれれば、できる限りのことはやりたい」(40.0%)、患者さんへの接し方については「今まで通り接したい」(42.4%)と、ケアラーの前向きな思いも確認できました。

【図1】多発性骨髄腫だと聞いた時の気持ち

▶︎ケアラーの「やってあげたい」思いと実際の行動にギャップ

患者さんに対する支援・サポートについて、「実際に行ったサポート」と「お願いされたらやってあげたいサポート」を比較したところ、「心・メンタルに対するもの」の回答が最も高い結果となりました。全体的に「やってあげたい」という思いに比べて、「実際に行った」の回答が少なく、ケアラーの意欲と実際の行動にギャップがあることが明らかになりました。*参考資料p11:行ったことがあるサポート×お願いされたらやってあげたいと思うサポート

▶︎サポートできない背景には「頼まれなかった」「踏み込んでよいか迷う」

サポートを行わなかった理由については、「心・メンタル」に関するサポートでは「(患者さんを含め)誰からも頼まれなかった」(20.2%~22.5%)が最も多く選択されました。*参考資料p12~p14:サポートを行わなかった理由

▶心・メンタルに対する支援・サポートは実施率が高くても「役に立った」と感じる割合は高くない

「行ったことがあるサポート」と「多発性骨髄腫患者さんの役に立ったと思うか(TOP2)」を比較したところ、サポートの実施率と「役に立った」と感じる割合の間にギャップが見られました。

たとえば、「病院への付き添い、送り迎え(病院以外の)」は実施率が26.8%であるのに対し、15.6%(実施者の58%)が「役に立った」と回答しています。一方で、実施率が比較的高い「心・メンタルに対する支援・サポート」では、「悩みや心配事、愚痴を聞く」(実施率:34.4%、役に立った:12.4%=実施者の36%)、「お見舞いに行く」(実施率:33.6%、役に立った:12.0%=実施者の36%)、「気晴らしに付き合う(お出かけや趣味に付き合うなど)」(実施率:31.6%、役に立った:13.2%=実施者の42%)と、実施率に対して「役に立った」と感じる割合が相対的に低い結果となりました。

【図2】行ったことがあるサポート×多発性骨髄腫患者の役に立ったと思うか(TOP2)

▶︎ケアラーは患者さんの希望を控えめに捉えている

「患者さんが誰かに希望していると思うサポート」と「患者さんがケアラー自身に期待していると思うサポート」を比較したところ、「ケアラー自身に期待していると思う」という回答は「誰かに希望していると思う」回答より全体的に低い結果となりました。*参考資料p16: 多発性骨髄腫患者が希望していると思うサポート

▶︎ケアラーの63%が患者さんの思いを「理解している」と感じられない状況

「患者さんの思いや望むことを理解していると思うか」について調査したところ、「全く理解できていない」(3.0%)、「理解できていない」(7.0%)、「あまり理解できていない」(18.0%)、「どちらとも言えない」(35.0%)と回答し、ケアラーの3人に2人(63%)が「理解している」とは感じられない状況であることが明らかになりました。この結果から、ケアラーの多くが患者さんの本当の思いを理解することの難しさを感じており、手探りな状況の中でケアにあたっていることが浮き彫りになりました。

【図3】患者の思いや望むことを理解していると思うか

▶︎ケアラーの2人に1人が何らかの負担を経験

多発性骨髄腫患者さんのサポートでケアラーが負担に感じたことについては、49.8%が「負担を感じたことがある」と回答し、ケアラーの2人に1人が何らかの負担を経験していることが明らかになりました。

【図4】多発性骨髄腫患者のサポートで負担に感じたこと

▶︎負担の理由は「精神的負担」が最多―「やり方がわからない」という不安も

サポートで負担に感じた理由としては、「自分の精神的な負担が大きかった」が約3割(34.2%)を占めました。続いて「時間的な制約があり、自分の生活との調整が難しかった」(27.0%)、「協力(分担)できる人がいなかった(少なかった)/人手が足りなかった」(21.4%)となりました。また、「肉体的負担」(19.7%)、「情報不足」(19.1%)、「金銭的負担」(17.1%)に加えて、「やり方(何をどうすれば良いか)がわからなかった」と14.8%が回答していました。さらに、「正解(自分のやっていることが正しいのか)がわからなかった」(13.9%)という回答も見られました。

【図5】サポートで負担に感じた理由

また、サポートで精神的負担が大きかったと回答した92名は、サポートで負担に感じた理由として精神的負担を選択しなかった157名と比較して、患者さんと「同居・同居だが別世帯・徒歩圏内に居住」という方が多い傾向でした(62%vs.36%)。*参考資料p20: 患者さんとの居住地の関係

▶︎世代によって異なる負担―高齢層は「精神的負担」、働き盛りは「時間との調整」、若年層は「協力・相談相手、やり方」

サポートで負担に感じた理由を年代別に分析したところ、ケアラーのライフステージによって負担の内容が異なることが明らかになりました。年代が高くなるほど「自分の精神的な負担が大きかった」の回答割合が高く、60代以上(47.1%)で最も多い結果となりました。50代では「時間的制約があり、自分の生活との調整が難しかった」(38.6%)が最も多く、20・30代で他世代より回答が多かった項目は「協力(分担)できる人がいなかった(少なかった)/人手が足りなかった」(28.1%)、「”やり方(何をどうすれば良いか)”がわからなかった」(25.8%)、「相談できる人がいなかった(少なかった)」(21.3%)でした。

【図6】サポートで負担に感じた理由-回答者の年齢別

▶︎患者さんとの交流が「考え方・気持ち」の変化に及ぼす影響

患者さんとの交流をきっかけに「自分の考え方・気持ちが変化した」と回答した人は、全体の62.0%でした。*参考資料p22: 患者さんとの交流で考え方・気持ちは変わったか

さらに、「ご自身の考え方・気持ち(人生観や価値観)は、プラス/マイナスどちらに、どのくらい変化しましたか?」と聞いたところ、「マイナスの方向に変化した人」は37%、「プラスの方向に変化した人」は43%いらっしゃいました。*参考資料p23: 患者さんとの交流で考え方・気持ちはどう変わったか

【太田 健介 先生(LIGARE 血液内科太田クリニック・心斎橋 院長)コメント】

「多発性骨髄腫は、“がん”という言葉も入っておらず、がんの一種であることを知っている人は多くはないかもしれません。また、血液という全身をめぐる場で起こるため、症状や疾患のイメージもつきにくい病気です。実際の診療でも、病名を告知した段階では『一体どんな病気なのかまったくわからない』と戸惑う患者さんやご家族などケアラーの方は少なくありません。疾患の構造も複雑で理解に時間がかかることもあり、そのような中で、患者さんもケアラーの方も、ある日突然治療・ケアに向き合うこととなります。だからこそ、医療者による丁寧な説明や周囲からの理解やサポートが欠かせません。

今回の調査では、治療に付き添ったり、医療者の話を患者さんと一緒に聞いたりすることを、『患者さんがケアラー自身に希望している』と思っている方が少ない、という結果でした。しかし実際には、診察の場にケアラーの方が同席することで、患者さんが理解しきれなかった部分を補ったり、一緒に治療方針を考えたりできるなど、良い影響もあります。もちろん、どのような形が一番よいかは人それぞれです。医療者としても、がん患者さんとケアラーの方が、治療が長期にわたる疾患(多発性骨髄腫)に対してそれぞれの気持ちを率直に伝え合いつつ、支え合えるような関係づくりを大切にしていきたいと考えています」

【上甲 恭子 氏(日本骨髄腫患者の会 代表)コメント】

「『多発性骨髄腫って何?』という戸惑いは、聞いたことがない病名の上、病名で病気の全体像をイメージしにくい等が理由と考えられ、希少がんやあまり知られていないがんに共通します。本調査は血液がん(多発性骨髄腫)を対象としていますが、2人に1人ががんに罹患する時代、誰もが患者・ケアラーになる可能性があります。この調査が、“がんと共に生きる”現実を知るきっかけになればと思います。

精神的な負担を感じるケアラーは同居や近居の家族に多いことが明らかになりました。多発性骨髄腫の場合、治療選択に『ケアラーの協力の度合い』が影響することがあります。通院の付き添いや治療選択のサポートが求められることが『生活が変わった』と回答するケアラーの理由と考えられます。患者の思いや望むことに対する理解ができているかどうかは、『どちらとも言えない』と回答した割合が最も多く、手さぐりでケアをしている現実が浮きぼりになりました。

これらの結果から、多発性骨髄腫の基礎的な情報の充実や、ケアラーが孤立せず思いを語り合う場等の充実により患者・ケアラー双方のwell-beingに繋がる可能性が示唆されました」

【坂本 はと恵 氏(公益社団法人日本医療ソーシャルワーカー協会 理事)コメント】

「今回の調査では、患者さんを支える中で負担を感じた理由として、『自分のしていることが本当に正しいのか分からなかった』と答えた方が一定数いらっしゃいました。患者さんの身近な方々が、日々の関わりの中で『自分のサポートは本当に役に立っているのだろうか』と迷う、その葛藤が伝わってきます。そんなときこそ、私たち医療ソーシャルワーカーを頼っていただきたいと思います。直面されている不安や迷いを一緒に整理し、少しでも心が軽くなるようなお手伝いができればと考えています。

また、調査結果にも示されたように、がん(多発性骨髄腫)患者さんやご家族へのサポートでは、身近な方の立場や世代によって、負担の形が異なります。高齢の方では身体的・精神的な負担や情報アクセスの難しさが重なり、働き盛り世代では仕事とケアの両立というジレンマに直面します。若い世代にとっては、疾患に関する情報不足やケア経験の少なさが大きな壁となることもあります。それぞれの立場や世代を丁寧に理解し、共に歩むことが、今後さらに求められていると感じています」

●調査概要

調査期間:2025年4月21日~2025年5月6日

調査対象:多発性骨髄腫患者さんと交流があった人

抽出条件: 18歳以上の日本国内在住者で、過去1年間に治療実施中の多発性骨髄腫患者さんと交流したことがある方

※がんに関して治療や患者支援・介護を職業としている方(ケアギバー)、ボランティア活動として多発性骨髄腫患者さんと交流した方は除外

調査方法:インターネット調査

回答者プロフィール(参考資料):性・年代・居住地(p3)/多発性骨髄腫患者と回答者の居住状況(p4)/ 多発性骨髄腫患者との関係(p5)/多発性骨髄腫患者の治療状況(p6~7)/多発性骨髄腫患者の治療状況-通院について(p8)

【多発性骨髄腫について】

多発性骨髄腫は、造血幹細胞から分化成熟する形質細胞に由来し、進行性で根治が困難な血液がんです。多発性骨髄腫は血液がんで2番目に多く、日本では7,500人以上、世界では約176,000人が毎年新たに診断されています ²,³ 。疾患の経過は患者により異なりますが、ほぼ全ての患者で再発が認められ、治療を繰り返します。

<出典>

1.国立がん研究センター「がん情報サービス」最新がん統計:https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/stat/summary.html

2.Cancer Statistics. Cancer Information Service, National Cancer Center, Japan (National Cancer Registry, Ministry of Health, Labour and Welfare).

3.World Health Organization. Globocan 2020: Multiple Myeloma. Available at: https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.3322/caac.21660

ファイザーオンコロジーについて

ファイザーは、がん(オンコロジー)領域において新たな時代を切り拓くべく、日々尽力しています。当社のすでに上市している薬剤の数々と、開発中の候補化合物群には、さまざまなアプローチでがんを攻撃する作用機序を有しているものがあり、低分子化合物、抗体薬物複合体(ADC)、および二重特異性抗体などの免疫療法などが含まれます。特に、乳がん、泌尿器がん、血液がん、そして肺がんを含む胸部悪性腫瘍などに対して、革新的な治療法をもたらすために注力しています。サイエンスを原動力として、がん患者さんの生活を大きく改善し、より長い人生を送っていただくためのブレークスルーを生みだしてまいります。

ファイザーについて:患者さんの生活を大きく変えるブレークスルーを生みだす

ファイザーはサイエンスとグローバルなリソースを活用し、人々が健康で長生きし、生活を大きく改善するための治療法をお届けしています。私たちは、革新的な医薬品やワクチンを含むヘルスケア製品の探索・開発・製造における品質・安全性・価値の基準を確立するよう努めています。ファイザーの社員は、生命や生活を脅かす疾患に対するより良い予防法や治療法を提供することで、日々、世界中の人々の健康に貢献しています。世界有数の革新的医薬品企業の責務として、信頼できる医療に誰もが容易にアクセスできるように、世界中の医療従事者、政府、地域社会と協力しています。人々の期待に応えるため、私たちは175年以上にわたり前進し続けてきました。詳細はホームページ、公式SNSをご覧ください。

www.pfizer.com(米ファイザー本社)

www.pfizer.co.jp、Instagram、X(日本法人)