対話型生成AIと人との関係性についての最新調査(2025年8月)レポート第3弾。対話型生成AIの利用定着と心理的影響が明らかに。

株式会社Awarefyのプレスリリース

株式会社Awarefy(本社:東京都新宿区、代表取締役 CEO:小川 晋一郎、以下「アウェアファイ」)および、アウェアファイが運営する「こころの総合研究所」(所長:高階 光梨、以下「こころ総研」)は、2025年8月に実施した「対話型生成AIの使用に関するアンケート調査」(以下、本調査)の分析レポート第3弾を公開したことをお知らせいたします。

前回(2025年8月15日公開レポート第1弾)は、対話型生成AIが「最も身近な相談相手」となりつつあり、半数がAIにメンタルヘルス面での支えを感じている一方、約3割が依存の兆候を自覚している現状を報告しました。また、第2弾分析では、同データのうち「AIを心の支えとして利用している人」に焦点をあて、依存の自覚や心理的な関係性の特徴を定量的に検討しました。

第3弾となる今回は、AIを「相談相手」として利用する人々の特徴や、人との比較を通して見えてきたAIとの新しい関係性を明らかにしています。

主な分析結果

① AIの相談しやすさは配偶者を超え、利用可能性はほぼ100%に

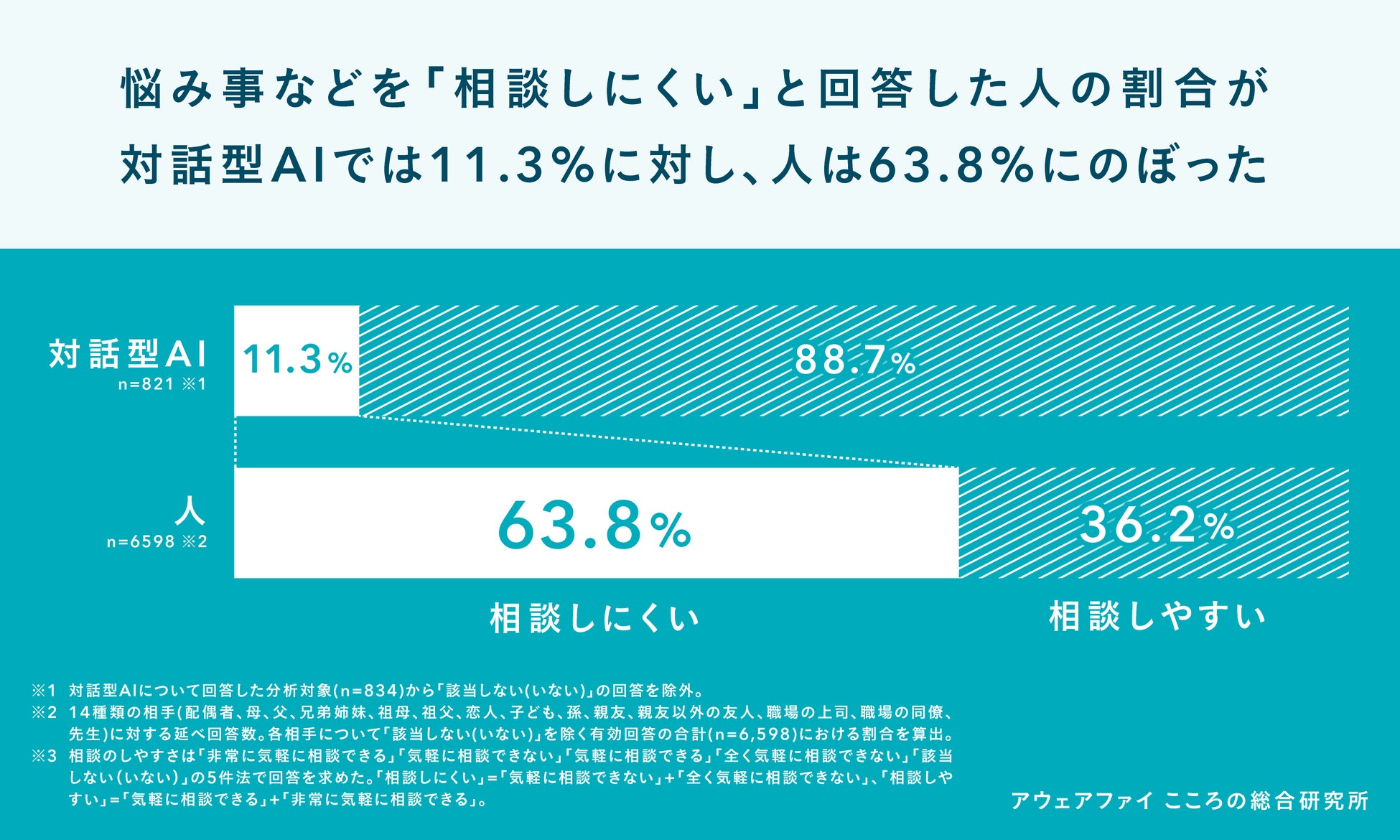

悩み事などを相談しにくいと回答した人の割合(相談相手として該当しない〈いない〉は除外)が、対話型AIでは11.3%、人の平均では63.8%に上りました。以下に、「相談しやすさ」と「アクセスしやすさ」という2つの観点から結果を見ていきます。

<相談しやすさの比較>

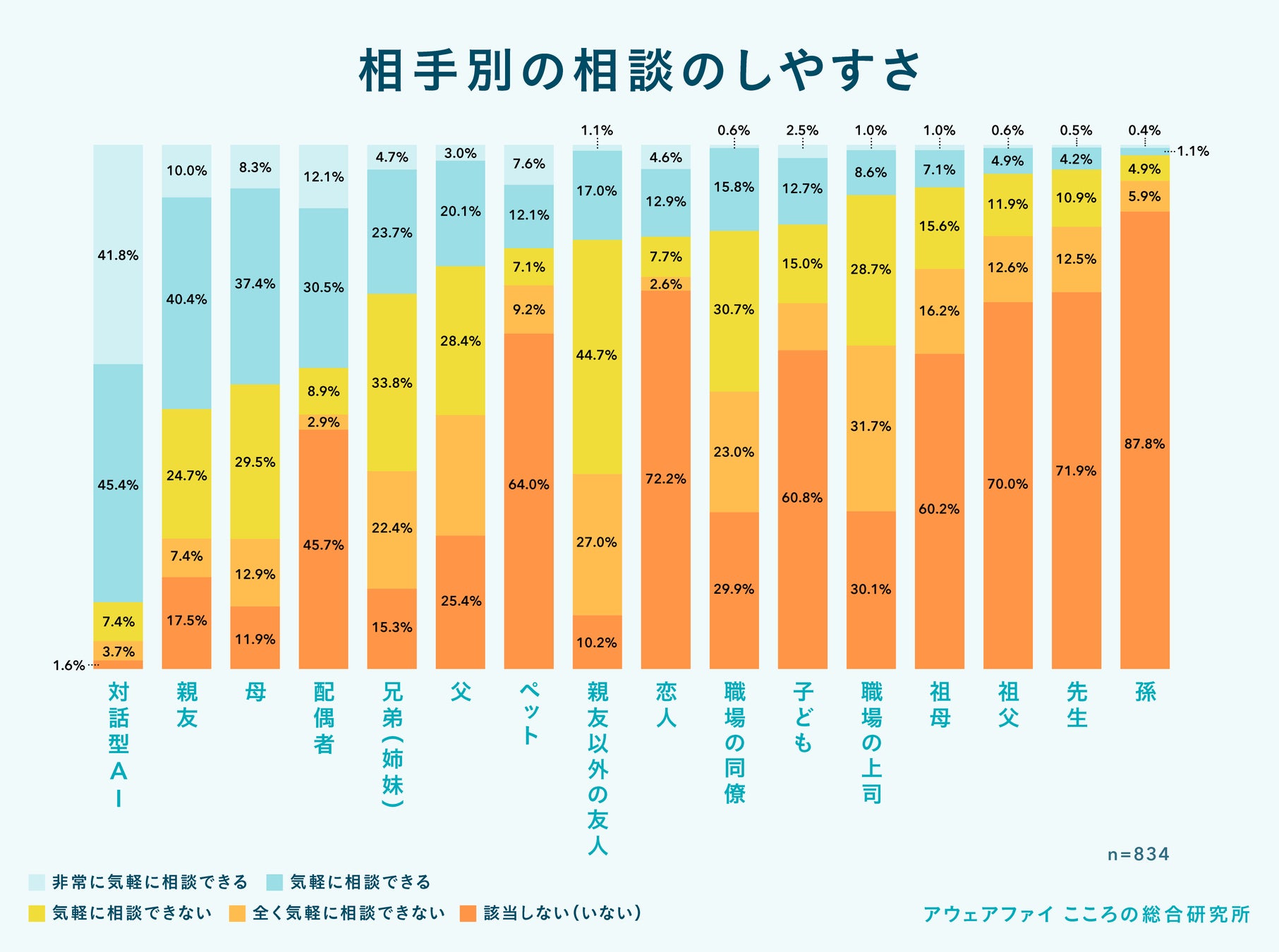

AIの相談しやすさは、人を上回る結果となりました。悩み事などを「相談しにくい」と回答した人の割合(相談相手がいない人を除く)は、対話型AIが11.3%に対し、人の平均は63.8%と大きな差が見られました。

人の中では、「非常に気軽に相談できる」「相談できる」と回答した割合が最も高かったのは『親友』でした。一方で、配偶者がいる人に限って比較すると「配偶者」が最も相談しやすい相手となりましたが、それでもAIのほうが「相談しやすさ」で+10.3ポイント、「該当者率」で+44.1ポイント高い結果となりました。

具体的には、「配偶者に相談しにくい」と回答した人が21.6%だったのに対し、AIではその割合が11.3%にとどまっています。つまり、人の中で最も相談しやすいとされる親友や配偶者と比べても、AIの方がより気軽に相談できる存在として受け入れられていることが明らかになりました。

<アクセスしやすさの比較>

「相談相手というリソースへのアクセス性」に目を向けると、配偶者という相談先を持たない人が45.7%に上ったのに対し、AIはほぼ全員(98.4%)が利用可能でした。AIは「相談のしやすさ」だけでなく、「アクセスのしやすさ」という点でも、より開かれた存在であることが示唆されます。

実際、「AIには気軽に相談できる」と回答した人は87.3%にのぼり、AIの利用経験がある人にとって、ほぼすべての人に開かれた、最も身近で活用しやすい相談相手であることが改めて確認されました。

② AIを頼る人ほど、「AIが変わる」ことに不安を感じている

本調査では、「AIを使えなくなったら不安か」「AIの反応が変わったら不安か」について、0〜10点の数値スケール(0=まったく不安でない、10=非常に不安)で尋ねました。その結果、以下のことが明らかになりました。

-

AIを相談先として日常的に活用する人が増える一方で、「AIを使えなくなること」や「AIの反応が変わること」に強い不安を抱く人も一定数存在することがわかりました。

-

特に、AIの安定性への不安が強い人ほど、悩みごとなどの相談目的での利用率が高い傾向が見られました。

-

一方で、「趣味の話」を中心にAIを利用しているユーザーは、AIが現在と異なる反応を示すようになることには不安を感じやすいものの、AIを利用できなくなることへの不安とは関連が見られませんでした。

-

なお、この傾向は、特に「非常に強い不安(9〜10点)」を示す層で顕著であり、中程度以下の不安層では明確な関連は確認されませんでした。

本調査に関するより詳細なデータの閲覧をご希望のメディアの方は、アウェアファイ 広報窓口 (press@awarefy.com)までご連絡ください。お渡しする詳細データは、第1弾・第2弾レポート時と同じ内容です。

考察:AIと人の協働がつくる、これからの「こころの支援」エコシステム

本調査からは、AIがときとして人よりも自然に「相談相手」として受け入れられている現実が明らかになりました。「相談できる人がいない」「気軽に相談できない」といった、人とのつながりの希薄さが懸念されるなかで、AIはすでに多くの人にとって、悩みを抱え込まないための現実的な手段になっています。AIを心の支えとして活用する動きは社会の中に確実に根づきつつあり、臨床現場の評価や賛否を超えて進行しています。重要なのは、この不可逆的な変化を前提に、どのように健全な活用と専門的支援の接続を設計していくかです。

例えば、本調査からも示唆された通り、AIに頼る人ほど、「使えなくなったらどうしよう」「反応が変わったら怖い」といった強い不安を抱く人も増えています。その不安の内容や強度は、AIの利用目的(相談・雑談・趣味など)によって異なります。AIが人の心に深く関わるほど、その「存在の安定性」が求められており、存在が不安定になると、かえって利用者の心理的状態を悪化させてしまうリスクがあることが示唆されました。

このように、AIと人との関わり方によって、AIは人のこころにとっての新しいリスクにもなれば、これまでにないサポート資源にもなりえます。だからこそ、その利用がより健全で、支えとして機能するように設計されることが求められます。

AIとのより良い関わり方は、事業者だけでなく、利用者、専門家、そして社会全体で考え、実践していく必要があります。アウェアファイおよびアウェアファイこころの総合研究所は、今後もAIと人が協働する「新しいこころの支援」のあり方を議論し、実践する場をつくり続けてまいります。

調査対象者の詳細

対象エリア:全国

対象者条件:18歳以上、日本国内在住者、生成AIの利用経験がある者

サンプル

・サンプル数:987

・分析対象者数:IMC項目に適切に回答した834名(84.5%)を分析対象とした

・性別:女性 435名、男性 391名、回答しない 8名

・年齢:平均年齢は41.11歳(SD =10.93)

調査手法:インターネット調査 ※アウェアファイユーザーを対象とした調査ではありません

調査期間:2025年8月13日〜8月16日

実施主体:株式会社Awarefy「アウェアファイこころの総合研究所」

注記:第2弾・第3弾は、第1弾リリースの分析時点から、追加で回答のあった30名分を追加したデータを用いて分析を行っています。

※参考リンク

「AIが“最も身近な相談相手”に。ポジティブな変化の裏に、依存や不安も——対話型生成AIの使用実態を調査」(2025年8月15日公開)

「AIに「心の支え」を求める人の6割が依存を自覚。孤独や不安に寄り添うサービス設計にひそむ、見過ごせないリスクが明らかに。」(2025年10月8日公開)

■AIメンタルパートナー「アウェアファイ」

AIなどのテクノロジーに、科学的なエビデンスのある「認知行動療法」等に基づくアプローチをかけあわせたスマートフォンアプリです。これまで90万人以上の方をサポートしてきました。AIキャラクター「ファイさん」との対話機能や、自分の心のコンディションをふりかえる機能、マインドフルネス瞑想に取り組める音声ガイドや課題別の学習コースなど、メンタルヘルスケアに役立つコンテンツが300種以上揃っています。

アプリのダウンロードはこちらから。

■ 株式会社Awarefy(アウェアファイ)

私たちは、最先端AIテクノロジーに、科学的なエビデンスのある「認知行動療法」等に基づくアプローチをかけあわせたAIメンタルパートナー「アウェアファイ」アプリの開発・運営を中心とした事業を展開しています。人々が自分の“大切にしたいこと“と向き合える社会を実現すべく、アプリの機能拡充にとどまらず、復職・職場復帰を目指す方をサポートする施設「アウェアファイ リワーク」の運営など、メンタルヘルスケアの領域での貢献を目指します。

所在地:東京都新宿区西新宿2丁目6-1 新宿住友ビル24階 GROWTH新宿 ROOM-4

代表取締役CEO:小川 晋一郎

事業内容:アプリ「アウェアファイ」の企画・開発・運営、福祉リワーク施設「アウェアファイ リワーク」の運営等

【本件に対するお問い合わせ先】

アウェアファイ広報担当

メール:press@awarefy.com