成長に必要な「カルシウム」や「鉄分」が不足傾向、約9割の医師が栄養機能食品を取り入れることは有用と回答

スリーエー・ライフ株式会社のプレスリリース

スリーエー・ライフ株式会社(所在地:東京都世田谷区、運営責任者:二宮 大次郎)は、①小中学校の教員・養護教諭/②医師を対象に、「子どもの生活習慣と食生活が発育に与える影響」に関する調査を行いました。

近年、子どもたちの生活習慣や食生活をめぐる環境は大きく変化しています。

塾や習い事による夜型生活、スマートフォンやタブレットの長時間使用、そして家庭における食習慣の多様化は、子どもたちの健康や発育に少なからぬ影響を及ぼしています。

そこで今回、スリーエー・ライフ株式会社(https://www.3a-life.com/)は、①小中学校の教員・養護教諭/②医師を対象に、「子どもの生活習慣と食生活が発育に与える影響」に関する調査を行いました。

調査概要:「子どもの生活習慣と食生活が発育に与える影響」に関する調査

【調査期間】2025年9月29日(月)~2025年9月30日(火)

【調査方法】PRIZMA(https://www.prizma-link.com/press)によるインターネット調査

【調査人数】1,009人(①506人/②503人)

【調査対象】調査回答時に①小中学校の教員・養護教諭/②医師と回答したモニター

【調査元】スリーエー・ライフ株式会社(https://www.3a-life.com/)

【モニター提供元】PRIZMAリサーチ

※この調査の内容は、医師を対象にしたアンケート結果の紹介であり、効果や効能を実証するものではありません。

教育現場から見た子どもの生活習慣と健康状態とは

はじめに、子どもの日常における生活習慣の変化について小中学校の教員・養護教諭にうかがいました。

「近年、子どもについて増加傾向があると思う生活習慣」について尋ねたところ、項目別で以下のような回答結果になりました。

■偏食

『増加傾向があると思う(82.4%)』

『増加傾向があると思わない(17.6%)』

■食物アレルギーがある

『増加傾向があると思う(80.4%)』

『増加傾向があると思わない(19.6%)』

■朝食をとらない

『増加傾向があると思う(74.7%)』

『増加傾向があると思わない(25.3%)』

■外食や中食(コンビニ・スーパーなど)中心の食生活

『増加傾向があると思う(72.9%)』

『増加傾向があると思わない(27.1%)』

■家で一人で食事をとる「孤食」

『増加傾向があると思う(74.3%)』

『増加傾向があると思わない(25.7%)』

■夜遅くまで塾や習い事に通っている

『増加傾向があると思う(78.7%)』

『増加傾向があると思わない(21.3%)』

■睡眠不足

『増加傾向があると思う(82.0%)』

『増加傾向があると思わない(18.0%)』

子どもの「偏食」「食物アレルギー」「睡眠不足」「夜遅くまでの塾や習い事」など、食と生活リズムに起因する習慣の乱れが「増加している」との認識が広く共有されているようです。

「偏食」「食物アレルギー」「睡眠不足」は8割超えと高水準で、栄養バランスや休息の確保に対する懸念が浮かび上がりました。

また、「夜遅くまでの塾や習い事」からは学業・習い事重視の傾向が見られ、日常生活とのバランスに課題があることもうかがえます。

このような生活習慣の乱れが、実際に子どもの心身にどのような影響を及ぼしているのでしょうか。

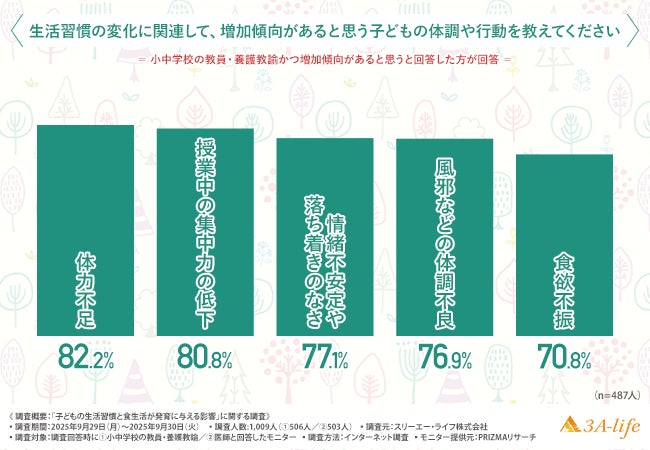

「生活習慣の変化に関連して、増加傾向があると思う子どもの体調や行動」について尋ねたところ、項目別で以下のような回答結果になりました。

■授業中の集中力の低下

『増加傾向があると思う(80.8%)』

『増加傾向があると思わない(19.2%)』

■体力不足

『増加傾向があると思う(82.2%)』

『増加傾向があると思わない(17.8%)』

■風邪などの体調不良

『増加傾向があると思う(76.9%)』

『増加傾向があると思わない(23.1%)』

■情緒不安定や落ち着きのなさ

『増加傾向があると思う(77.1%)』

『増加傾向があると思わない(22.9%)』

■食欲不振

『増加傾向があると思う(70.8%)』

『増加傾向があると思わない(29.2%)』

学校現場では、子どもの生活習慣の乱れが「体力不足」「集中力低下」「情緒の波」「健康不良」といった具体的な形で子どもにあらわれているとの認識が強いようです。

特に、「体力不足」や「集中力低下」は学習効率と直結する問題とも重なり、学校の教育活動にも影響する懸念材料と考えられます。

学校現場で感じる保護者の意識は「食べやすいものを優先している」が最多

では、学校現場から見た保護者側の対応や意識には、どのような傾向があるのでしょうか。

引き続き、小中学校の教員・養護教諭に聞きました。

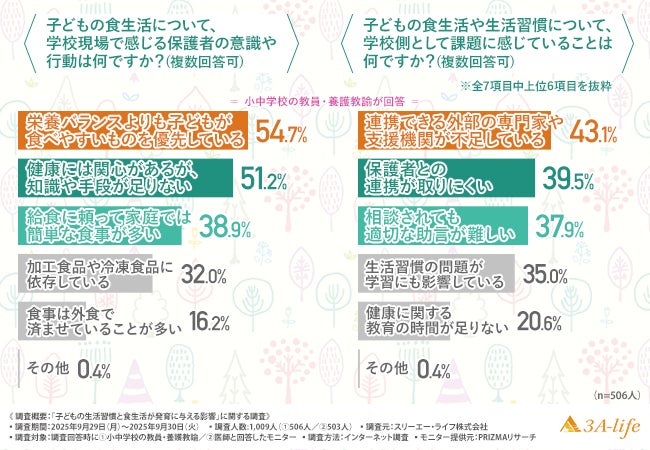

「子どもの食生活について、学校現場で感じる保護者の意識や行動」について尋ねたところ、『栄養バランスよりも子どもが食べやすいものを優先している(54.7%)』と回答した方が最も多く、『健康には関心があるが、知識や手段が足りない(51.2%)』『給食に頼って家庭では簡単な食事が多い(38.9%)』となりました。

保護者の意識や行動について、「食べやすさ重視」といった傾向が見られ、利便性や子どもの嗜好に配慮した選択が優先されがちであることがうかがえます。

また、「知識・手段不足」や「給食に頼っている」といった回答も一定数あり、家庭での栄養バランス確保に対する課題感も感じられました。

こうした保護者側の食生活に対する意識や行動を受け、学校現場ではどのような課題を感じているのでしょうか。

「子どもの食生活や生活習慣について、学校側として課題に感じていること」について尋ねたところ、『連携できる外部の専門家や支援機関が不足している(43.1%)』と回答した方が最も多く、『保護者との連携が取りにくい(39.5%)』『相談されても適切な助言が難しい(37.9%)』となりました。

学校側としては、「連携できる外部の専門家や支援機関の不足」を大きな課題と感じていることがわかりました。

保護者との協働がスムーズでないとの声も一定数あり、授業体制や健康教育の時間の制約も重なり、実効的な介入が難しいと感じる場面もあるようです。

では、今後どのように健康教育を行っていくべきと考えているのでしょうか。

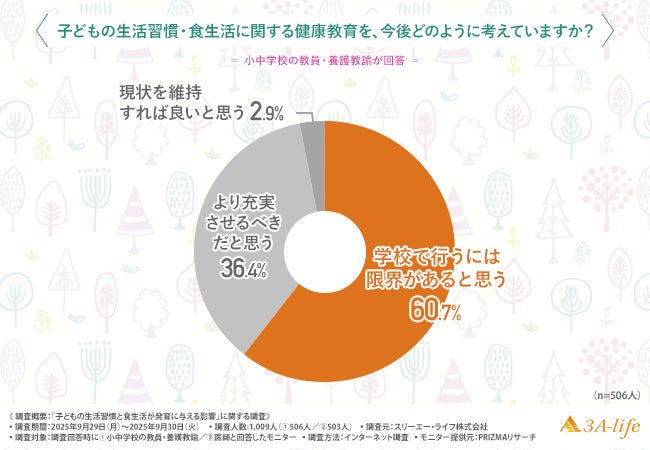

「子どもの生活習慣・食生活に関する健康教育を、今後どのように考えているか」について尋ねたところ、以下のような回答結果になりました。

『学校で行うには限界があると思う(60.7%)』

『より充実させるべきだと思う(36.4%)』

『現状を維持すれば良いと思う(2.9%)』

約6割が「学校単独での健康教育には限界がある」と感じており、学校外・家庭・地域も巻き込んだ体制整備の必要性を強く感じていると考えられます。

一方で、約4割は「より充実させるべき」とも考えており、学校教育の中でできる改善を模索している方もいるようです。

学校現場としては、単独対応だけでは不十分との危機感を抱きつつ、より実効性のある体制構築を志向していることが浮き彫りになりました。

医師に聞く!子どもの発育に悪影響を与える要因1位は「食事時間の乱れ」

学校現場では、健康教育の充実を望む声がある一方で、実施体制に限界を感じていることが明らかになりました。

では、医療現場の医師は、子どもの発育における生活習慣の影響をどのように見ているのでしょうか。

ここからは、医師にうかがいました。

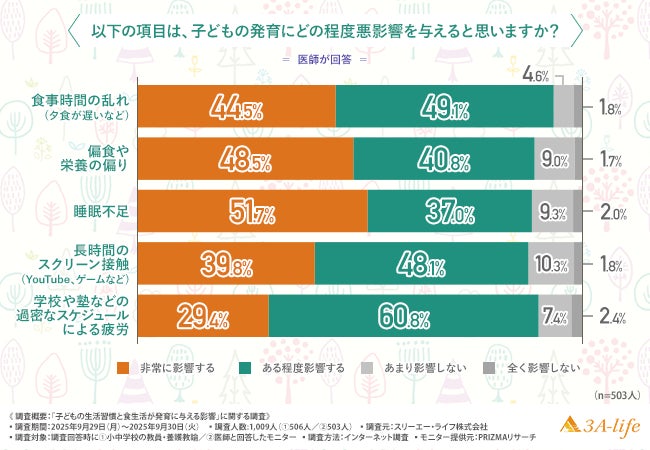

「子どもの発育に悪影響を与えると思う習慣・要因」について尋ねたところ、項目別で以下のような回答結果になりました。

■食事時間の乱れ(夕食が遅いなど)

『非常に影響する(44.5%)』

『ある程度影響する(49.1%)』

『あまり影響しない(4.6%)』

『全く影響しない(1.8%)』

■偏食や栄養の偏り

『非常に影響する(48.5%)』

『ある程度影響する(40.8%)』

『あまり影響しない(9.0%)』

『全く影響しない(1.7%)』

■睡眠不足

『非常に影響する(51.7%)』

『ある程度影響する(37.0%)』

『あまり影響しない(9.3%)』

『全く影響しない(2.0%)』

■長時間のスクリーン接触(YouTube、ゲームなど)

『非常に影響する(39.8%)』

『ある程度影響する(48.1%)』

『あまり影響しない(10.3%)』

『全く影響しない(1.8%)』

■学校や塾などの過密なスケジュールによる疲労

『非常に影響する(29.4%)』

『ある程度影響する(60.8%)』

『あまり影響しない(7.4%)』

『全く影響しない(2.4%)』

「食事時間の乱れ」「偏食」「睡眠不足」がいずれも発育に悪影響を与える要因として認識されており、生活リズムと栄養の質が子どもの成長に深く関与していると捉えられていることがうかがえます。

また、「スクリーン接触の長時間化」や「過密スケジュールによる疲労」なども悪影響を与えると考える医師が多く、心身両面の負荷が重なっている可能性が示されました。

生活リズムや栄養の偏りが子どもの発育に影響を及ぼすという認識のもと、実際に医療現場ではどのような傾向が増えているのでしょうか。

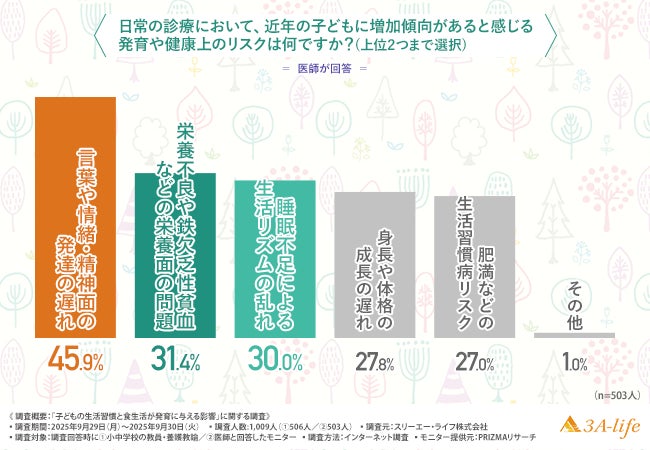

「日常の診療において、近年の子どもに増加傾向があると感じる発育や健康上のリスク」について尋ねたところ、『言葉や情緒・精神面の発達の遅れ(45.9%)』と回答した方が最も多く、『栄養不良や鉄欠乏性貧血などの栄養面の問題(31.4%)』『睡眠不足による生活リズムの乱れ(30.0%)』となりました。

医療現場で医師が増加を実感しているリスクとして、「言葉や情緒・精神面の発達の遅れ」が最も多く挙げられました。

加えて、「栄養不良」や「睡眠リズムの乱れ」といった基本的な生活環境の問題も目立っており、子どもの発育課題が身体面だけでなく心理・情緒面にも広がっていることがうかがえます。

約9割の医師が、栄養機能食品を取り入れることについて「有用」と回答!

こうした発育・健康リスクが増えている背景には、子どもを支える家庭環境や保護者の知識の有無も影響している可能性があります。

では、保護者の栄養機能食品に関する知識について医師はどう感じているのでしょうか。

引き続き、医師に聞きました。

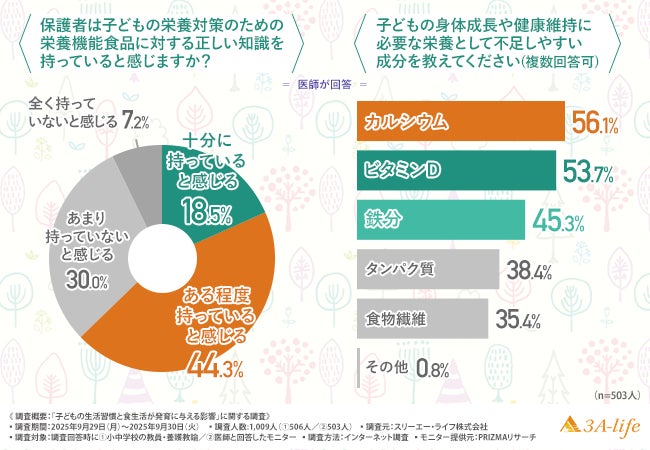

「保護者は子どもの栄養対策のための栄養機能食品に対する正しい知識を持っていると感じるか」について尋ねたところ、約6割が『十分に持っていると感じる(18.5%)』『ある程度持っていると感じる(44.3%)』と回答しました。

約6割が、保護者は栄養機能食品に対する知識を「持っている」と感じているようですが、「十分」と評価される割合は約2割にとどまりました。

では、実際に子どもにとって不足しやすい栄養素にはどのようなものがあると医師は考えているのでしょうか。

「子どもの身体成長や健康維持に必要な栄養として不足しやすい成分」について尋ねたところ、『カルシウム(56.1%)』と回答した方が最も多く、『ビタミンD(53.7%)』『鉄分(45.3%)』となりました。

子どもの成長に欠かせない「骨形成」や「体づくり」に直結する成分である『カルシウム』『ビタミンD』『鉄分』といった栄養素が不足しやすいと認識されているようです。

これらは、日常の食事から十分に摂取しにくく、偏食傾向や加工食品中心の食生活によって、摂取量がさらに少なくなる可能性があります。

こうした栄養不足に対応する手段である「栄養機能食品」の有用性について、医師はどのように評価しているのでしょうか。

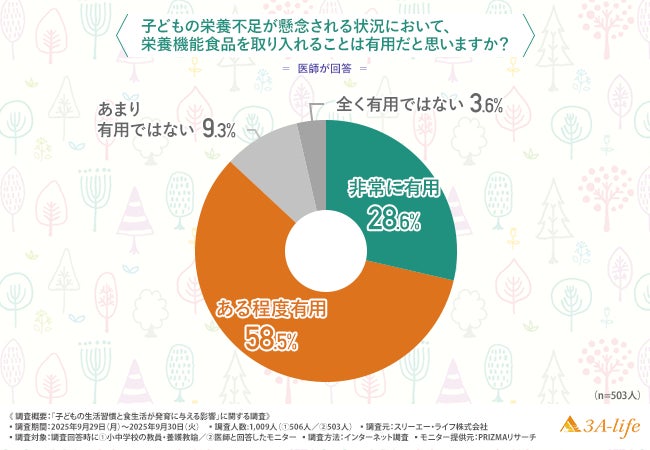

「子どもの栄養不足が懸念される状況において、栄養機能食品を取り入れることは有用だと思うか」について尋ねたところ、約9割が『非常に有用(28.6%)』『ある程度有用(58.5%)』と回答しました。

医師の約9割が、栄養機能食品を取り入れることについて「有用な手段」として認識しているようです。

日常の食生活だけでは補いきれない栄養素の補給手段として、一定の現実的選択肢として評価されていることがわかりました。

【まとめ】生活リズムと栄養環境の複合的変化が、子どもの発育課題を深刻化させている可能性が判明

今回の調査で、教育現場と医療現場の双方の視点から、子どもの生活習慣や食生活が発育や健康に与える影響への意識と認識が明らかになりました。

学校現場では、偏食・睡眠不足・夜遅くまでの塾や習い事など、食生活や生活リズムの乱れが子どもの日常に広がっているとの認識が強く、これに関連して体力や集中力の低下、情緒不安定、体調不良などが増加傾向にあることがわかりました。

学校現場が感じる子どもの食生活に関する保護者の意識や行動については、「食べやすさ重視」や「知識・手段不足」などが上位になり、家庭での食生活が簡便化・外部依存化している傾向がうかがえます。

学校側は支援体制の構築にも限界があり、「外部専門家との連携不足」や「助言の難しさ」「保護者と連携が取りにくい」といった課題を感じている教員・養護教諭が多いようです。

子どもの生活習慣・食生活に関する健康教育について、教員・養護教諭の約6割が「学校だけでは限界がある」と考えており、家庭や地域との協働による健康教育の必要性が指摘されています。

また、医師の視点では、「食事時間の乱れ」「偏食や栄養の偏り」「睡眠不足」が子どもの発育に悪影響を及ぼしていると認識されており、実際の医療現場でも「情緒・精神面の発達の遅れ」「栄養不良」「生活リズムの乱れ」などのリスクが顕在化しているという認識が見られました。

子どもの身体成長や健康維持に必要な栄養として不足しやすい成分は、「カルシウム」「ビタミンD」「鉄分」といった、骨や筋肉、血液の形成に関わる基礎的栄養素が多く挙げられ、食習慣の質の低下に対する懸念が強いことがわかります。

そのような背景から、栄養機能食品の活用についても、約9割の医師が「有用」と評価しており、日常の食生活だけでは補いきれない栄養面の補助策としての期待が示されました。

子どもの身体成長や健康維持のために、栄養機能食品を取り入れながら食生活や生活習慣を見直してみてはいかがでしょうか。

お子様の栄養補給に!成長応援食品『せのびーる』

今回、「子どもの生活習慣と食生活が発育に与える影響」に関する調査を実施したスリーエー・ライフ株式会社は、子どもの成長をサポートする成長応援食品『せのびーる』(https://cp.3a-life.com/budousp)を販売しています。

【子どもの成長に必要な栄養、足りていますか?】

子どもの成長にはビタミン、ミネラル、アミノ酸などさまざまな栄養が必要となります。

特に骨や歯の形成に『カルシウム』は欠かせない栄養素です。

■子どもには大人以上の「カルシウム」が必要

・大人のカルシウム摂取目安:約600~700㎎。

・子どものカルシウム摂取目安

1~11歳:男女500~700㎎。

12~14歳:男900㎎/女700㎎。

※大人と同じくらい摂取が必要、年齢によってはそれ以上必要です!

カルシウムをカラダに定着させるには一緒に『ビタミンD』を摂らなければなりません。

まだ体の小さな子どもが大人以上の必要量を食事から摂るのはかなり難しいのが現実です。

「うちの子、もっと伸びるはずなのになぜ?」と感じている方は、もしかしたら「カルシウム」「ビタミンD」が不足しているせいかもしれません。

■成長応援食品『せのびーる』

カルシウムや鉄分など4種類のミネラルをはじめ、ビタミンDなどの7種類のビタミン、RBS米ぬか多糖体をバランスよく含んだ「成長応援食品」です。

【スゴイわけ】

✓その1 不足しがちなカルシウムとビタミンDが「1日6粒目安」で補える!

子どもの成長に必要な栄養をバランス補給。

「せのびーる」は6粒に1日必要なカルシウム量の約40%、ビタミンDは約36%分配合。

不足しがちな栄養を補います。

✓その2 子どもの健康維持をサポートする「RBS米ぬか多糖体」を配合

栄養をしっかり補給して毎日健康に。

カルシウムとビタミンDを同時に補うことで、体の内側から子どもの健やかな成長を強力サポート。

✓その3 子どもが口にするものだから安心・安全「品質は徹底管理」

厳格な食品管理を行うHACCPやISO9001、ISO22000、食品GMP認証などを取得。

二重三重の安全対策を行っています。

■スリーエー・ライフ株式会社:https://www.3a-life.com/

■お問い合わせURL:https://www.3a-life.com/contact/