~感染症シーズン本格化 「看病を担う親の体調」に関する実態調査を実施~

キリンホールディングス株式会社のプレスリリース

キリンホールディングス株式会社(社長 COO 南方健志、以下キリン)は、未就学児と暮らす父母を対象に「看病を担う親の体調」に関する実態調査※1を実施しました。

本調査は、感染症シーズンが本格化するこの時期に、家庭内での看病負担や看病後の親の体調変化を明らかにし、家族が協力して健康を守るための意識を高めることを目的に行ったものです。

※1 調査対象:全国の未就学児(0~6歳)と暮らす母親・父親975名 / 調査方法:インターネットアンケート調査 / 調査期間:2025年10月22日(水)~28日(火)

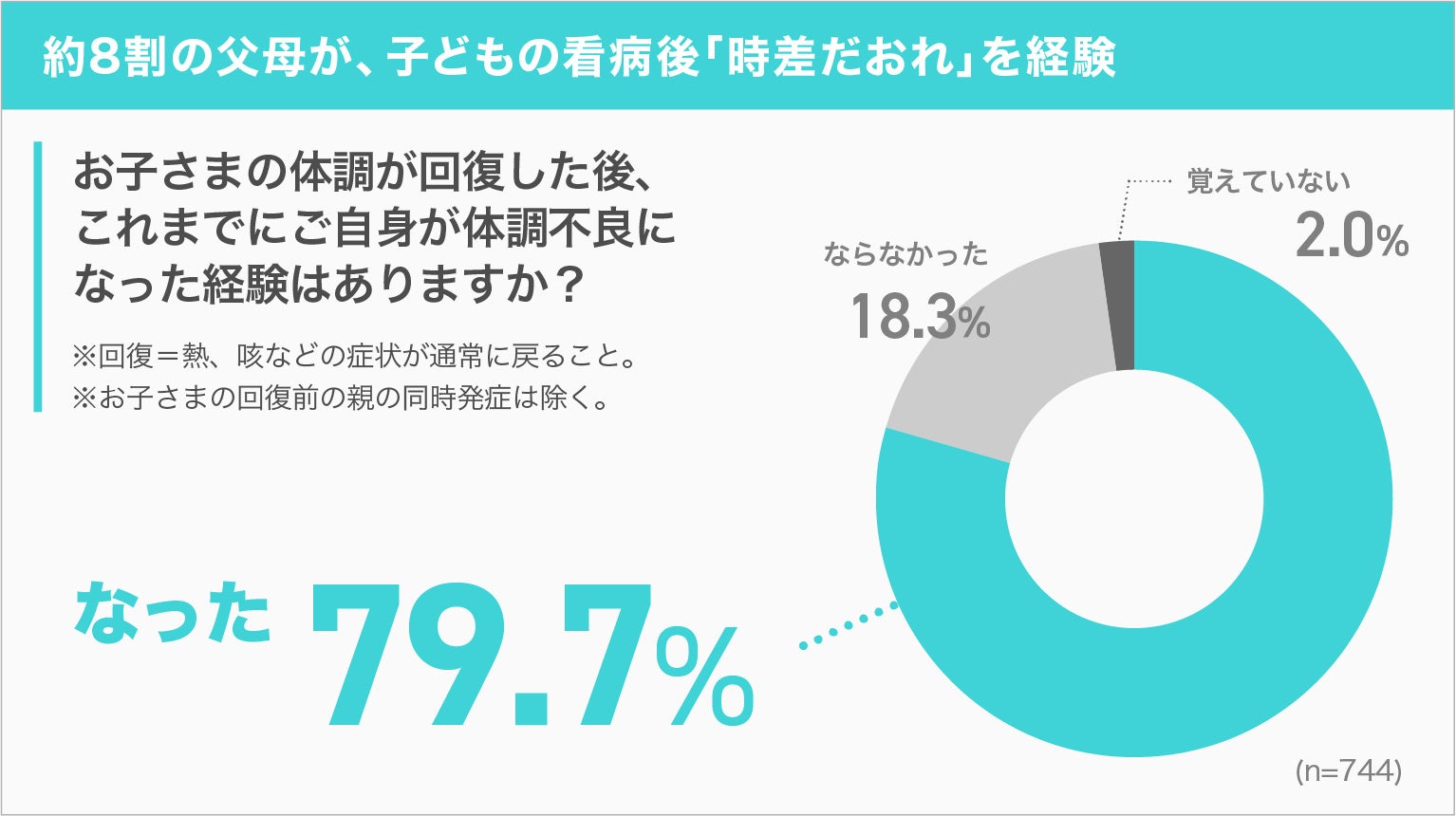

■約8割の父母が、子どもの看病後に『時差だおれ※2』を経験 ― 子どもの看病後の体調不良は「いつもよりつらい」と感じる傾向も明らかに

調査の結果、未就学児と暮らす父母の約8割(79.7%)が、子どもの看病後に自分が体調を崩す『時差だおれ』を経験していることが明らかになりました。

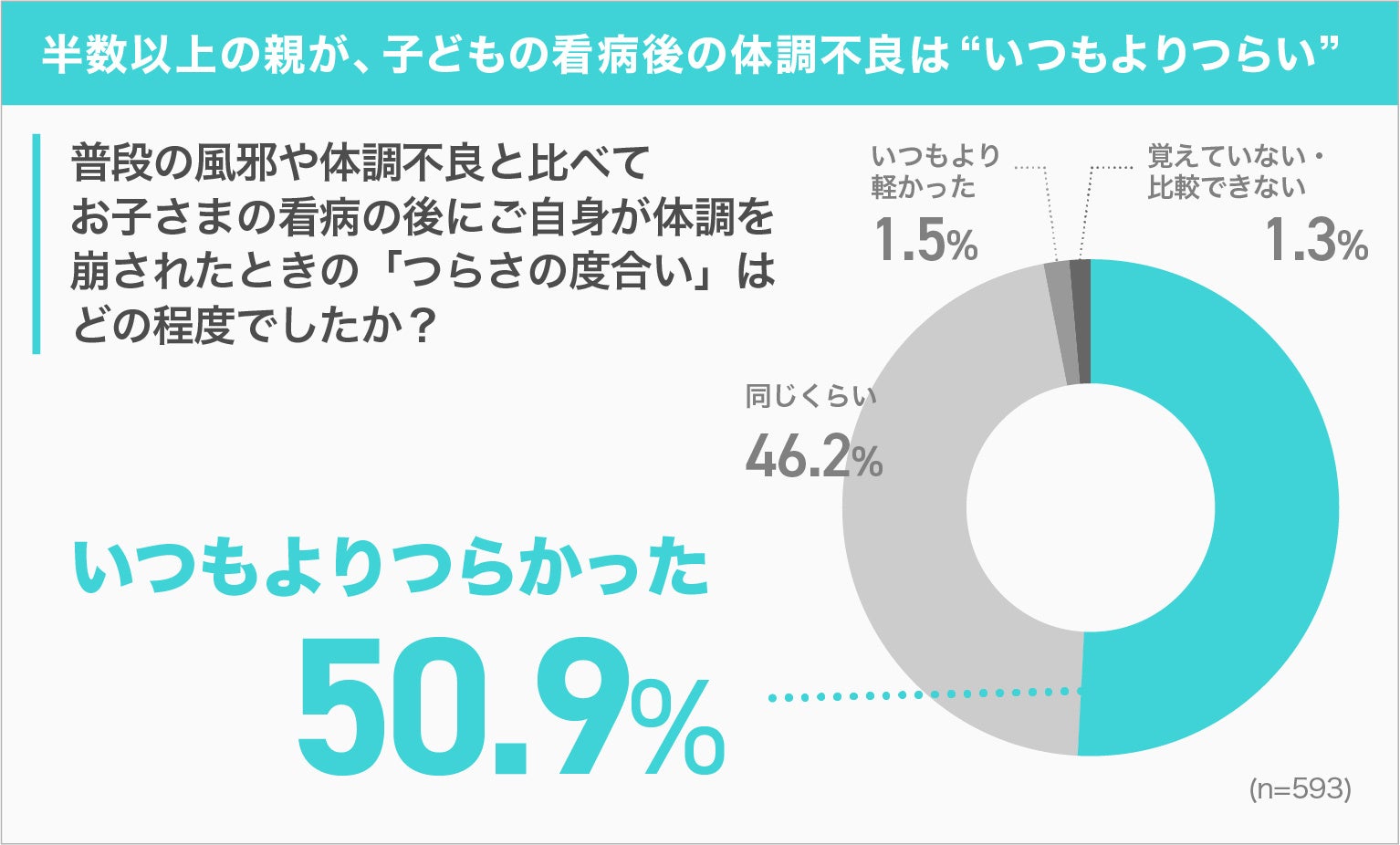

『時差だおれ』を経験した人の70.0%は、子どもの回復から1〜3日後に自分の体調を崩しており、看病による疲労やストレスが時間差で影響を及ぼしている可能性が示唆されました。さらに、子どもの看病後に体調を崩した人のうち半数以上(50.9%)が「いつもよりつらい」と回答。看病後の父母にとって、心身への負担はより大きくなることがうかがえます。

※2 子どもの回復後に親が体調不良になる現象のこと

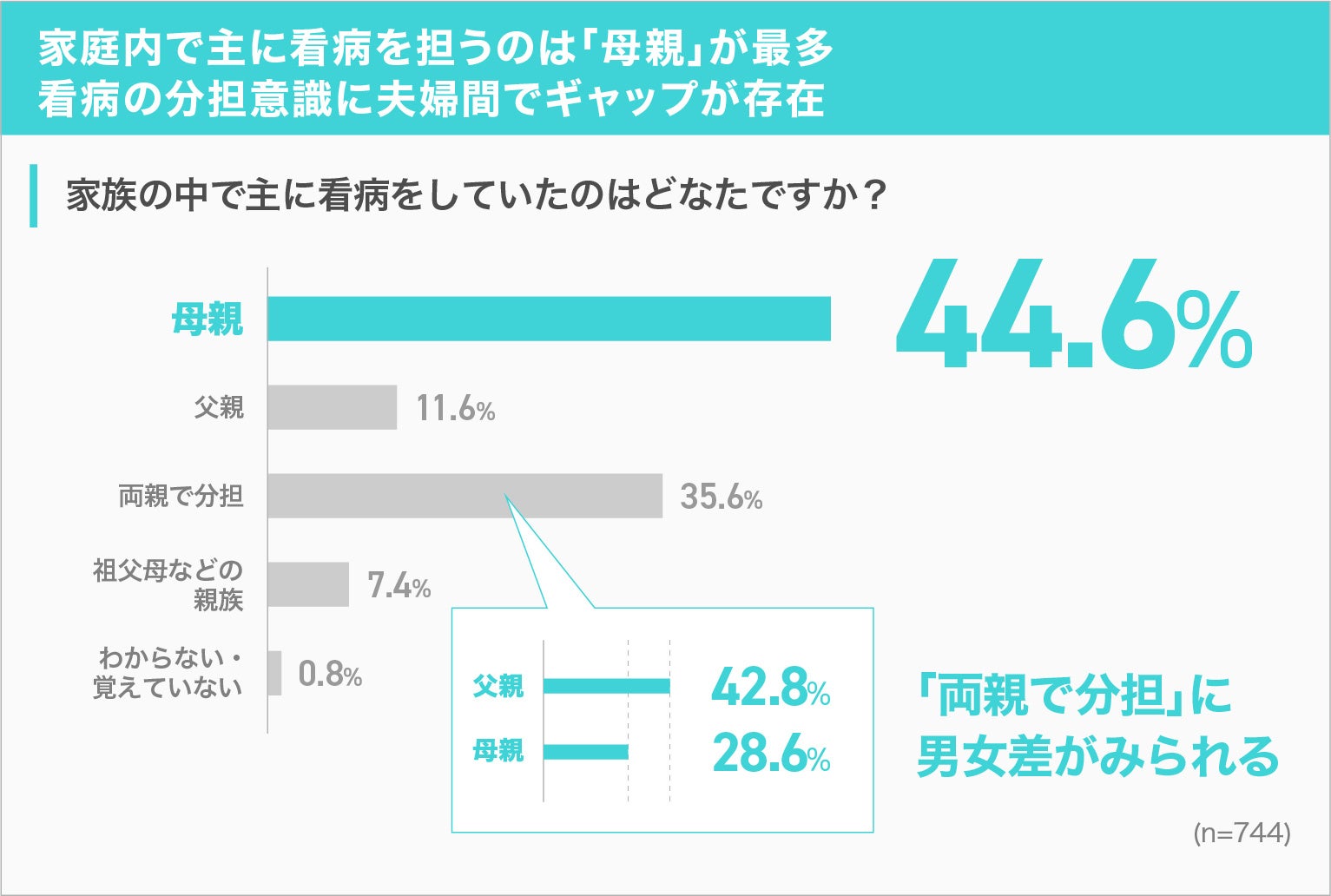

■父母で異なる“看病分担”意識

調査では、家庭内で主に看病を担うのは「母親」(44.6%)が最も多く、続いて「両親で分担」(35.6%)、「父親」(11.6%)という結果でした。看病を「両親で分担している」と回答した割合を比較すると、父親が42.8%であるのに対し、母親は28.6%にとどまり、看病分担に対する認識の差が明らかになりました。

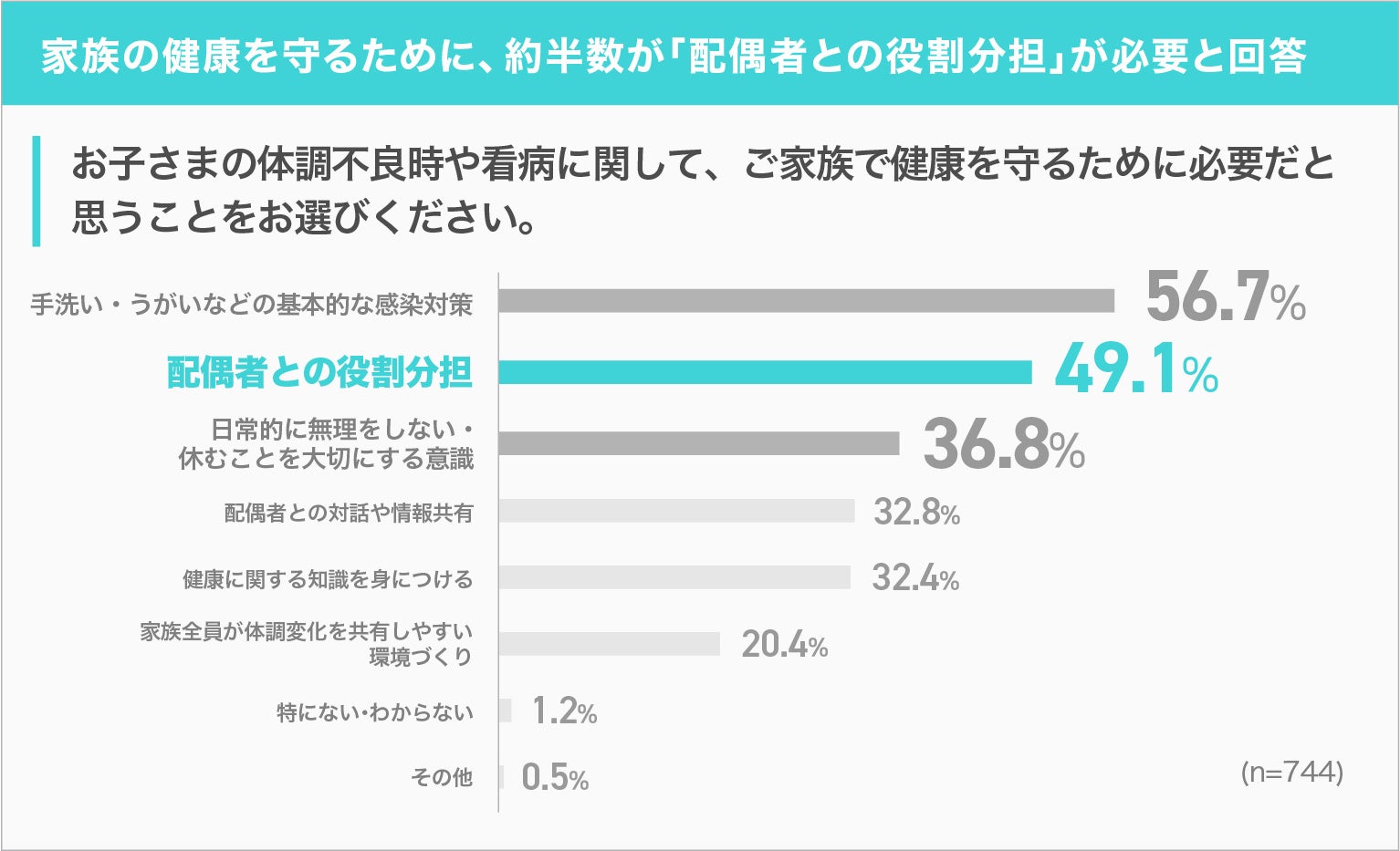

■家庭内の看病実態 ― 基本的な感染対策に加え、家庭内での協力体制や休息が重要

子どもの発熱や感染症による登園停止や自宅療養を経験した家庭は約8割(79.1%)に上り、そのうち約6割(63.0%)は過去1年で2回以上の看病を経験していました。園や医療機関からの急な呼び出しや対応の多くは母親(69.8%)が担っており、看病の中心的役割を母親が担うことが多いことが分かりました。

また、体調不良時の家事・育児対応においても、母親の52.6%が「無理して自分で行う」と回答する一方、父親の65.2%は「配偶者が対応している」と回答し、親自身の体調不良時の家事・育児分担にも性別による意識の違いが明確に表れました。

さらに、「自分の健康は後回しになりがち」と感じる人は、「よくある」「ときどきある」を合わせて母親93.9%、父親88.2%に上り、家族の健康を優先するあまり自分の健康管理を後回しにしている実態が浮き彫りになりました。

「家族の健康を守るために必要だと思うこと」では、「手洗い・うがいなどの基本的感染対策」(56.7%)、「配偶者との役割分担」(49.1%)、「日常的に無理せず休む意識」(36.8%)が選ばれ、基本的な感染対策に加え、家庭内での協力体制や休息の重要性が改めて確認されました。

■順天堂大学医学部教授 小林 弘幸医師からのコメント

看病中の親は、子どもを守ろうとする意識から強い緊張状態になります。このとき、体の働きをコントロールする自律神経のうち「交感神経」が優位になりますが、子どもの回復に安心した瞬間に「副交感神経」が急に優位に転じることで、自律神経のバランスが崩れやすくなります。その結果、免疫の働きが一時的に落ちる ― これがいわゆる「免疫の谷」であり、子どもの看病後に親が体調を崩す『時差だおれ』の一因と考えられます。

自律神経は「過度の変化」に弱いため、看病や育児、仕事などで緊張と弛緩を繰り返す「乱気流状態」の生活が続くと自律神経の統合力が低下し、慢性的な疲労につながります。そのため、看病後こそ意識的に休息をとり、自分の体のリズムを整えると同時に、「自分の体調を自覚する意識づけ」が大切です。日頃から「食事・運動・睡眠」の生活習慣を整えることが免疫維持の鍵になります。

また、看病だけでなく、家事分担や一緒に楽しく食事をすることなどによって、「オキシトシン(幸せホルモン)」が分泌され、腸の動きを助け、免疫機能の維持にも良い影響を与えます。孤独感やストレスが免疫を低下させるため、「共に支え合う習慣や意識」が、これからの家庭に求められる健康習慣であり、免疫を守る鍵だと思います。

<オピニオンプロフィール>

順天堂大学医学部教授 小林 弘幸(こばやし ひろゆき)氏

日本スポーツ協会公認スポーツドクター。

1987年 順天堂大学医学部卒業。

1992年 同大学大学院医学研究科修了。

ロンドン大学付属英国王立小児病院外科、トリニティ大学付属医学研究センター、アイルランド国立小児病院外科での勤務を経て、順天堂大学小児外科講師・助教授を歴任。

自律神経研究の第一人者として、数多くのプロスポーツ選手、アーティスト、文化人へのコンディショニング、パフォーマンス向上指導に関わる。